映画『グッバイ・ゴダール!』© LES COMPAGNONS DU CINÉMA – LA CLASSE AMÉRICAINE – STUDIOCANAL – FRANCE 3.

『アーティスト』のミシェル・アザナヴィシウス監督がジャン=リュック・ゴダールの2番目の妻で、ゴダールの監督作『中国女』の主演を務めたアンヌ・ヴィアゼムスキーの自伝的小説『それからの彼女』を映画化した『グッバイ・ゴダール!』が7月13日(金)より公開。webDICEではアザナヴィシウス監督のインタビューを掲載する。

「現実のゴダールはわきに置いておこうと思った」というアザナヴィシウス監督は、1968年5月にパリで起こった反体制運動「五月革命」のさなかを舞台に、『中国女』撮影直後のゴダール監督とヴィアゼムスキーとの恋愛模様にフォーカス。ルイ・ガレルが若きゴダールを演じ、ステイシー・マーティンが語り手であるヴィアゼムスキーを演じている。アザナヴィシウス監督は、偏屈でメディアに対して愛想を振りまかないゴダールと、時折覗く彼の脆さやチャーミングな一面を見逃さないヴィアゼムスキーのやりとりを、ゴダールへのオマージュが随所に感じられる演出で描いている。

「撮影を始める前、僕はゴダールに手紙を出した。返信はなかった。でものちに、『脚本を読みたい』という連絡があった。そこで送ったんだ。返事はなかった。映画を観ることを提案した。でも人づてに『観たくない』という返事が来た。とは言え、いつか彼が、その卓越したスローガンを携えて表に出てくることも全くあり得ないことではない。僕はこの映画を作れたことを喜んでいる。もし選ばなければいけないとしたら、ゴダールについての映画を僕が作り、その後で僕についての映画をゴダールが作ってくれることのほうを望むよ」(ミシェル・アザナヴィシウス監督)

ゴダールは偉大な芸術家で大衆文化の象徴

──アンヌ・ヴィアゼムスキーによる原作の『それからの彼女』にはどんな経緯で出会ったのですか?

全くの偶然なんだ。ある日電車に乗る用事があったんだけど、その時読んでいた本を持って来るのを忘れてしまったんだ。そこで駅で買ったのがその本だ。読んですぐに映画が浮かんだよ。

映画『グッバイ・ゴダール!』ミシェル・アザナヴィシウス監督 © LES COMPAGNONS DU CINÉMA – LA CLASSE AMÉRICAINE – STUDIOCANAL – FRANCE 3.

アンヌ・ヴィアゼムスキーはジャン=リュック・ゴダールとの恋愛を描いた本を2作書いている。『彼女のひたむきな12カ月』は彼らの関係の始まりについて書かれている。この魅力的だが不器用な男が、ドゴール主義で有名な一族と出会うところがね。アンヌはフランソワ・モーリアックの孫なんだ。そこから1967年のアヴィニョン映画祭での『中国女』のレセプションまでを描いている。『それからの彼女』は68年の5月にゴダールを襲った危機、すなわち彼の思想の先鋭化とふたりの結婚生活の崩壊、さらに破局までを描いている。彼らの物語に心が動かされた。新鮮に感じたし、感動的でセクシーで、そしてシンプルにとても美しかったんだ。

『グッバイ・ゴダール!』は『彼女のひたむきな12カ月』の内容も少し入っている。でもメインは『それからの彼女』の内容だ。初めてアンヌに電話でコンタクトを取ったとき、彼女はすでにいくつかのオファーを断ったと言った。自分の本を映画にしたいという気持ちがなかったんだ。電話を切ろうとした直前に「本当に残念だ、だってこの本はとても楽しいのに」って言ったのを覚えているよ。そしたら彼女はすぐ答えたんだ。自分もそう思ってるが言われたのは初めてだって。そこから始まったんだ。

──ジャン=リュック・ゴダールについての映画作りに夢中になっているあなたを見るのは意外でした。

そうだろうね。でも映画は意外なものでも異色なものでもないと思っているよ。もちろんゴダールはひどく複雑な題材だよ。でも僕が映画に向いているし面白いと思ったのは、ゴダールが映画について、そして性格について賛否両論の偉大な芸術家で、大衆文化の象徴でもあることなんだ。彼は60年代のキーパーソンなんだ。アンディ・ウォーホルやモハメド・アリ、エルビスやジョン・レノンと同じくね。彼はポップカルチャーに属しているんだ。彼を通して、僕たちは自分たちに共通した題材やテーマに接することができるんだ。愛や創造、政治、プライドそして嫉妬などね。それに彼は愛想もよくないし、感じよくあろうとしたこともない。そのため彼は複雑で人間的なんだ。それが物語に自由を与える。僕は彼を称賛しなきゃならないわけじゃない。彼もそれを望んでもいない。これは忘れがちなことだけど、彼の映画そして彼自身は当時、ほんとうに楽しいものだったんだ。彼は魔法のかけ方を知っていたし、とても機知に富んでいた。

映画『グッバイ・ゴダール!』 © LES COMPAGNONS DU CINÉMA – LA CLASSE AMÉRICAINE – STUDIOCANAL – FRANCE 3.

ゴダールについての映画ではなく、ラブストーリー

──『中国女』を発表した直後のゴダールに向けられた批評では、多くの人がベルモンドが出演した面白い映画への回帰を求めていました。印象的なのは、その点があなたにも当てはまったことです。あなたも常にスパイ映画シリーズ『OSS 117』の第三作を作ってほしいと求められています。批評的にも興行的にも『中国女』の失敗はあなたの前作『あの日の声を探して』への反応と重ならざるを得ません。あなたにもそんな思いがかすめたのではないかと想像しますが……。

そうだね。その通りだ。基本的に僕は映画を常に重層的に作ろうとしている。重層的な解釈の余地を残したいんだ。『グッバイ・ゴダール!』は表面的には僕の過去を思わせるだろう。フィルモグラフィーの変遷というね。『アーティスト』はおろかスパイ映画ですらなく、ポップなテイストのね。こういう仕事の仕方が好きなんだ。そして深い層には個人的な要素を忍び込ませているんだ。その余地があるからね。

加えて、しかもこれが大事なんだが、何にもまして彼らのラブストーリーに僕は魅かれたんだ。これは性や欲望についての話だけじゃない。ゴダールとヴィアゼムスキーのカップルの崩壊は、人間の本質的で正直な探求に端を発している。政治的な、芸術的な真実を追求したいというね―あの時代に深く根付いていたものだ―。それにマゾヒスティックで自己破壊的な病理も働いた。理想の追求と革命への愛の中で、彼は周りのすべてを壊していく。彼のファン、過去、仕事、友達、また人間関係や名声までも。そして最終的に自分自身を破壊していく。アンヌは負のスパイラルを描いて落ちていく彼を見届けるんだ。彼女は彼をできる限り愛するけれど、次第についていけなくなり、彼の自己破壊への衝動を前になすすべもない。実際、誰も彼を非難することはできないんだ。彼女のこともね。ついに彼らも、次第に心が離れていき、別れるしかなくなる。それは美しいことだった。

それに五月革命に新たな解釈ももたらすことができる。フランスの映画で五月革命はあまり描かれてこなかった。僕は新たな息吹を与えたかった。色彩を加え、その魂や喜びを見せたかった。これらのイメージは僕にとっては大事なんだ。五月革命の精神に対する僕の最大級の敬意を表すことになるから。映画が時に不敬であっても、少々ゴダールをあざけるようなことすらあっても、五月革命を悪く扱うつもりはないんだ。時代錯誤だと非難を受けることもあるだろう。もしくはあの時代に対する筋違いの皮肉を生む危険もある。大衆や若さを動かし、あの表情、スローガンを生んだエネルギーに対する敬意は僕が表すことができる最大の表現なんだ。文字通り定点を定める機会でもある。そこからゴダールの人物像はシフトチェンジすることができるんだ。コメディに対する余地も残してね。

映画『グッバイ・ゴダール!』 © LES COMPAGNONS DU CINÉMA – LA CLASSE AMÉRICAINE – STUDIOCANAL – FRANCE 3.

──映画の冒頭と終わりの部分の除き、ゴダールの撮影風景を撮らなかったのはなぜですか?

そもそもゴダールについての映画ではなく、ラブストーリーだからね。ゴダールがテーマではないし、もちろん伝記映画でもない。ほかにも理由はある。監督は棒高跳びの選手じゃない。すべてがある偉業へと集約したり結実したりする瞬間なんてないんだ。そういう絵になるパフォーマンスはないんだ。長くて、つらい地味な作業なんだよ……。それにもし仕事中のゴダールを撮るとしたら、彼の周りに、ジャン=ピエール・レオやラウール・クタール、ジャンヌ・モロー、フランソワ・トリュフォーに似てる俳優を配さなきゃならない。それはやりたくなかった。

最初のシーンは『中国女』のセットなので、観客はルイ・ガレルがゴダールなんだと受け入れることができる。そのためだけさ。ほかには望んでない。この点で『グッバイ・ゴダール!』は『アーティスト』っぽく始まる。僕はゲームのルールを決めた。まずは、ゴダールのイメージをヴィアゼムスキーのナレーションで映す。それからアンヌのイメージには、ゴダールのナレーションがつく。ふたりが再会するのはようやくそのあと、レストランでだ。体と声もそこでやっと揃う。ゴダールが完全に統合されるのは、彼が登場し、アンヌが彼について語り、そして彼の声を聞いた後なんだ。それから、3、4分して、観客は今から見るのは実在の人物のラブストーリーなんだと知る。でも古典映画とは違うもっと自由な形のラブストーリーなんだって知るんだ。

──あなたはこれまで、ゴダールの映画とはどう関わってきましたか?

若い頃は『はなればなれに』が大好きだった。すさまじいエネルギーと神話的なスローガン、ベルモンドの輝かしい存在感…それからアンナ・カリーナと一緒のころの映画も好きになった。すごい魅力だ。でも一方でゴダール本人についてはそれほどでもなかった。映画のほうに関心があったね。まったく完璧な人ではない。ビリー・ワイルダーやエルンスト・ルビッチやスタンリー・キューブリックとは違ってね。それよりも彼はその軌跡をたどるべき人なんだ。この軌跡はとてもユニークで、常に発展し、常に定義が変わるものなんだ。

ゴダールの最初の10年は幸運だった。60年代だ。もちろん僕はこの時代の映画を繰り返し見たよ。自由を謳歌しているし、非常に斬新かつモダンなんだ。見返していてあることに改めて感動したんだ。トリュフォーやシャブローの映画に見るようなリアリズムを彼は否定しているのに、彼の映画には今日見てもこの上ないリアリティがあるんだ。70年代の映画に関しては、理知的な手法で撮った時代だと理解しているけれども、難しく感じたと認めざるをえない。今日まで続くための、長い道のりに敷かれた小石だととらえているよ。

言えるのは、ゴダールはこの時期、ある種の映画に背を向けたってことだ。1人の観客として言えばそれは問題ではあるけれど、監督として言えば、彼の選択と誠実な姿勢には尊敬の気持ちしか抱けない。しかもこの時期のフランスは化石的に時代遅れで、ひどく珍妙なものであってとしても、あらゆる反乱がやむを得なかったことを忘れちゃならない。

僕の観点では現代でもゴダールが息づいている領域があり、それは映像なんだ。彼がそこから方針転換したら、僕の評価は下がるだろう。たとえば僕は彼が政治的な思考力に優れた人とは思っていない。

映画『グッバイ・ゴダール!』 © LES COMPAGNONS DU CINÉMA – LA CLASSE AMÉRICAINE – STUDIOCANAL – FRANCE 3.

僕は新たなゴダールを創造する必要があった

──映画製作者としてのゴダールと、一人の男としてゴダールは交錯していて、作品よりも自分のメディアイメージと名前のほうが有名だと残念に思っていました。

そうだね。そこに強く僕は興味をそそられるんだ。ゴダールは感じのいい人ではないし、そうあろうとしたこともない。破壊的かつ矛盾に満ちた人物の映画をどうやって撮ろう?僕はすべてのこぶを平らにならして、完全にポジティブな人物像を作り上げることもできた。でもそうしたら後ろめたさを感じただろう。彼の遍歴において、とりわけあの時代のゴダールはささくれていただろうし、かたくなだっただろう。それは見せるべきだった。彼はとても暴力的だった。態度の悪さを人前で隠さなかった。けれど僕は彼を非難したいわけでも、後付けの評価を下したいわけでもない。彼の毛沢東主義に関してもね。だからこそ、最初のころにこんなメモをしたんだ。彼に、文字通り「最期の言葉」を贈ることって。そして実行した。実は、そういった“適したバランスでの作品作り”がこの映画のチャレンジの1つなんだ。人物の破壊的な側面とみんなに抱いてほしい彼への共感のバランス、そしてラブストーリーとコメディのバランス、人物への敬意と崩しのバランス、そして最後に一見してエリートぶってみえるテーマと人気映画を作りたいという私の欲望のバランス。

──こういった疑問はいつ起こったのですか?撮影の最中ですか?それとも執筆中に?

脚本を書いているときだ。しばらくして、現実のゴダールはわきに置いておこうと自分自身に言い聞かせた。アンヌ・ヴィアゼムスキーの本からも距離を置くだけじゃなく、伝記や、ドキュメントなどからも……。僕は新たなゴダールを創造する必要があった。真実から生まれながらも、僕ならではのゴダールで、映画の中だけのゴダールだ。そもそも映画に広がりを持たせているのはゴダールの人物像ではなくて、ラブストーリーなんだ。それが映画の骨組みなんだ。そしてそれによって僕たちはゴダールに共感を覚える。アンヌは明らかに、ジャン=リュックを愛している。彼女は敬意と愛を込めて彼を見る。これは映画で重要なんだよ。そもそも愛すべき人柄じゃない人物は他の登場人物に愛されないといけない。それですべてが変わるんだ。

具体的には、映画が形になり始めたのは僕が「ゴダールだったら」と考えるのをやめた時からなんだ。彼が僕にとってジャン=リュックになったときだ。他の登場人物となんら変わらない1人。不敬だと思う人もいるだろうが、これが実際起こったことなんだ。

──あなたが言う共感というのはルイ・ガレルをゴダールに選んだことと当然つながっているのでしょう。

もちろん。まずは彼の俳優としての技量だ。ルイはさまざまなニュアンスを集約して登場人物に息吹を与えることができる。でも深い部分で、彼自身に、こういう世界で説得力のある存在になれる素質があるんだ。このテーマや言葉の世界でね。さらにいえば、彼は自分が何を言っているか理解している。彼は聡明でエリートな側面もありながら、コメディのセンスも長けている。僕の作りたい人気映画にぴったりな資質なんだよ。非常に才能豊かで、しかも勤勉な役者だ。彼を愛すること自体を愛せるような人物だといえる。そのうえ彼はハンサムで、ゴダールのようなカリスマ的な人物を演じるときにそれはとても強みになるんだよ。

映画『グッバイ・ゴダール!』ゴダールを演じるルイ・ガレル © LES COMPAGNONS DU CINÉMA – LA CLASSE AMÉRICAINE – STUDIOCANAL – FRANCE 3.

──あなたとルイ・ガレルは同じ見方でゴダールを見ていません。映画はふたりの違った視点を統合してどこに着地するのですか?

僕らはあるルールにのっとって、仕事を分けたんだ。ルイはゴダールのファンを誘惑することを考え、僕はゴダールを好きじゃない人、または、けっこう多いと思うが、そんなに興味を持っていない人を惹きつけることを考えた。ルイは実際のジャン=リュック・ゴダールに多大な敬意を払う。一方僕は、僕の創作のジャン=リュック・ゴダールに肉付けするために、少し曲解する傾向にあった。大げさに言えば、彼は崇敬に傾き僕は不敬に傾いたといえるだろう。でも僕がゴダールを独り占めしようとすると、ルイも同じことをしてくる。そうして僕のゴダールは彼のものになった。最終的な結果は現実のゴダール、アンヌ・ヴィアゼムスキーの視点でのゴダール、ルイの化身と僕のゴダールの交わったところになったんだ。

ルイに配役を決める前に、彼がゴダールの物まねがとても上手なことに気づいた。でもそれが彼に決めた理由じゃない。実際、僕は物まねを全く望んでいないと伝えた。彼は役になりきるため、物まねは封じて、ゴダールと自分自身を近づけようとした。独特なイントネーションや外見を似せようという気持ちはなかった。でもセリフはゴダールの言葉遣いで書かれていたから、読み合わせでちょっとでもルイが彼の真似をすると、途端にとてもおもしろくなっちゃうんだ。大好きだった。しばらくは抵抗したけど、そのうち最小限、つまり観客が人物像を受け入れられるぐらいにゴダールを真似るのはアリにしようと思った。でも完全な彼のコピーを作るのはやめよう、ということに。反対に、あらゆる場面の解釈において、俳優に最大限の自由を与える必要があった。彼を決まった型のイメージに閉じ込めてしまわないように。プライベートの彼と社会での彼、コミカルな彼から悲劇的な彼、愛と政治の間を彼が行き来できるように。自慢のジャン=リュックに近づくために、僕らは人間のフィルターを使って解釈した。ゴダールに取り憑かれてしまわないようにね。ここに至るのに何時間も話し合ったよ。本当に何時間もだよ! こんなに俳優と話した事はなかった。

──ステイシー・マーティンはどのように選ばれたのですか?

妻のベレニス・ベジョがブラディ・コーベット監督の『シークレット・オブ・モンスター』で共演していた。彼らはブルガリアで撮影していて、僕は2、3日彼女のところに行ってたんだ。そこでステイシーに出会った。僕が若い女優を探し始めた際に、ベレニスが彼女のことを思い出させた。電話してテストをいくつか受けに来てもらい、それでおしまい。はっきりしていたよ。ステイシーはいかにも60年代の若い女性っぽかった。パリ生まれだけどロンドン在住で、幼少期に外国で暮らしていた。ほんの少しなまりがあって、彼女が話すと、そこはかとなく時を超越する雰囲気があって、それがとても好きなんだ。

映画『グッバイ・ゴダール!』アンヌ・ヴィアゼムスキー役のステイシー・マーティン © LES COMPAGNONS DU CINÉMA – LA CLASSE AMÉRICAINE – STUDIOCANAL – FRANCE 3.

ステイシーは素晴らしいよ。映画の冒頭ではただ聞いたり見たりしているだけ。彼女の存在は肝心な部分なんだけど、まあ演じてて最高に楽しいってわけでもない。でも彼女の顔には悲劇的な美しさがあって、なんとなく少し距離を感じるんだ。観客はそこに想像力を刺激される。いろいろな感情とニュアンスが豊かに重なってくるんだ。彼女の顔はサイレント女優のような趣もある。ちょっとガルボのようなね。見ているだけのシーン、聞いているだけのシーンはシンプルなものになったよ。言葉がなくても人物の存在感を伝えられた。映画はアンヌの解放と、夫への愛の崩壊を描く物語だ。そこでステイシーと僕はアンヌから笑みを減らしていった。最初は結構笑うんだけど、どんどん少なくなり、最後には全く笑わなくなる。彼から自由になるまでね。彼女に笑いが戻ることが彼女の解放を示唆しているんだよ。

観客が2人のラブストーリーから目が離せなくなるように、最初に皆が彼女に恋に落ちてもらう必要があった。そうするために彼女をアイドルみたいに扱って、なるべくたくさん映した。恋人たち、愛と性の表現と向き合うのは初めてなんだよ。彼女を媒介して、映画は人生、そして性と愛に通じているんだ。ストーリーを動かすのは彼女だ。彼女が欠点に関わらずゴダールを愛しているから、僕らも彼を受け入れることができる。彼女は映画の定点なんだよ。

──あなたはアンヌ・ヴィアゼムスキーの小説で笑ったと言っていました。どうやってジャン=リュック・ゴダールを喜劇的なキャラクターに変身させたのでしょうか。

ゴダールはいつだって愉快なんだよ。彼は絨毯で旅をするし、メガネは壊すし、もぐもぐ話すし……。バスター・キートンみたいなんだ。そうでなくてもね、人は尊敬されればされるほど、面白い方向にいじるのも簡単なんだよ。何年か前に哲学者のアルベール・ジャカール教授と道ですれ違ったことがあるんだ。彼が一緒にいた奥さんに尋ねたのが聞こえた。「前にポークチョップを買った店はどこだか覚えているかい?」って。すごく楽しい気分になったよ。それ以来ね、ジャカール教授がポークチョップのことを真剣に考えるなんてことがあるんだと思い出すとうれしくなるんだ。ルイ・ガレルがルビッチから引用してうまいこと言ってくれたよ「1日に少なくとも2回は、もっとも高貴な人間であっても滑稽になる」。僕はすべての過程においてこんな距離感をキャラクターとの間に持とうとした。まったく悪意のないアイロニーをね。

映画『グッバイ・ゴダール!』 © LES COMPAGNONS DU CINÉMA – LA CLASSE AMÉRICAINE – STUDIOCANAL – FRANCE 3.

ゴダールよりもイタリアン・コメディを参考にした

──『グッバイ・ゴダール!』はコメディであるだけでなく、ドラマでもあるという難しさがあります。この2つのジャンルの組み合わせはあなたにとっても新しいことですが……。

脚本を書き上げて読んでもらったら、反応が極端だったんだ。何人かはラブストーリーが最高だ、って言った。何人かは五月革命について感銘を受けた。そしてすべてがとても楽しいって感じた人たちもいた。この作品における最大の挑戦はバランスだった。とくに、トーンのバランス。脚本を書いているときにも模索していたし、撮影しているときも保とうと努めていた。編集段階でもね。でもうまく成功できたかどうかは、最終的に完成し、スクリーンで映してみないと分からない。

参考にしたものがあったとすればね、ゴダールというよりも、ディノ・リージやエットレ・スコーラなんかのイタリアン・コメディだ。イタリアン・コメディはあらゆるジャンルを組み合わせることにかけては他の追随を許さない。『あんなに愛しあったのに』みたいな映画を思い起こせばわかる。特に最後の駐車場のシーンをね。これらの映画は共感と離脱を組み合わせている。僕にとって離脱は常にひらめきの源なんだ。今回の場合はすこし違った方向に進んだけれどもね。離脱は最初の方であきらかに存在しているんだ。だんだん弱まっていき、ホテルの部屋のシーンで消えてしまう。この段階にきたら、僕にとっては、あとはキャラクターをじっと観察するだけ。音楽だけが少し食い違いをほのめかすんだ。一歩離れたところからね。

──映画の趣向の1つとして、常にではないけれどときおり、パスティーシュ(模倣)のようなシーンが見られます。ゴダールの映画のワンシーンを再訪するようなシーンがありますね。

そうだね。パスティーシュや再訪というよりは、バリエーションとか、転用といった言葉を用いたいと思う。でも作品はボードゲームでもなければ、映画マニアのためのクイズでもない。彼のモチーフを再び表現し、転用するのは、ゴダールを語るための1つの方法なんだ。この点において、この映画はトリビュートなんだ。題材という意味でね。あの時代の映画の言葉と遊んでいるところがね。でもまた、同じくらいに重要なのは、この絶え間ない脱離がコメディの要素を入れ込む隙を与えてくれていることなんだ。そうすることで物語を明るくできて、つらい状況もコミカルな切り口で伝えられるんだ。映画は常に、ストーリーの物語的な部分、登場人物に対するリスペクトを込めた部分と脱離の間を行ったり来たりしている。それはビジュアルのためであり、映画的にするためでもあり、さらに率直に言えばコメディにするためなんだ。

映画『グッバイ・ゴダール!』 © LES COMPAGNONS DU CINÉMA – LA CLASSE AMÉRICAINE – STUDIOCANAL – FRANCE 3.

──これまでと同じように、フィルムで撮ったそうですね。

そう。問題はどのフォーマットで撮るかだった。ゴダールが『軽蔑』や『気狂いピエロ』で採用した横長のシネマスコープサイズ横縦比2:1で撮ることもできた。けれど、街頭デモのシーンは重要な意味を持たせたかった。ということはテレビ的な映像と深く関わる。スタンダードサイズ横縦比1.33:11のね。だからその中間をとって、横縦比1.85:11に決めた。ゴダールのフォーマットとは言えないけど、どのみち相当な差が僕らの間にはあるんだから。僕は五月革命を彼が絶対やらないようなものに再構築したんだし。

映像について言えば、ゴダール的な世界に、囚われすぎることなく、踏み込もうと考えていた。照明の場合、撮影したギョーム・シフマンと僕で60年代半ばの作品『軽蔑』『気狂いピエロ』『彼女について私が知っている二、三の事柄』からヒントを得ようと決めた。物語を伝えるため、映画のシチュエーションに見合うように取り入れようとした。例えば、映画の中にはいくつか背面照明が使われるが、それはストーリーの目的を果たすためにあるんだ。だけれども、街頭で撮った人ごみのシーンと、作られたセット、絵みたいなアパート、自然環境での海岸でのシーン、それらに一貫性をあたえることが難しかった。映画はコラージュのような側面もあるからそれがずいぶん助けになったよ。ギョーム・シフマンの才能があとは何とかしてくれた。

──あなたの仕事という点で、この映画はどんな新しさがあるのでしょうか?

難しいね。美学と、人物への敬意の間に新しいバランスを見いだしていることを願うよ。『アーティスト』では表現形式が目立った。『あの日の声を探して』では形式は消滅した。少なくとも、ストーリーを観客に真正面から突き付けたという点においてね。今回、僕は複数のジャンルを扱おうとしてきた。自由に、純粋なコメディをもっと複雑な要素と一体化させようとしたんだ。

──最後に、ジャン=リュック・ゴダール自身からなんらかのリアクションを待っていますか?

撮影を始める前に、僕は彼に手紙を出した。返信はなかった。でものちに、「脚本を読みたい」という連絡があった。そこで送ったんだ。返事はなかった。映画を観ることを提案した。でも人づてに「観たくない」という返事が来た。とは言え、いつか彼が、その卓越したスローガンを携えて表に出てくることも全くあり得ないことではない。僕が恥ずかしさに顔を隠したくなるような、僕の愛する人たちが僕のために肩身が狭くなるような、そんな言葉でもってね。そのうち分かるだろう。同時に、僕はこの映画を作れたことを喜んでいる。もし選ばなければいけないとしたら、ゴダールについての映画を僕が作り、その後で僕についての映画をゴダールが作ってくれることのほうを望むよ。

(オフィシャル・インタビューより)

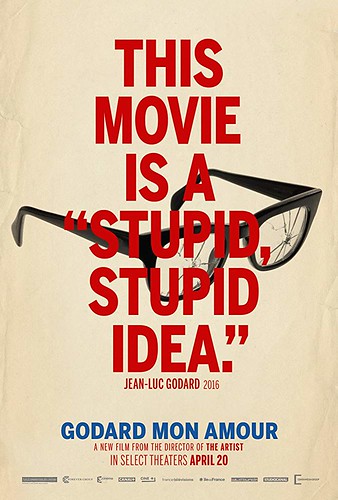

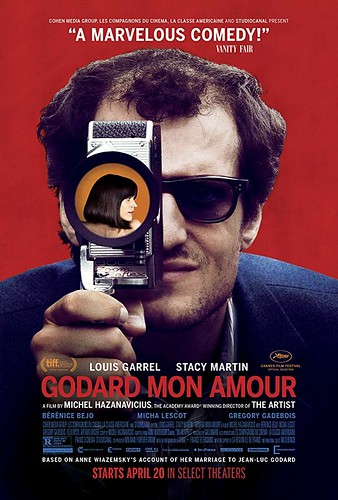

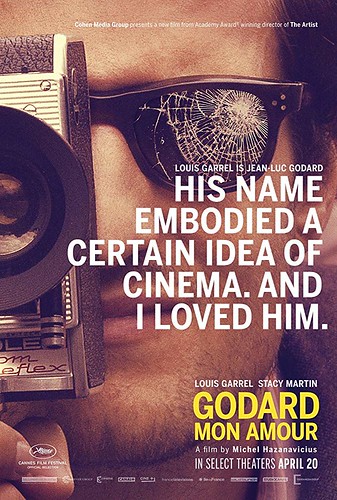

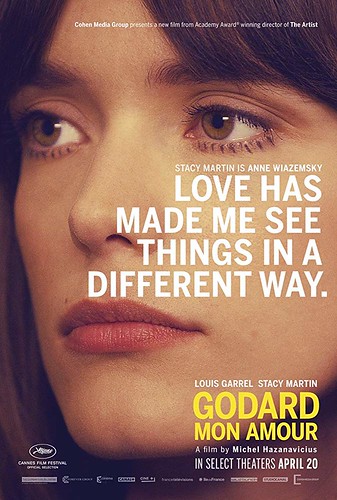

【映画『グッバイ・ゴダール』各国のポスター】

(選:webDICE編集部)日本版ポスター © LES COMPAGNONS DU CINÉMA – LA CLASSE AMÉRICAINE – STUDIOCANAL – FRANCE 3.

ジャン=リュック・ゴダールの『この映画は、まったく愚かな思いつきだ』というコメントが使用されたカンヌ映画祭用のポスター

アメリカでのタイトルは『Godard Mon Amour』。「素晴らしいコメディ!」というヴァニティ・フェアのコメントが引用されているアメリカ版ポスター

アメリカ版ポスター。「彼の名前はある種の映画の思想を体現していた。僕は彼が大好きだった」というコメントが使用されている。配給はコーエン・メディア・グループ。

ステイシー・マーティンをフィーチャーしたアメリカ版ポスター。「愛は私に違う角度で物事を見させた」。

「チャーミングなロマンス」というコメントが使用されたUK版ポスター。

ミシェル・アザナヴィシウス(Michel Hazanavicius) プロフィール

1967年、フランス生まれ。テレビドラマの監督としてキャリアをスタートし、テレビ映画「LA CLASSE AMÉRICAINE」(93)で共同監督と脚本を務める。長編映画監督デビュー作は、脚本も担当した『MES AMIS』(99)。続くジャン・デュジャルダン、ベレニス・ベジョ共演のスパイパロディ『OSS 117 私を愛したカフェオーレ』(06)がフランス国内で大ヒットし、続編『フレンチ大作戦 灼熱リオ、応答せよ』(09)も監督する。11年、監督、脚本、編集を手掛け、デュジャルダン、ベジョが再び共演した白黒のサイレント作品『アーティスト』が、カンヌ国際映画祭で大旋風を巻き起こす。英国アカデミー賞7部門、セザール賞7部門、ゴールデン・グローブ賞3部門など数々の賞を受賞。賞レースのクライマックスを飾るアカデミー賞®にも10部門にノミネートされ、作品賞、監督賞を始めとする5部門を獲得、その名を世界中に知られる。その他の作品に、『プレイヤー』(12)、『あの日の声を探して』(14)などがある。

映画『グッバイ・ゴダール!』 © LES COMPAGNONS DU CINÉMA – LA CLASSE AMÉRICAINE – STUDIOCANAL – FRANCE 3.

映画『グッバイ・ゴダール!』

7月13日(金)新宿ピカデリー、シネスイッチ銀座他

全国順次公開

19歳のアンヌは、パリで暮らす哲学科の学生。そんな彼女の人生に驚きの出来事が起こる。映画を変えたと世界中から注目される天才監督ジャン=リュック・ゴダールと恋に落ち、彼の新作『中国女』で主演を飾ることになったのだ。新しい仲間たちと映画を作る刺激的な日々、そしてゴダールからのプロポーズ…。生まれて初めての体験ばかりの毎日に、アンヌはあらゆることを夢中で吸収していくが、パリの街ではデモ活動が日に日に激しくなり、ゴダールは次第に革命に傾倒していく――。

監督:ミシェル・アザナヴィシウス

出演:ルイ・ガレル、ステイシー・マーティン、ベレニス・ベジョ ほか

原作:『それからの彼女』(DU BOOKS刊・原題『Un an apres』)

配給:ギャガ

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ

協力:ユニフランス日本