映画『BPM ビート・パー・ミニット』ショーン役のナウエル・ペレーズ・ビスカヤート© Céline Nieszawer

1980年代からHIV陽性者の権利拡大運動の象徴的存在として活動を展開している団体、アクトアップのパリ支部に参加する若者たちを描く映画『BPM ビート・パー・ミニット』が3月24日(土)より公開。webDICEではロバン・カンピヨ監督のインタビューを掲載する。

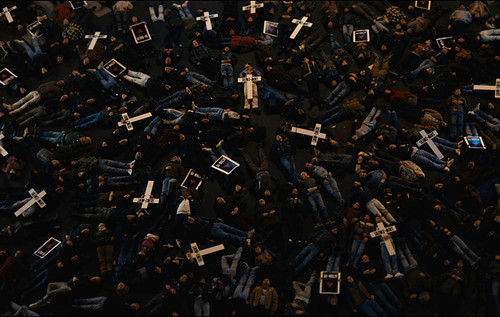

カンピヨ監督は実際にアクトアップに参加していた経験をもとに、様々な境遇を抱え、ときには対立しながら製薬会社への抗議行動やデモを続けるメンバーたちの心理を細やかに描いている。インタビューでも語られているように、この作品の原題は『120 BPM(battements par minute)』、心拍数の意味であり、劇中で流れるハウス・ミュージックのビートの速さを意味する。クラブでハウスのビートに合わせて踊るメンバーたちの姿に満ち溢れる開放感は物語のひとつのピークとなっている。アクトアップのメンバーたちの鼓動、生き様を率直に描いた作品として、テーマを象徴する原題であることを記しておきたい。

「ゲイ社会にとって、エイズはいまだに終わっていないのだと、心にとどめておくことが大切だ。僕の俳優たちは、“カクテル療法” や併用療法の時代しか知らなかった。彼らは予防的治療の時代に生きている。それにもかかわらず、いまだに彼らはどこにでも存在する忌まわしい伝染病を抱えて生きなければならない。この映画の時代と現代では25年の歳月が経過しているのにね」(ロバン・カンピヨ監督)

僕たちは忘れられた存在だった

──この映画を製作する前、アクトアップ・パリ は、あなたにとってどんな意味がありましたか?

僕は1992年4月にアクトアップに加わった。つまり、エイズが蔓延し始めてから10年後くらいだ。ゲイの男として、僕はこの病気に怯えながら80年代を生きてきた。90年代初めに、グループの創設メンバーの1人であるジジエ・レスタルドのテレビ・インタビューを偶然見たんだ。彼によれば、“ エイズのコミュニティー”は病気にかかっている人々と、彼らと密接な関係にある人々、この伝染病に立ち向かっている医療従事者で構成されており、ほとんどの場合、世間一般の関心の欠如によって、彼らは支援を得られていないとのことだった。

映画『BPM ビート・パー・ミニット』ロバン・カンピヨ監督 © Céline Nieszawer

このスピーチが、10年以上にわたる沈黙を破った。その時、僕はアクトアップに加わろうと決めたんだ。出席した初めてのミーティングから、僕はグループの意気揚々とした活気に感銘を受け、この伝染病の患者たちにとっては本当に苦しい時代なんだと知った。誰もが率直に話をしてたよ。80年代にどうすることもできず、この伝染病にさらされていたゲイたちは、エイズとの闘いにおいて集団的かつ公的な中心的存在となった。そして彼らと共に立ち上がったのは、この病気に関わりのある人々、つまり薬物使用者や元囚人、血友病患者など個人的な経験からこの伝染病に取り組む人たちだ。彼らは集団で努力を重ねた結果、この病気について医学的な観点からの技術的な性質と政治的な思想について学んだ。

しかし、とりわけアクトアップは、状況が違っていたら会う理由がほとんどないような強烈な個性を持つ人たちで構成されていた。グループの中で起こる強い感情の高まりによって、活動の強みが最大限にもたらされていた。僕はアクトアップの一般メンバーだったが、かなり活動的だった。医療委員会に参加したし、特に数多くの活動にも加わった。そのいくつかが、この映画の着想にもなった。ぜひ理解してほしいのは、当時は高校でコンドームについて話すことや、薬物使用者に注射針の交換を訴えることさえ、一般的なことではなかったということだ。同性愛を嫌悪する風潮が一般的だった。僕たちは忘れられた存在だったんだ。

映画『BPM ビート・パー・ミニット』ナタン役のアルノー・ヴァロワ © Céline Nieszawer

俳優の大部分がオープンにゲイであることが論理的に思えた

──この映画は自叙伝的な作品でしょうか。それとも当時を再構築したものですか?

この映画は明らかにフィクションだよ。それに当時行われた多くの議論や活動を再現しようと試みたとしても、物語を伝えるために、実際どうだったかにこだわらず自由にアレンジするね。グループの歴史を刻んできた様々な人物の特徴が何人かのキャラクターに見られるということに気づく人もいるかもしれない。キャラクターを細かく作り上げるためのインスピレーションは、誰か特定の人物たちから直接的に得るのではなく、主に対立する人々の緊張からもたらされるんだ。

新しい世代の人々に、僕が選んだ俳優の個性だけでなく、この物語を突き付けたかった。その思いがあったから、実在の人物を再現したいという衝動を抑えることができた。元アクトアップのメンバーで、僕と共同で脚本を手がけたフィリップ・マンジョとは、ミーティングでの様々な人たちの意見や議論の激しさを生き生きと描くことが大事だということで意見が一致していた。そのバランスをうまく両立させてから、模倣するということにとらわれずにキャラクターを肉付けしていったんだ。

映画『BPM ビート・パー・ミニット』© Céline Nieszawer

──キャスティングは難航したそうですが?

キャスティング・ディレクターのサラ・テッパーとレイラ・フルニエと共に、アクトアップの多様性を再現しようとした。僕らは時間をかけて様々な人たちを集めた。プロの映画や舞台の俳優と、サーカスやダンスの世界の人たちだけでなく、フェイスブックやナイトクラブで見つけた人たちが混ざっている。

イメージを示すことが武器の1つであるグループについての映画なので、俳優の大部分がオープンにゲイであるということが、僕にはとても論理的に思えた。ゲイ社会にとって、エイズはいまだに終わっていないのだと、心にとどめておくことが大切だ。僕の俳優たちは、“カクテル療法” や併用療法の時代しか知らなかった。彼らは予防的治療の時代に生きている。それにもかかわらず、いまだに彼らはどこにでも存在する忌まわしい伝染病を抱えて生きなければならない。この映画の時代と現代では25年の歳月が経過しているのにね。

映画『BPM ビート・パー・ミニット』ソフィ役のアデル・エネル。ゲイであることを公言している。 © Céline Nieszawer

映画『BPM ビート・パー・ミニット』チボー役のアントワン・ライナルツ © Céline Nieszawer

過去と現在のつながりにフォーカス

──本作は、特定の時代を反映した映画だと考えていますか?

過去を鮮やかに描くというより、むしろ過去と現在のつながりにフォーカスしているつもりだ。例えば服装だけど、ジーンズとボンバージャケットのカットの方法が、長年の間に少しずつ変化していて、体の動き方に影響を与えている。それで過去に戻った感覚が瞬時に沸いたよ。また彼らが使うコミュニケーションの仕方の問題は重要だった。本作は、携帯電話やインターネット、SNSがなかった時代の話だ。ファックスやフランスのミニテル端末があった時代で、当時は現代のように、イメージを大々的に放送する実行可能な手段が組織にはなく、テレビが主要な役割を果たしていた。そして、それがアクトアップの設立と活動の組織化に大いに影響を与えたんだ。

現代はインターネットとSNSの台頭で、僕らは簡単に一般感覚や争いに所属している気持ちになるが、このタイプの団結は本当に具現化するのが困難だ。この映画の舞台となる時代では、団結するために人々は物理的に集まり、互いに向き合い、アイデアを突き合わせなければならなかった。アクトアップ・パリ は、メンバー全員が週に一度のペースで集まり、誰でも自由に入れるミーティングをする、珍しい団体の1つだ。

映画『BPM ビート・パー・ミニット』© Céline Nieszawer

──『BPM ビート・パー・ミニット』は、病気を象徴した作品なのでしょうか?

アクトアップでは、病人は病気と共に生き、同時にその病気を象徴していた。例えば、アクトアップの活動に参加していた者は全員、怒りを誇張しなくてはならなかった時代があったのを知っていた。だが、アクションが起こると怒りはリアルになった。それにもかかわらず、人が演じるのをやめる瞬間がある。病気が深刻になると、ショーンはもう演技できなくなるんだ。突然、この表現そのものが中傷的に思えてきて、彼は病気のせいで強制的に再び孤独に追いやられる。グループは彼の孤独の克服を助けてきたが、病気が彼を孤独へと強制的に戻らせるんだ。

最終的に、ショーンは孤独のトンネルの中で病気と共に生きる。それが彼の生き方だ。彼がテレビで活動に関するニュースの一コマを見る病院のシーンでは、活動はショーンのために行われたが、今後は彼不在で行われるのだと突き付けてもくるんだ。

映画『BPM ビート・パー・ミニット』© Céline Nieszawer

──孤独の中にあるショーンにナタンが付き添います。活動家グループの物語における、このラブストーリーにはどんな意味を込めましたか?

なぜ人はお互いに愛情を感じるのか?本物の愛は偽りの概念を伴うことを、僕らは忘れてしまう。実際、人はそれを恋愛と呼ぶ。ナタンはこのグループに心を奪われていたから、ショーンと恋に落ちる。だからといって、彼がショーンを求める気持ちが損なわれることはない。映画には出てこなかったが、彼の動機の核心を突く文がある。“多分、僕がショーンに恋をした理由は、彼が死んでしまうからだ。” ナタンは、それをはっきりとは分かってなかったし、僕にも分からない。なぜなら彼の欲望の理由を解明するのは不可能だからだ。また一方で、恐らくショーンがナタンと一緒にいるのは、病人としての経験を語れる者がそばにいると好都合だからだ。ナタンに恋したことを謝る時、実際、具体的なことを彼に話している。だが理由や戦略はどうあれ、それはある種の愛なんだ。

映画『BPM ビート・パー・ミニット』© Céline Nieszawer

──ショーンが迎える最期に関しては観客によって様々な解釈が生まれると思います。

映画では病気の段階について疑問の余地を残している。もちろん映画が進むにつれ、ショーンの病状は悪化する様を描いているんだけどね。

エイズ治療が確立されていない時代には、密かに、数多く安楽死が行われていたといわれているんだ。

大事なのは政治的なスピーチの力

──メンバーたちのミーティングシーンは臨場感が溢れていますね。

大事なのは政治的なスピーチの力だ。コンセプトを考え言葉で表現すれば命が吹き込まれる。長いオープニングのシーンを見れば分かるよ。情報の交換と言葉で、戦略を立てて論じ表現し、さらにグループそのものをまとめているんだ。撮影のジャンヌ・ラポワリーと念入りに方法を話し合った。カメラ3台で、シーンを詳細かつなるべく急いでひと続きに撮影する。照明は完璧には整っていなかったし、音響技師は不機嫌だったが、そんな状況で撮影を決行した。シークエンスが長くなると、特にエキストラたちは演技が自然になり、指導されている反応ではなくなるんだ。そして、あらゆる種類の感情をうまく利用する。初期のテイクの事故や効果的な最後のテイクとかね。それから編集の段階でシーンを形作る。ショットが最初は一定していないが、徐々に言葉とジェスチャーが研ぎ澄まされより良くなっていくんだ。

映画『BPM ビート・パー・ミニット』© Céline Nieszawer

──『BPM=ビート・パー・ミニット』は、音楽のテンポと心拍数を意味しますが、劇中でも音楽が印象的に使われていますね。

そうだね。ただ、正直に言うと、誰もがハウス・ミュージックを好きだったわけじゃないし、活動をおこなったあとに全員がナイトクラブに行ったわけでもない。だけど、この音楽的な“制御”のおかげで、やがて特別な瞬間に触れられることができた。この音楽は陽気でもあり不穏でもあり、あの時代のサウンドトラックのようだと考えずにはいられない。実際には、あの当時のものは1曲だけだ。ミスター・フィンガーズの「What about this love」だよ。残りの音楽はアルノー・レボティーニが作曲した。アルノーはDJで、1990年代の音楽について豊富な知識を持っていて、当時のあらゆる楽器を所有しているんだ。結果として、彼の音楽を聞いてるとハウス・ミュージックを彷彿させる。

だが、ひとつだけ例外がある。ジミー・ソマーヴィルの「スモールタウン・ボーイ」だ。僕のアクトアップの最初の記憶のひとつは、アクトアップの団体のために開催された彼らのコンサートだったんだ。スモールタウン・ボーイは1984年にリリースされ、エイズの伝染の初期の年代により結びついている楽曲なんだよ。ポップミュージック史で率直に歌われた最初のゲイの歌のひとつだ。僕の世代にとって、この歌はとても重要なんだ。

──なぜ、今この映画を作ったのでしょう?

僕はこの物語を伝えたかった。なぜなら、まだ語られていなくて、郷愁を誘うというだけでなく幅広い方法で作る必要があると思ったからだ。僕は、映画が政治に直接、影響を与えるとは考えていない。今、機能していない何かを改善しろと主張しているのではないし、懐古的な作品でもない。当時の純粋な暴力を見過ごすのは信じられない。この映画では、敬服している人や愛する人や共に笑った人を亡くすという暗黙の悲しみを描いている。そして、生き残った僕らは、今もこの病気と闘い続けるべきだと思う。

映画『BPM ビート・パー・ミニット』© Céline Nieszawer

(オフィシャル・インタビューより)

ロバン・カンピヨ(Robin Campillo) プロフィール

1962年8月16日、モロッコ生まれ。1983年、IDHEC(現ラ・フェミス/フランス国立映像音響芸術学院とも訳される)で学び、ローラン・カンテ監督と出会う。その後カンテ監督作品の『タイム・アウト』(01)、『南へ向かう女たち』(05)、パルムドール受賞作『パリ20区、僕たちのクラス』(08)、『フォックス・ファイア 少女たちの告白』(12)で共同脚本と編集を務めた。2004年には初長編作品『奇跡の朝』(04)を監督。2作目の『イースタン・ボーイズ』はヴェネチア国際映画祭でオリゾンティ賞(最優秀作品賞)を受賞し、2015年のセザール賞作品賞・監督賞にノミネートをされた。

映画『BPM ビート・パー・ミニット』

3月24日(土)よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、ユーロスペース他にて全国ロードショー

脚本・監督:ロバン・カンピヨ

出演:ナウエル・ペレーズ・ビスカヤート、アルノー・ヴァロワ、アデル・エネル

2017年/フランス/フランス語/カラー/143分

原題:120 battements par minute/英題:BPM (Beats Per Minute)