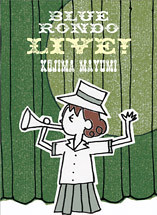

ムーンライダーズとの共演を果たした映画主題歌『ゲゲゲの女房のうた』も話題の小島麻由美が、自身初となるライブDVDをリリースした。監督にタケイ・グッドマンを迎えた『BLUE RONDO LIVE!』は今年5月、アルバム『BLUE RONDO』発売後に行われた赤坂BLITZの公演を収録。最新作からの楽曲はもちろん、ライブでの人気曲まで、ライブのダイナミズムをパッケージした今作は、彼女の次の創作への手がかりとも言える。郷愁とほがらかなポップセンスを交え、マイペースな活動を続ける創作意欲について聞いた。

パッと聴いて何を歌ってるのかが解る、というのがいい

―― 普段の曲作りにおいて、一過性の流行の言葉ではない、聴き手がイメージを広げられる歌詞ということは意識しますか?

背伸びをしないで、あまり難しい言葉を使わないことですよね。あと聴いてきれいな響きのほうがいい。そういうことはちょこっと考えます。

――小島さんの音楽で、少女性についてはモチーフになってきたことが少なくないですが、女性シンガーが往々にして表現しようとする母性的な雰囲気がはっきりと出てきたことはなかったと思います。そうした要素が、これからの小島さんの音楽性に現れてくる可能性というのはあるのでしょうか?小島さんの楽曲はすごく童謡的ともいえる、シンプルで強度のあるナンバーが特徴ですよね。

母性っぽいのって大キライなんです(笑)。あまり成熟した思考回路の歌詞が好きじゃない。ちょっとバランスが悪い、欠点が多いもののほうが好きなのかもしれない。包容力とか、大人の女といわれるようなのとか、それも自然と入っていればいいのかもしれないけれど、あまりニの線でキメキメの歌詞とか苦手なんです。

――解るような気がします(笑)。

あまり考えずに、自然に出てきた詞で、メロディとはまるものを探しています。生き様というよりフィクション、CDを聴いてもらっておのおのにイメージができて、夢の国に連れていってくれる感じが好きなんです。

――言葉そのもののメッセージ性よりも、メロディも言葉も含めた音楽全体から醸し出されるもの?

そうですね。そのことを掘り下げて考えていたことがあって、初期の頃の作品は、女の子の日常をストレートに歌っている感じがあったけれど、38歳の女の人の日常を正直に歌っても、それはどうかなっていうところがあるから(笑)。それで物語を聞いて、想像してほしいという作風になったのかな。

――でも38歳の小島さんのリアリティを聴きたいというリスナーもいると思うんです。

そうかもしれないですよね。ほどほどにいいバランスだといいですね。あまり夢の国ばっかりで現実と接点がないと、感情移入もできなくなってしまうし、何を歌ってるのか解らなくなってしまう。38歳だってもちろん怒ったり笑ったりするわけだもんね。そういうのが自然に入って歌になってるといい。やっぱりパッと聴いて何を歌ってるのかが解って、というのがいいですね。

ライブはあまりやりすぎない方がいい

――今回リリースされた、キャリア初となるライブDVD『BLUE RONDO LIVE!』が収録された5月5日赤坂ブリッツの公演は、小島さんにとってどんな位置づけのライブだったのですか?

10か所くらいのリリース・ツアー前の、まだ〈若い〉感じのライブだったんですが、その後のツアーでミュージシャン同士の関係や、曲の馴れ方について解ってきたところがたくさんありました。だから言ってみれば、ライブを重ねてもまだまだ未知な部分がある人たちなので。

――そんなメンバーの方々とライブを行われて、今回のDVDでは、アルバム『BLUE RONDO』の完成度から、アルバムのロックっぽさとダイナミクスがバージョンアップしていると思います。

レコーディングにはいつも産みの苦しみが付き纏うんですけど、それに比べるとライブはもっと気持ちが解放されてるんですよ。純粋に音楽を楽しめてると思うんです。ミュージシャンのテンションも上がるし、ライブってやっぱりお祭りなんです。

――新作をはじめこれまでのレパートリーも収められていますが、セットリストについては、例えば「このバンドでやりたい曲」といったテーマはあったのですか?

新譜の楽曲は一緒に制作したので別ですけれど、この曲はメンバーが得意かな?という感じで選んだところがあります。「嘘つき娘」や「茶色の小瓶」は特にハッチがいいよね。個人的には「アラベスク」がちょっと崩れている感じがいいです。そして、「メリーゴーランド」以降はやっぱり一体感が増していますね。

――ところで、これまでライブ映像作品を出さなかったのは理由があるんですか?

カメラが入るとそのライブはあまり良くないというジンクスがあって(笑)。過去に関しては、プレッシャーに弱かったんでしょうね。でもこのブリッツのときはそんなことなかった。

――現在の音楽シーンでは、ミュージシャンのなかでライブに対する位置づけが変わってきているところがあると考えるのですが、小島さんはいかがですか?

ライブって半年間ずっとツアーに出てるとか、ものすごいいっぱいやらないほうがいいという気がします。今回ツアーで10本やってみて、ずっと人前に出てるのが続くと、楽しいですけれどたいへんです。緊張しないで歌うということがスタートラインになってしまうとつまらないから、すごい少なくても良くない。ちょうどいいくらいに、定期的にできるといい気がします。ライブについては、はじめたのが遅いし、ライブを頻繁にやってこなかったので、まだまだ勉強中なんです。

どのアルバムにも、時代の〈何か〉が入っている

――逆にライブのないときの小島さんの制作のサイクルってどんな日々なんですか?

早寝早起きして(笑)、受験生みたいな感じです。「今日は1曲できなかった」って。それでレコーディングに入ったらずっとそこに集中します。家にずっと籠もっていると気が変になってくるんですけど、人と会ったり、ライブ会場に行ったり、とにかく街に出ると、目もいろんなところに向くし、耳も開かれて、もらうものがあるから、机の前にいるよりいいかもしれない。

――小島さんの楽曲はポップスとして完成されたところが魅力ですが、社会との接点というか、現在の流行りの風俗を歌詞に織り込むようなスタイルではないですよね。小島さんにとって、普段の暮らしのなかの驚きや発見が、作品にどのように反映されるのかというのが気になるんです。街ではどのようにインスピレーションを受けますか?

メロディが呼んで歌詞になるところあります。インド音階っぽいから「蛇むすめ」とか、猿が綱渡りしているようだから「パレード」とか。そんな風に、メロディのことが多いんです。ずっと作曲やレコーディングのモードだと、四六時中そういうことを考えているから、街に出てちょっと音楽がかかっていると、「この曲サビがなくてすぅっと終わってるからこれは面白い」とかアイディア的なことをもらうことが多いです。例えば歩道橋が見えたら「歩道橋という言葉を歌詞に使うのも面白いな」とか。家のなかにいたら、机とピアノと床しかない。だけど街に出れば、目に入るものはなんでもいろいろありますよね。かといって、外に出てただ遊んできて「今日は何にもなかった。キーボードに向かわないと何も生まれないよな」ということもあるし。進んで下がっての繰り返しですね。

――作詞作曲してプロダクションのことも考えるような小島さんの歌のスタイルだと、視点が狭まってしまうことはないのでしょうか?

客観的に、あまり難しく考えすぎないようにはしています。だいたいいい曲って、じっくり聴くよりも、パッと聴いていいとすぐ解るものだから。

――そうしたひらめきを大切にして作っていくというのはデビューの時から?

どんどん曲の作り方は変わってきています。ファーストのときはピアノでメロディも歌わないで作っていた。だから歌えないくらい難しかった曲も多かったけれど、最近は歌いながら作ります。

――『BLUE RONDO』以降の曲作りの方法論は、どうなりそうですか?

いまのところは、自分でデモを録って、ミュージシャンのみんなとリハーサルして、どんなかなって蓋を開けてみて工夫していく、という作り方が好きです。曲おろしライブをやったりして、何度もやっていくと解ってくるところがあるし、何回かみんなで演奏をしているものをレコーディングするというのが理想のかたちだから、そういうところを目指したいです。すごい大変だと思うけれど(笑)。

――それは大きな変化ではないですか。

そういう曲作りは前々作『スウィンギン・キャラバン』(2006年)でやったんです。意外と制作期間が短めにできた作品なので、その作り方をもう一回やってみたいです。アルバムの制作のときは、60曲とかすごい数の曲を作るんです。そうすると、「この曲を入れよう」とか「この曲をここに移そう」とか、10曲何を並べるかというときに、気が散漫になってきてしまう。

――曲ができすぎてしまうというのも、嬉しくも悩みの種になるんですね。

そのときに詞が一緒に上がっていれば、なお最高なんですけれどね(笑)。歌詞がほとんどない状態で60曲というと、地獄なんですよ。

――そうすると、小島さんのなかでは、例えばいまはスウィングな気分だから、スウィング的な楽曲がたくさん生まれる、というよりは、膨大な楽曲の要素から、いまなにを選ぶのか、という点のほうが重要だと言えるのでしょうか。

今まで言っていたことと違ってきてしまうのかもしれないですけれど、その時のブームみたいなものは入っています。「この時期はこういうものにかぶれていたんだ」って過去の楽曲を聴いても感じるし。だから時代の〈何か〉はアルバムの中に入っていますよね。

――いま現在は、『BLUE RONDO』から引き継がれるロックっぽいムードなんでしょうか?

この間少し考えたのは、『スウィンギン・キャラバン』がわりと入り組んで構成された楽曲が多かったんです。『BLUE RONDO』で、シンプルなマージービートっぽいことをやってみたいと思ったのは、その反動があるのかなというのはちょっと思いましたね。

(取材・文:駒井憲嗣 撮影:荒牧耕司)

■小島麻由美 プロフィール

シンガーソングライター。東京都出身。1995年シングル『結婚相談所』で突然デビュー。同年発表アルバム『セシルのブルース』はジャズ、ジンタ、歌謡曲などの影響と少女的感性が結びついた"古くて新しい"音楽として注目をあつめる。その後、作品毎に意匠を変化させながらも"スウィングする日本語の唄"を軸に、数多くの冒険的、圧倒的な作品を発表。独自のコンボ・サウンドとともに立上がる唯一無二の世界が数多くの音楽リスナー達を魅了しつづけている。2010年に4年振り、8枚目のアルバム『BLUE RONDO』をリリース。初の公式ライブDVD(+CD)『BLUE RONDO LIVE!』を、オフィシャルWEB限定で2010年11月24日発売。

公式サイト

小島麻由美『BLUE RONDO LIVE!』(DVD+CD)

発売中

ULD-580

5,000円(税込)

小島麻由美オフィシャルWEB限定発売

詳しくはコチラ

ムーンライダーズ feat.小島麻由美『ゲゲゲの女房のうた』

発売中

DDCB-12032

1,500円(税込)

AWDR/LR2

★購入はコチラ

小島麻由美が語るバンドメンバー

八馬義弘(ドラム)

八馬さんは去年の大阪の学園祭とブリッツでのワンマンからです。ハッチと一緒にステージをやって思うのは、お客さんになにもかも捧げているんですよ。一緒にやっていてほんとうに感動します。お客さんにひざまずいているような、すごいパフォーマンスですね。八馬さんが叩くロックンロールな感じがすごい好きなんです。

長山雄治(コントラバス)

会場でよく音が聞こえなくなってしまったときに、いちばん耳をすまして聞くのが長山さんの音なんです。さすがベースですから、尺が解らなくなってしまったり、長くフリーにやるパートがあったりして、小節の頭を確認するときに、長山さんがいないと、解らなくなる。頼りにしてます、兄貴って感じです。

塚本功(ギター)

素晴らしいギタリストです。一緒にやってると、うれしくなっちゃいますね。ステージに上がっていれば「塚本さんがいれば大丈夫」って、華としてはハッチと塚本さんは完璧。頼もしいですよ。塚本さんは音楽的な記憶力がすごく良くて、1回だけやった私の曲とか、コード進行をぜんぶ覚えているんですよ。だからステージでも譜面見ないし。でもあんまり褒めすぎると他の人が譜面見られなくなるね(笑)。

清水一登(キーボード)

ずっと一緒にやっていただいてるんですが、いちばん好きなのは、ピアノが力強くて重くてお腹にくるところ。それでいて、バラードっぽい曲もクラシカルにしてくれて。プレイが天才的なんですよ。スタジオでも、クラリネットのフレーズでも「それはどうかな」と思っても、何回か聴いていると「これ意外あり得ないでしょ」っていうフレーズが多いんです。塚本さんがメロウな曲で情緒的にたっぷりソロを弾いて、さぁどうぞキーボードって一登さんに代わると、とたんにクレイジーなソロになったり(笑)。カラッとしていて、日本人的なウェットなところがまったくない。それはプレイにも出てますよね。

国吉静治(フルート)

すばらしいフルートプレイヤーですよね。独特の演奏でアバンギャルドな、サイケっぽいキているときのプレイが好きです。実はロックな人で、昔はベルボトムを履いて学生運動をやっていたらしいですよ(笑)。