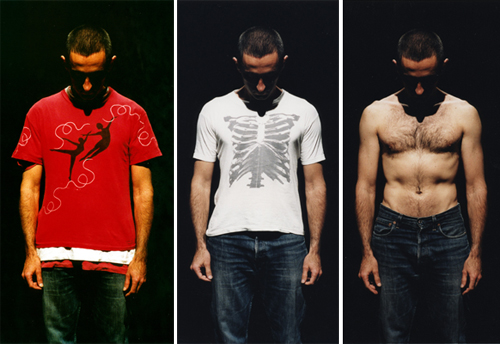

『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』(2004年のローマ公演より) ©Mussacchio Laniello

身体表現に言葉を織り交ぜるなど、既存の舞台に批評的な眼差しを投げかける作品で、ダンス界に賞賛と論争を巻き起こしてきた異才振付家ジェローム・ベル。彼の代表作『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』の待ちに待った日本バージョンが、11/12(土)・11/13(日)、彩の国さいたま芸術劇場で上演される。舞台上に流れるデヴィッド・ボウイやクイーンなどの超有名なポップソングと、公募で集まったパフォーマーたち。これらを材料に、ベルのウィットに富んだ視線が加わったこの作品が、観客に問いかけるものとは──。

前回掲載したベルの作品解説、ベル本人へのインタビューに続き、演出助手のディナ・エド・ディクとエンリック・ネヴェスの二人に、10/31から始まったリハーサルの状況を聞いた。

──日本版キャストの印象はどうですか。リハーサル開始からこれまでの一週間、どのように進んでいますか?

ディナ・エド・ディク:とても順調に進んでいますよ。一週間でちょうど作品の最後まで通せました。これから細かいところを手直して、調整していくところです。言葉の問題があって、たくさん通訳が必要なことはありますが、馴染むのが早い人と遅い人がいたり、前に出てくる人とシャイな人がいたりするのはどこでもあることで、日本のキャストといってもこれまでとほとんど変わらないです。

──当初のオリジナルキャストでの舞台とこれまで各地の出演者による舞台との違いはあるのでしょうか?

エンリック・ネヴェス:この作品はこれまで少しずつ変化してきていると思います。ただ再演を続けているだけではないのです。例えば『I like to move it』で少しずつ動きが変わってノリがよくなったり、曲自体が差し替わったり、ずっと進化しているのです。

──なぜこの作品は世界中の人々を魅きつけているのだと思いますか?

エド・ディク:いい質問ね! でも、私たちにもわからないわ(笑)。私が個人的に思うところでは、例えばお客さんはダンスだと言われて観に来る、でもダンス作品だと思ってみると期待外れでがっかりしますよね。またオープニングで、「なぜずっと暗いままなのか?」って大きなクエスチョンマークが浮ぶはず。観客の舞台への期待というものが大きく作用するのです。10年前は斬新で挑戦的に受け取られたのが、いまはそれほどでもなくなっています。けれども、確実にお客さんに届くものがあります。コンセプチュアルで頭脳的でエンターテイメントで、でもそれだけではない。何層にも重なったものなのです。皆が何かを感じたり、考えたり、怒ったり、いろんな反応を返してくるような作品だから、いつまでも魅力的なんだと思います。

ネヴェス:それは、やっぱりこの作品がもつ明確さだと思っています。皆がわかる「コード」が散りばめられていますから、とても複雑ではあるけれど、皆が理解できて、自分と関係付けられるのです。ポップアートみたいなもので、背景にあるものを全て理解していなくても、簡単に作品と関係性をもつことができる作品です。

──日本の観客たちに向けて、メッセージをお願いします。

エド・ディク、ネヴェス:リラックスして、楽しんでください! 観客のことが一番興味深いです。キャストは舞台で歌う歌が違うくらいで、それほど変わらないのですが、観客は踊る人が出てきてノリがよい場合もあれば、逆に静かに黙ってしまったり。各地で上演していて、キャストよりも観客の反応が一番違うところなのです! 正直何が起こるかわからないから、それを私達も知りたいです。

『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』(2004年のローマ公演より) ©Mussacchio Laniello

公募で集まった日本版キャスト

2001年の発表以来、世界50都市以上で上演されてきた本作は、演出家の意図によって、上演する都市や地域社会の多様性を反映したパフォーマーが出演する。今回、日本での上演にあたり、応募者239名の中から17歳から67歳までのメンバーが選ばれた。職業、ルックス、舞台経験、バックグラウンド、国籍も様々。アーティスト、音楽家、ダンス・演劇を学ぶ学生・留学生、フリーター、元サラリーマン、翻訳者、エステティシャン、日本在住のフランス人など多彩。彼らに本作に対する思いを語ってもらった。

「応募の時点では、動画サイトなどでの断片的な舞台のイメージ以外、ベル氏についての知識は殆どありませんでしたが、出演が決まった今年の春、留学先の英国で “あなたは事の大きさにまだ気がついていない、この経験はきっとあなたの世界を変える” とダンス仲間に言われ、ダンスの先生も、“彼は私のアイドルよ!” と興奮していました。氏のテーマである “言葉と動き” がどのように関わり表現されるのか、とても楽しみにしています。」 ──20代・学生

「ジェローム・ベルはとても自己反省能力の高いアーティストだと思います。自身の名をタイトルにしたセルフ・リフレクションの極地みたいな “Jerome Bel” という作品。“踊らない” あの作品の中で、女性パフォーマーが手首を耳に寄せて脈を聴きながら体を動かすシーンがあるんですけど、あの動きほど官能的な踊りを僕は見たことがない。ノン・ダンスどころか、彼はダンスが好きなんですよね。」──30代・ダンス研究者

「とても気さくでユーモアのある方ですね。以前に “シャートロジー” という作品でご一緒しましたが、リハーサルの時もご飯の時も、本番の直前まで冗談ばかり言っています。踊っているところは見たことがありません。いつも真顔で冗談をいって笑わせるのですが、あまりにも迫真の演技なので、どこまで本当でどこから冗談なのかわからなくなってきます。ジェローム・ベルの作品に一度、出演してみたいというプロのダンサーをたくさん知っています。それは何故でしょうか。彼はダンスのテクニックを用いることなく、コンテンポラリーダンスの枠組みを “ジェローム・ベル” 流に簡単に飛び越え、舞台全体を抑制されたユーモアによって包みこみます。観客も、そして何より出演者がそのジェロームマジックを楽しんでいるのを見るとどうにも、うらやましくなるからです。」──30代・アーティスト

「“枠” のない、自由で無限な個性を生きている人。表面や依存ではない、個性の自立、それを為し得てる人!…そんなアーティスト、なのではないかと、“The Show Must Go On” をYouTubeで見て、想像しました。」──40代・エステティシャン

「最初に彼の作品を観たのは、何年も前のウィーンのダンスフェスティバルでした。作品名は、覚えていませんが、衝撃的だったのを思い出します。これ迄のコンテンポラリーダンスのパフォーマンスの枠を超えた予想外な展開でした。その記憶は、その何年後にも鮮明に残っている程。昨年、ローザスのアンヌ・テ レサ・ドゥ・ケースマイケルとのデュオを拝見し、彼の発想の自由さに惹かれ、感銘を受けました。彼の自由でシンプルな都会的な表現が、観客の気持ちを捉えているのだと思います。」──40代・ダンサー・ヨガ講師

『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』(2004年のローマ公演より) ©Mussacchio Laniello

舞台上に次々と流れるポップソング

舞台では、誰もがよく知っているポップソングを舞台正面に構えるDJがプレイしていく。ビートルズ、デヴィッド・ボウイ、クイーンやミュージカル、映画などの楽曲が流れるなか、その歌詞の一部をモチーフに、パフォーマー達が動き出していく。大衆文化のシンボルともいえる楽曲を用いて繰り広げられるパフォーマンスは、画一化された身体や行動に対する、ベルのアイロニカルで真摯な問いかけといえる。そのセットリストの一部をここでご紹介。

デヴィッド・ボウイ『Let's Dance』

ナイル・ロジャースを共同プロデューサーに迎え1983年に制作したこの楽曲で、D・ボウイはカルトスターから一躍メジャー・スターに。80年代を代表するシンプルかつゴージャスなロックの名作。

リール・2・リアル『I like to Move it』

1994年に発表されたダンス・ミュージック。オーストラリアのナショナル・バスケット・リーグやイギリスのチューインガムなど様々な宣伝や、映画『マダガスカル』にも使用されている。

ロス・デル・リオ『Macarena(恋のマカレナ)』

スペイン出身のグループ『ロス・デル・リオ』が1993年に発表し世界的に大ヒット。セクシーに腰を動かす“マカレナ・ダンス”も注目され、日本でも例外なく大流行。

■ジェローム・ベル PROFILE

1964年フランス生まれ。世界的に活躍するダンサー、振付家、演出家。身体表現に説明的な言葉を織り交ぜたコンセプチュアルな作品で知られる。92年のアルベールビルオリンピックでは開会式・閉会式の演出を担当したフィリップ・ドゥクフレの助手を務める。94年に最初の振付作品を発表して以来、多数の作品を発表している。2004年パリ・オペラ座バレエ団に招かれ、引退間際のダンサーのモノローグで綴られる『ヴェロニク・ドワノー』を上演し絶賛された。

日本においては、05年にタイを代表する古典舞踊の名手ピチェ・クランチェンとのコラボレーションで創作した『ピチェ・クランチェンと私』を、08年横浜トリエンナーレに出品。10年、ローザスのアンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルと共同制作した『3Abschiedドライアップシート(3つの別れ)』を愛知・静岡・埼玉にて上演。

01年に発表した代表作『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』は、05年のニューヨーク公演においてベッシー賞を受賞。08年には、『ピチェ・クランチェンと私』の文化的多様性に対し、ジェローム・ベルとピチェ・クランチェンにルート・マルグリット・プリンセス賞が贈られた。

〔Photo:©Herman Sorgeloos〕

ジェローム・ベル

『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』 (The Show Must Go On)

2011年11月12日(土)・11月13日(日)

◆演出・構成 ジェローム・ベル

◆出演 日本版キャスト

東丸、足立智美、五十嵐萌、今井尋也、太田ゆかり、岡田智代、川村知也、佐々木香弥、篠田千明、篠村博昭、タケヤアケミ、田代絵麻、鄭順栄、富田大介、直江早苗、長坂美智子、長谷川寧、林亮佑、藤沢紀子、藤田一樹、前澤香苗、ますだいっこう、松澤輝朝、マルタン・ジャン-フィリップ、山口恵理香、リー・アルド

◆演出助手 エド・ディク・ディナ、ネヴェス・エンリック

◆主催 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団/フェスティバル/トーキョー

◆協力 東京・横浜日仏学院

◆後援 在日フランス大使館

◆会場 彩の国さいたま芸術劇場 大ホール[googlemaps:埼玉県さいたま市中央区上峰3-15-1]

◆時間 各日開演16:00(上演時間約90分、途中休憩なし)

※12日(土)公演終了後、ジェローム・ベルによるアフタートークあり

◆料金 全席指定

【一般】前売3,000円/当日3,500円/学生(前売・当日とも)2,500円

【メンバーズ】前売2,700円/当日3,200円

※その他、詳細は彩の国さいたま芸術劇場公式サイトをご覧下さい。

【関連リンク】

コンテンポラリー・ダンス界の「異才」ジェローム・ベルによる、このうえなくポップで反スペクタクルな『The Show Must Go On』 〔ダンス研究者・越智雄磨によるジェローム・ベル作品解説〕(2011.10.14)

ダンスと劇場と現代の身体をめぐる、ジェローム・ベルからの意表を突く問いかけ『The Show Must Go On』 〔ジェローム・ベルが語る“ザ・ショー・マスト・ゴー・オン”誕生から今日まで〕(2011.10.25)

[youtube:glEhTggA0qY]]]>

『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』(2004年のローマ公演より) ©Mussacchio Laniello

11/12(土)・11/13(日)、日本版キャスト26名により上演されるジェローム・ベル『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』。ベルの代表作であると同時に、"悪名高い"ともいわれる本作は、観客に混乱、衝撃を与えるとともに賛否両論を呼んできた。誰もがよく知るポップソングが流れるなか、舞台上で繰り広げられるのは奇しくも反スペクタクルなパフォーマンス。現在開催中のフェスティバル/トーキョー11の最終公演となる本作は、現在の日本でどう展開され受け入れられてゆくのか。前回掲載したベルの作品解説に続き、今回は本作についてベル自身が語るインタビューをお届けする。

――『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』は一体どこから着想を得たのでしょうか。

もともとはダンサーと役者の両方が出演する作品を作ることになっていました。そこで私は、ダンサーと関わりのある「音楽」と、役者と関わりのある「言葉」の、そのどちらもあわせ持つ「歌」を使うアイデアを思い付きました。そして、誰でもパフォーマーになることができ、観客の誰でも理解できるようにと、コンセプトを絞っていきました。こういう理由で、誰もが慣れ親しんでいるとても有名なポップソングだけを使うことに決めたのです。そして選曲は、自分が面白いと思える演劇的もしくはダンス的なシーンを創れるかどうかを基準にしました。歌自体は作品の目的ではなく、自分が面白いと思えるシチュエーションを創り出すための道具にすぎません。

『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』(2004年のローマ公演より) ©Mussacchio Laniello

――パリでの初演時、この作品は観客の物議を醸しました。しかし、今や世界50都市以上で上演され、リヨン・オペラ座バレエ団のレパートリー作品にもなりました。

何が起こるかは誰にもわかりません。当時、作品は認められれば、批判から守られると思っていましたが、そうなりませんでした。しかし今も初演と変わらない形で上演していて、この10年で私はこの作品をより強く信じられるようになってきています。この作品には潜在的な力があり、今日に至っても上演する意義を持っていると思うのです。でもそれは僕にとってであって、もちろん観客はこの作品を好まない可能性もあります。それで全く構いません。私は劇場での体験を提供するだけで、それを受け取るか受け取らないかは観客次第ですから。

『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』(2004年のローマ公演より) ©Mussacchio Laniello

――ある時からこの作品は、公演する都市で生活する人々を集めて上演しています。

数年前に、オリジナルとは異なるパフォーマーで作品を上演することに決めましたが、これは最初エコを考えたからでした。この作品は、20から30人もの出演者を必要とし、私はこの大人数で海外をまわるのに罪悪感を抱いていました。そして、ヨーロッパ以外の都市で上演しようとした時に、この方法を思い付いたのです。パフォーマーは観客を映し出す鏡でもあります。1000人ものアジアや南米の人々の目の前に、ヨーロッパ出身のパフォーマー達を出しても何ら関係性は持てません。身体や仕草がパフォーマーたちと全く違うのですから。そして、同じ作品の上演でも、パフォーマーや観客の雰囲気によって異なってくるのです。今回の日本バージョンでは26人のパフォーマーに集まっていただきました。彼らと日本の観客を前に、この作品が一体どうなるのか、とても楽しみにしています。

〔出典:埼玉アーツシアター通信35号〕

■ジェローム・ベル PROFILE

1964年フランス生まれ。世界的に活躍するダンサー、振付家、演出家。身体表現に説明的な言葉を織り交ぜたコンセプチュアルな作品で知られる。92年のアルベールビルオリンピックでは開会式・閉会式の演出を担当したフィリップ・ドゥクフレの助手を務める。94年に最初の振付作品を発表して以来、多数の作品を発表している。2004年パリ・オペラ座バレエ団に招かれ、引退間際のダンサーのモノローグで綴られる『ヴェロニク・ドワノー』を上演し絶賛された。

日本においては、05年にタイを代表する古典舞踊の名手ピチェ・クランチェンとのコラボレーションで創作した『ピチェ・クランチェンと私』を、08年横浜トリエンナーレに出品。10年、ローザスのアンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルと共同制作した『3Abschiedドライアップシート(3つの別れ)』を愛知・静岡・埼玉にて上演。

01年に発表した代表作『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』は、05年のニューヨーク公演においてベッシー賞を受賞。08年には、『ピチェ・クランチェンと私』の文化的多様性に対し、ジェローム・ベルとピチェ・クランチェンにルート・マルグリット・プリンセス賞が贈られた。

〔Photo:©Feran Mc Rope〕

ジェローム・ベル

『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』 (The Show Must Go On)

2011年11月12日(土)・11月13日(日)

◆演出・構成 ジェローム・ベル

◆出演 日本版キャスト26名

東丸、足立智美、五十嵐萌、今井尋也、太田ゆかり、岡田智代、川村知也、佐々木香弥、篠田千明、篠村博昭、タケヤアケミ、田代絵麻、鄭順栄、富田大介、直江早苗、長坂美智子、長谷川寧、林亮佑、藤沢紀子、藤田一樹、前澤香苗、ますだいっこう、松澤輝朝、マルタン・ジャン-フィリップ、山口恵理香、リー・アルド

◆演出助手 エド・ディク・ディナ、ネヴェス・エンリック

◆主催 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団/フェスティバル/トーキョー

◆協力 東京・横浜日仏学院

◆後援 在日フランス大使館

◆会場 彩の国さいたま芸術劇場 大ホール[googlemaps:埼玉県さいたま市中央区上峰3-15-1]

◆時間 各日開演16:00(上演時間約90分、途中休憩なし)

※12日(土)公演終了後、ジェローム・ベルによるアフタートークあり

◆料金 全席指定

【一般】前売3,000円/当日3,500円/学生(前売・当日とも)2,500円

【メンバーズ】前売2,700円/当日3,200円

※その他、詳細は彩の国さいたま芸術劇場公式サイトをご覧下さい。

【関連リンク】

コンテンポラリー・ダンス界の「異才」ジェローム・ベルによる、このうえなくポップで反スペクタクルな『The Show Must Go On』〔ダンス研究者・越智雄磨によるジェローム・ベル作品解説〕(2011.10.14)

[youtube:glEhTggA0qY]]]>

『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』(2004年のローマ公演より) ©Mussacchio Laniello

ダンスという表現ジャンルに政治的かつ批評的な眼差しを投げかけ続けるジェローム・ベル。彼の代表作『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』の日本バージョンが、いよいよ来月、彩の国さいたま芸術劇場で上演される。世界中に衝撃を与えた本作は、01年にパリ市立劇場で初演されて以来、世界50都市以上でツアーを重ねている。コンテンポラリー・ダンス界に新たな潮流を生み出したジェローム・ベルについて、ダンス研究者の越智雄磨が解説する。

ダンスの世界に新しいパラダイムを切り開いたジェローム・ベル

振付家としてデビューした1994年以降、ジェローム・ベルはコンテンポラリー・ダンス界で最も先鋭的な試みを行ってきた振付家の一人として知られている。近年、代表作『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』がベッシー賞を受賞し、リヨン・オペラ座バレエ団のレパートリー(2007年~2014年)に加えられた事実はその高評価を物語っている。初期作品から現在の新作に至るまで、彼の作品は世界中の様々な都市で上演され続けている。

現在は先鋭的な振付家としてその評価は定着しているが、デビュー当初のベルの作品に対する評価は毀誉褒貶相半ばし、フランス及びヨーロッパのダンスシーンに大きなセンセーションを巻き起こした。デビュー当時あまりに実験的だった彼の作品は、新しい芸術と言われるコンテンポラリー・ダンスの中にあっても一際異色であり、その意図を理解できなかった観客も少なからずいた。ベルに払い戻しを要求した観客もいれば、時には「これはダンスではない」と怒った観客が裁判を起こしたこともあった。多くの観客がベルの作品をどのように受け止めてよいのか戸惑ったのである。しかし、これらのエピソードは今から見れば、ベルが行ったことがいかに革新的であり、いかにダンスの世界に新しいパラダイムを切り開いたものであったかを証明するものだと言える。今や、時代がベルに追いついたとも言えるし、ベルはその創作キャリアの過程で観客に自身の意図を巧みに伝達する方法を練り上げていったとも言える。彼の創作動機やその試みについていくつかの作品に触れながら紹介してみたい。

ジェローム・ベル ©Feran Mc Rope

一癖も二癖もある振付家

奇妙に感じられるかもしれないが、彼の創作の原点には「ダンス」に対するある種の疑念がある。ベルは1992年までダンサーであり、ダニエル・ラリュー、アンジュラン・プレルジョカージュといったフランスを代表するコンテンポラリー・ダンスの振付家の作品に出演していた。1989年にはダンスカンパニー・レスキスのダンサーとして来日もしている。だが、そのような順風満帆のダンサー生活を8年続けた彼は、いつしか自身が関わってきたカンパニーのダンスよりも「もっと野心的なことができないか?」と感じるようになった。そして1992年のアルベールビル冬季オリンピックのセレモニーを演出したフィリップ・ドゥクフレの助手を務めた後、ダンサーから振付家への転身を決意する。

ベルの作品の特徴は一部で「ノン・ダンス」と評されたように、ダンスらしいダンスを行わないことが一つの特徴として挙げられる。それは単に踊らないということではなく、その背後には視覚芸術として「ダンス」を見せること以上の意味と体験を観客に伝えたいという野心があった。また彼の創作の思想的背景として見逃せないのは「構造主義」以降のフランス現代思想の影響である。ダンサー活動を停止した1992年から振付家デビューを果たす1994年の2年の間、彼は自身のアパートの近所にできた図書館に通い、1日6時間本を読む日々を過ごした。そこで読まれたのは、ミシェル・フーコーやジル・ドゥルーズ、ロラン・バルト、ジュリア・クリステヴァなどのフランスを代表する思想家たちの本である。この経験は「ダンス」を斜めから見るジェローム・ベルという一癖も二癖もある振付家の誕生に大きく関わっている。

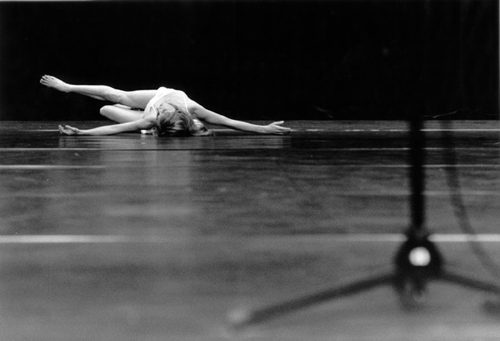

『シャートロジー』(1997年) ©Herman Sorgeloos

いわゆる「ダンス」という「ダンス」は観られない

1995年の作品『ジェローム・ベル』では、美術や音楽、照明といった要素は極力排除され、ダンスは踊られず、パフォーマー達は全員裸である。ベルはいかなる意味や虚飾も取り除いた「零度」の身体を志向することから出発したと述べるが、これはバルトの「零度のエクリチュール」のダンスへの応用である。そして零度の、いわば白紙状態にある身体に徐々に意味が重ねられていく。たとえば、出演者は自身の身長、体重、年齢、電話番号、預金残高などを舞台上に書き込むことで身体と意味を結びつける。それにより観客は舞台上に存在する世界や身体が決して虚構ではなく、自分たちのいる社会と地続きにあることに気づかされる。舞台上の身体はキャラクターなのか一個人なのか? そのような身体の二重性を問う作品でもあった。

1997年の『シャートロジー』では、ベルはバルトの試論「衣服の歴史と社会学」から着想を得て、誰にとっても身近な衣服であるTシャツをテーマにしようと考えた。「裸(零度)」の次は「衣服」というわけである。パフォーマーは何重にも重ね着したTシャツを1枚ずつ脱ぎ捨て、その度に現れるTシャツにプリントされたメッセージや数字、イラストに関連する動きを行う。その様子はユーモラスであり、パフォーマーとTシャツが示す記号の関係性、規則性を解釈する知的な楽しみを観客に提供してくれる。

1998年の『ザ・ラスト・パフォーマンス』はベルが初めて明瞭に「ダンス」を取り入れた作品であるが、それはやはり型破りな方法で実行される。ドイツの振付家スザンヌ・リンケの了承を得て、その作品『聖変化』(1978)の振付の一部を引用し、執拗に繰り返すのである。こうした作品の外部と参照関係を結ぶ「引用」はバルトやクリステヴァなどが文学に見出し、言及してきたものだが、それが方法としてダンスの世界で意識的に実践されたことはなかったのではないだろうか。繰り返しリンケのダンスを見せられる観客はそのダンスに満ちたロマンティシズムに陶酔するのではない。寧ろ覚醒した状態で「ダンスとは何か?」というベルの実験に参加するのである。

『ザ・ラスト・パフォーマンス』(1998年) ©Herman Sorgeloos

身体と知性のスリリングな冒険

ここで部分的に紹介した初期の3作品はどれも実験色が強く、万人受けをするものではなかったが、決して理論だけが先行しているわけではなく、ベルのもう一つの特徴であるユーモアに富み、ダンスという生身の身体を介在した芸術にしかなしえないものであった。これらの作品はそれまでのコンテンポラリー・ダンスに飽きを感じ始めていた観客や演劇・ダンス業界の人々の心を強く捉えた。パリ・オペラ座の芸術監督ブリジット・ルフェーブルもベルの作品に魅了された1人である。彼女の依頼により、ダンス界の「革命家」ベルはバレエの殿堂であるオペラ座での創作に取り掛かることになった。それが2004年に発表された『ヴェロニク・ドワノー』である。

この創作に当たって、ベルは自身にとって未知の存在であるオペラ座のダンサー達を「特別な規則に従って生きる別の部族」と捉え、「民族学者になったつもりでその部族の調査を行った」と述べている。その調査対象として選ばれたのがヴェロニク・ドワノーという1人の引退間際のダンサーだった。ドワノーは自らの思い出や心情を語りながら、これまでにオペラ座で踊ってきたダンスを披露する。完全無欠のイリュージョンの創造を志向するオペラ座の舞台の上に、普段の公演ではあるはずもない稽古着姿のまま赤裸々に自らを曝すドワノーの姿に観客は驚き、心を揺さぶられた。

『ヴェロニク・ドワノー』(2004年) ©Anna Van Kooij

さて11月に彩の国さいたま芸術劇場で上演される日本版『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』について少し触れたい。これはベルの傑作である。舞台上には普段私たちが劇場で観るようなダンスは現れない。だが、それぞれの観客の内にはたしかに「ダンス」が芽生えるだろう。ベルの知的な戦略と挑発、そしてユーモアは、私たちがいつも劇場で行う鑑賞体験とは違った、身体と知性のスリリングな冒険に誘ってくれるはずである。

〔文:越智雄磨(ダンス研究)/出典:埼玉アーツシアター通信34号〕

■ジェローム・ベル PROFILE

1964年フランス生まれ。パリに在住し、世界的に活躍するダンサー、振付家、演出家。身体表現に説明的な言葉を織り交ぜたコンセプチュアルな作品で知られる。フランス国立現代舞踊センター・アンジェで学んだ後、85年から91年までフランスやイタリアで多くの振付家作品に出演。92年のアルベールビルオリンピックでは開会式・閉会式の演出を担当したフィリップ・ドゥクフレの助手を務める。

94年に最初の振付作品『作者によって与えられた名前(nom donné par l'auteur)』を発表して以降、95年『ジェローム・ベル』、97年『シャートロジー』、98年『ザ・ラスト・パフォーマンス』と続く多数の作品を発表。01年の『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』は、05年までハンブルクのドイツシャウシュピールハウスのレパートリー作品となり、その後世界50都市以上でツアーを重ねる。07年から14年まで、リヨン・オペラ座バレエ団のレパートリー作品にもなっている。04年にはパリ・オペラ座バレエ団に招かれ、引退間際のエトワールのモノローグで綴られる作品『ヴェロニク・ドワノー』を上演し絶賛された。05年にはタイのバンコクに招かれ、タイを代表する古典舞踊の名手ピチェ・クランチェンとのコラボレーションで『ピチェ・クランチェンと私』を創作。10年、アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルと『3Abschied ドライアップシート(3つの別れ)』を共同創作。

05年、『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』のニューヨーク公演においてベッシー賞を受賞。08年には、『ピチェ・クランチェンと私』の文化的多様性に対し、ジェローム・ベルとピチェ・クランチェンにルート・マルグリット・プリンセス賞が贈られた。

ジェローム・ベル作品 日本での過去の上演

<舞台上演>

2000年 『シャートロジー』(1997) 京都、横浜(神奈川国際芸術フェスティバル)

2008年 『ピチェ・クランチェンと私』(2005) 横浜トリエンナーレ

2010年 アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケル+ジェローム・ベル+アンサンブル・イクトゥス

『3Abschied ドライアップシート(3つの別れ)』(2010)

愛知(あいちトリエンナーレ)、静岡、埼玉(彩の国さいたま芸術劇場)

<映像上映>

2008年 『ヴェロニク・ドワノー』(2004)

彩の国さいたま芸術劇場「videodance2008」にて上映

ジェローム・ベル

『ザ・ショー・マスト・ゴー・オン』 (The Show Must Go On)

2011年11月12日(土)・11月13日(日)

◆演出・構成 ジェローム・ベル

◆出演 日本版キャスト26名

東丸、足立智美、五十嵐萌、今井尋也、太田ゆかり、岡田智代、川村知也、佐々木香弥、篠田千明、篠村博昭、タケヤアケミ、田代絵麻、鄭順栄、富田大介、直江早苗、長坂美智子、長谷川寧、林亮佑、藤沢紀子、藤田一樹、前澤香苗、ますだいっこう、松澤輝朝、マルタン・ジャン-フィリップ、山口恵理香、リー・アルド

◆演出助手 エド・ディク・ディナ、ネヴェス・エンリック

◆主催 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団/フェスティバル/トーキョー

◆協力 東京・横浜日仏学院

◆後援 在日フランス大使館

◆会場 彩の国さいたま芸術劇場 大ホール[googlemaps:埼玉県さいたま市中央区上峰3-15-1]

◆時間 各日開演16:00(上演時間約90分、途中休憩なし)

※12日(土)公演終了後、ジェローム・ベルによるアフタートークあり

◆料金 全席指定

【一般】前売3,000円/当日3,500円/学生(前売・当日とも)2,500円

【メンバーズ】前売2,700円/当日3,200円

※その他、詳細は彩の国さいたま芸術劇場公式サイトをご覧下さい。

[youtube:glEhTggA0qY]

]]>