水戸部功デザイン事務所にて、水戸部功氏

現在全国順次公開中の装幀者・菊地信義を追ったドキュメンタリー映画『つつんで、ひらいて』が2月7日(金)よりアップリンク吉祥寺で上映される。上映にあたり、webDICE編集部では出演する装幀家の水戸部功氏に話を聞いた。

累計発行部数60万部以上のベストセラーとなったマイケル・サンデル著『これからの正義の話をしよう』など、タイポグラフィをメインにしたミニマルなスタイルで装幀シーンに新たな潮流を生んだ水戸部氏。広瀬奈々子監督は3年間にわたる撮影のなかで、24歳の時から15年以上師事している水戸部氏と菊地氏の関係も描きだしている。今回のインタビューでは水戸部氏に、デジタル世代から見た「装幀者・菊地信義」の魅力について、そして自身の考える装幀の役割について語ってもらった。

菊地さんの考え方や哲学の部分に惹かれた

──水戸部さんは菊地さんのアシスタントをしていたわけではなく、志願して外弟子になったそうですね。今回のお話は、デジタル的デザインから見た菊地さんの素晴らしさを聞きたいと思いました。映画の中で、菊地さんがスタッフの神保博美さんに「文字の間を1ミリツメて」と指示していて、1ミリって甘いなと思ったんです。映画の仕事だと、映画は1秒24コマなので、「1フレームツメて」と編集の現場では言いますが、1秒は大雑把すぎる。菊地さんにとっての1ミリってなにか、と考えていたんです。ピクセル単位でもっと細かいツメはできるのに、ほんとうの1ミリではなく、神保さんに「もうちょっとツメて」という形容詞なんだろうと思ったんです。

水戸部功(以下、水戸部):そうですね。

──いま菊地さんは鎌倉に住んでいらして、水戸部さんが入稿データを作られているそうですが、どうやって菊地さんはこの時代にデザインをして、それをデジタル化していっているのかを聞きたいと思いました。映画のなかで菊地さんはスケッチをしていますが、デザイナーの仕事としてはその後どうするのですか?

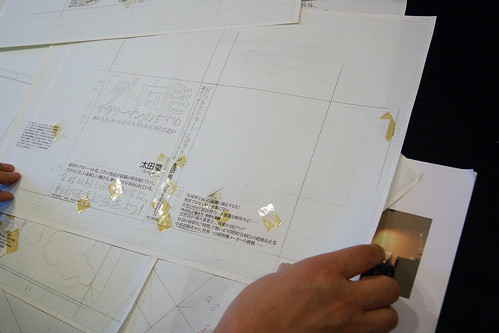

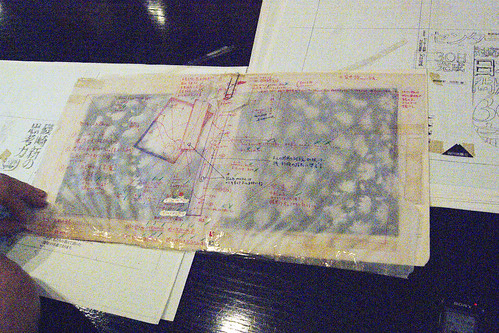

水戸部:これは僕との仕事ではなく、神保さんとの仕事の際の、いわゆる菊地さんの設計図です。一方で、写植はすでに発注していて、書体とQ数を指定して、印画紙の状態でもらいます。「ツメツメ」とか「ツメ」といった言語で発注すると、組み上がった状態でくるようです。どの程度ツメるか、菊地さんのクセまで把握した写植屋さんとの連携も重要な点かと思います。

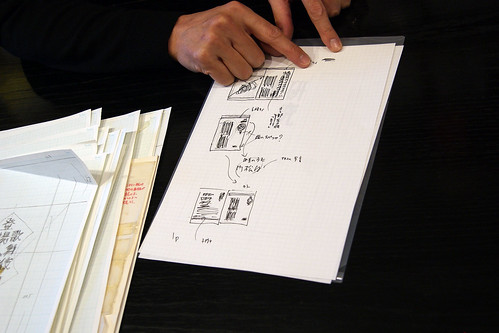

僕との仕事のときは、もっとざっくりしたスケッチしかこないです。メモ帳にチャチャっと書いたものとか。

▲菊地信義氏による指示書

▲菊地信義氏による指示書

──神保さんは、ソフトはなにを使われていたのですか?

水戸部:IllustratorとPhotoshopだと思います。

──本文のページをレイアウトすることはないのですか?

水戸部:そこまではやられていなかったと思います。主に外側です。本文のフォーマットは作られるときもあります。

──ブックデザインといっても、表紙まわりだけということですね。

水戸部:「花笑」や「東京人」という雑誌では全部組んでいるものもあります。全ページに渡って、装幀に見られるいわゆる菊地デザインが展開されていますので見ればすぐに分かると思います。こういった設計図をもとに版下を作られるんですけれど、神保さんの方で写植を切り貼りして、最後に菊地さんが指定を書き込んで入稿するという流れで、写植でやっていた頃のデザイン事務所ではみなさんされていた作業かと思います。

──水戸部さんはこのプロセスはやられたことは?

水戸部:僕は写植での入稿は一切ないです。僕が大学を卒業したのが2002年で、そのときにはMacがスケルトンのG3で、あれが出たのが98年なんです。そこから始まっているので。

▲菊地信義氏による指示書

水戸部:今は菊地さんからの指示は、この程度のスケッチです。書体はなにというのを指定して、後は細かいところは任せる、という感じです。僕に対してはまずはやってみろという感じ。で、出来上がったものに対して「もっとこうしたほうがいい」ということをおっしゃっていただく。

──そうすると、装幀のクレジットはどうなるのですか?

水戸部:ケースバイケースで、仕事を引き受ける段階で水戸部も手伝わせるということを編集の方に伝えたものに限って、僕のクレジットも入っています。最近は多くなってきました。

ちなみに、菊地さんはブックデザインという言葉を使わないんです。あくまで「装幀」。ブックデザインというと全てになるし、そこまでは自分はやっていないということで。

映画『つつんで、ひらいて』©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

菊地さんの装幀は彫刻に近い

──写植でのデザインを経験されていない水戸部さんからみて、菊地さんのデザインのどこに興味を持ったのでしょうか?

水戸部:表面的なデザインや出来上がったもの、というよりは考え方や哲学の部分です。もちろんものもいいんですけれど。

──菊地さんのデザインの見える部分のどこに魅力があるのでしょうか?

水戸部:菊地さんはメタ的な装幀がすごく多いと思っているんです。いわゆる「グラフィックデザイン」をしない。だけども、商品として成立しながらも、コンセプチュアルな装幀ができている、というのは菊地さんのひとつの特徴だと思います。アプローチの仕方、グラフィックデザインじゃないんですよね、菊地さんの装幀って。

▲『相対幻論』著:吉本隆明、栗本慎一郎 『重層的な非決定へ』著:吉本隆明 『幻視と造形』著:粟津則雄

──確かに『相対幻論』の表紙はデータですよね。図書館のカードのようですよね。

水戸部:皮肉であると菊地さんはおっしゃっていました。こういうラジカルなことを、コンセプトとして取り込む。こういうことをやりながら、芸術性の高さがある。このあたりの仕事の切り込み方、変な言い方ですが、脱構築のスイッチを入れた感じ。

──「吉本隆明」「2,200円」と値段がタイトルより先に入っている。これはコンセプチュアルな意図が分かるんです。「知を2,200円で買える」という皮肉であり、資本主義的な貨幣価値にこの本を変えているというメッセージは分かります。『幻視と造形』はどう読めばいいのですか?

水戸部:紙と印刷と加工とを組み合わせて、これもグラフィックデザインではないと思っているんですけれど……。紙の選定と、カバーを折り込んだり、すごく素朴なんだけれども、細部にまで神経が行き届いていて、グラフィカルに派手にすることではない、モノとして別の高みに到達しているなと。ミニマリズムというのか。本の原型だと思っているところもあって。

──普通の帯だとここで断ち切っていますが、折り込んでいますね。

水戸部:これはダブルカバーといいます。

──これも出版社と予算的なことをせめぎ合わなければいけないですよね。

水戸部:それはもちろんそうで、でもまだこの頃はお金をかけられる時代ではあったと思います。

──これはグラフィックデザインではないというのは、本の装幀を、いまで言えばモニターで行うデザインの画面だけじゃなく、紙の手触りから、ダブルカバーから、考えた。しかもこの盛り上がるインクも考えてやっている。いわゆる平面的なグラフィックデザインではないということですか。

水戸部:彫刻に近いような気がします。削り出したままの姿というか。他の仕事にも感じるんです。言葉を削り出したままの、裸の状態の言葉のまま、それ以上のことはしない、というのが、菊地さん以外にしようとしてる人がいなかったと思います。師匠を選ぶといったら大変失礼ですけれど、誰かに教わりたいと思ったとき、戸田ツトムさんや鈴木成一さん、祖父江慎さんが勢いのあるときで憧れでしたが、イラストレーションや図版、罫線などを多用して、みなさんグラフィックデザインなんです。表層的に真似てもそれ以上にはなれないと思ったのと、もっと本質的なものを求めていた。

あと、高松次郎さんが大好きなんですよ。「この七つの文字」という作品があるじゃないですか、あのメタ的な構造が、本の世界ならできるんじゃないかなと思ったんです。タイトルだけをのせながら、ただ、そこにコンセプトを全部積められる。菊地さんのデザインにはそういうにおいがするんです。

映画『つつんで、ひらいて』©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

──デジタルの時代に制作されていて、菊地さんの昔の写植の時代は手でデザインしている。でもいまの学生からプロのデザイナーまで、このプロセスは経ないですよね?いきなりモニターでデザインを行う。

水戸部:そうですね、映画の中でも言っていたと思いますけれど、僕も同じで、モニターの中でスケッチする感覚で、そのほうが早いから、と思っています。もちろん、アイデアスケッチくらいは描くんですけれど。タイポグラフィって即興で、反射的にどんどん上書きして良いものにしていくというか。

──写植の時代は写植屋さんに発注して上がってきてハサミで切って貼って、でもちょっと違うと思っても簡単には直せない。

水戸部:菊地さんはそれをやらないために神保さんにぜんぶ任せていたようです。それを自分でやると終わらなくなるから。フィニッシュワークはやらないっていうふうに自己規定して、あれだけの仕事の数をこなしたらしいんです。仕事をまわすための手段ですね。版下のプロである神保さんとの協働なくしては考えられない。

──それは、パソコンが使えなくても、神保さんをオペレーターとして使えばいいけどそうではない。映画の編集やカラーコレクションというのも、監督や撮影監督がやるのではなく、スタジオにはオペレーターがいるんです。同じように、菊地さんが後ろで「ちょっと右にツメてみて」といった指示をする、というやり方ではないですよね。なぜ神保さんのモニターを横で見て指示しないんだろう?フィニッシュワークを自分が責任を持って行うということになると思うけれども。

水戸部:そこは信頼しているからだと思います。僕の勝手な予想では、神保さんの美学みたいなものもやっぱり入っていると思うんです。あの方がやるから、ものすごくきれいに整っている気がしていて、神保さんの女性としての感性は菊地さんのデザインにどこか入っていると思うんです。

──女性の感性とはなんですか?

水戸部:色気、官能性みたいなものが菊地さんのデザインにありますよね。それって菊地さんひとりの手仕事からあれだけのものが出るのかと。これ、菊地さんに聞かれたらまずいのかな(笑)。あのお二人の仕事だからというのが、僕はどこか入っていると思うんです。

──官能性というのは、ふたりの共同作業のハーモニーが、ということですか?

水戸部:神保さんの美意識、なのかな。ものすごい几帳面な方で、データもぜんぶとってあるんですよ。入稿データだけじゃなくて、講談社の文芸文庫は1988年に始まって菊地さんがずっとやっていらっしゃるんですが、どの作家にどの色を使って、どの書体を使ったかというのをデータをぜんぶファイリングしてあるんですね、手書きで。菊地さんとの仕事で、そういった美意識もこのなかに生きていると思われるところがあります。

──最近の菊地さんは、神保さんがいらっしゃらなくて、水戸部さんとやられていて、客観的な目でみたときに違いを感じますか?

水戸部:もちろんその美意識は僕によって損なわれるというのは間違いなく避けなければいけないのと、写植からパソコンでの作業に移ったわけですが、どうしても書体の問題があります。菊地さんがよく使われていたYSEMという太い明朝体やMM-OKLという細い明朝体、ゴシックも写植のものがやっぱり菊地さんのデザインを支えていた部分は大きいと思うんです。でも、ほんとに写植屋さんが減っていってしまったなか、あのスピード感でやるのは無理だから、デジタルフォントでやっていかざるを得ない。ヒラギノやリュウミンを使う。そこでの菊地さんの仕事は、80年代の仕事に比べると大きく違ってきているのは、誰が見てもわかるかと思います。そのクオリティといったら失礼ですけれど、多少補える部分はあるのではないかと思っています。

──なるほど。神保さんは写植の時代からのアシスタントだったのですね。

水戸部:そこからパソコンを覚えていったので、おそらくかなり勉強されて、完璧なデータを作る人になったという。

──写植時代のフォントに、水戸部さんはどのようにアプローチしていったのですか?

水戸部:実際に写植で印画紙で出てくるようなことはしないんですけれど、写植文字をアウトライン化サービスしているところもあるんですが、写植の清刷りや過去の印刷物から。

映画『つつんで、ひらいて』©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

──そもそも、写植時代のフォントがすべてデジタル化されているわけではないのですね。

水戸部:最近復刻されてきていますが、そのままの形ではなかったりします。これまでの仕事で自分でデータ化して使用してきているので、蓄積はあるんです。手持ちにある。それを使ってできるだろうと思っています。

──それは、今若い人がやろうとしても、DTPのフォントのなかから選ばなければいけないけれど、水戸部さんはその蓄積があるところが強みだと。

水戸部:かつての菊地さんのデザインを蘇らせることもできる、癖も分かるし。でもそれは菊地さんは嫌がると思うんです、逆に。菊地さんは次に行きたいのに、そんな昔のやつを引っ張ってこなくていい、とおっしゃる。これも菊地さんのすごいところで、その時代のスピード感に合わせるんです。いろんな人に負担をかけたくないんです。無理に写植でやらなきゃいけない、というのはない。未だに写植でしかやらない方もいますが、そういうことじゃないんだと。時代の要請に従う、それでずっとやってきた方なので、その辺りの変なこだわりはないです。

──さっき水戸部さんは、ヒラギノをそのまま使ったかどうかは別にして、選択肢が狭まるなかでの装幀は、クオリティといったら失礼だけどちょっと違ってきたとおっしゃいましたが、それについては菊地さん本人は容認しているんですよね。

水戸部:容認というか、今できることをやろう、という感覚なんでしょう。そこじゃない、とも言いたいのかな。そこじゃない、というのは、書体どうこうじゃないんだ……いやでも、書体どうこうでもあるんだけどな……。もちろん菊地さんのなかでも、デジタルフォントのなかでこれはいい、これはだめ、というので使い分けています。

──例えば、どれが嫌いなんですか?

水戸部:ヒラギノとリュウミン、あと最近は筑紫明朝はよく使うようになっています。選択肢としてはそのあたりで、あとはほとんど使わないですね。だいたい、これはきれいだから使う、という話になります。

──映画のなかでは、水戸部さんの作品がわりとゴシックの例として映っていて、菊地さんは明朝の例が多かったように思います。でも『文芸文庫』は混在していますよね。

▲『不死のワンダーランド』著:西谷 修

水戸部:この『不死のワンダーランド』も、石井ゴシックというのを使ってるんですけれど、さすがなんですよ。今回から文芸文庫を手伝わせていただいて、「お前さんのゴシックで」と仰られた。だけどやっぱりデジタルフォントと合わない気がするんだよなぁ。石井ゴシックはデジタルフォントにはないんです。僕は一応アウトラインデータを持っているので、菊地さんの仕事のときはこっそり石井ゴシックを使うようにしていますが、今回はモリサワの中ゴと太ゴを使いました。

▲講談社文芸文庫『オールド・ファッション 普通の会話』著:江藤淳、蓮實重彦 『深淵と浮遊 現代作家自己ベストセレクション』著:伊藤比呂美、小川洋子、多和田葉子、筒井康隆、古井由吉、穂村弘、堀江敏幸、町田康、山田詠美 編:高原英理

でも、僕もノスタルジーというか、この70年代、80年代のデザインに対する憧れもあるのでこの書体を使いたいとなるわけです。確かに菊地さんからしたらなんでもないことなのかもしれないですね、この書体。ちなみに、今回の映画の『つつんで、ひらいて』のタイトルの書体は写植文字なんです。菊地さんの指定で、MM-OKLという書体を使っています。

だからほんとうは写植を使いたいんだけれど、全部に使うのはやっぱりいろんなところに負担がかかるからやらない、ということなのかなと。

──タイトルくらいの文字数ならアウトライン化されたベクターで作れるけれど、本文組はできない、ということですね。菊地さんご本人にはきっとノスタルジーという概念はないじゃないですか。日々仕事をやっていくということで。水戸部さんはデジタルでページを作り装幀する人ではなく菊地さんに惹かれたわけでしょう。そこがずっとノスタルジーとして刷り込まれているのでしょうか?

水戸部:それはやっぱりあると思います。見るだけでいまだにワクワクしちゃいますから。

──菊地さんは装幀する本を読んでいるのでしょうか。水戸部さんは読みますか?

水戸部:小説は読みますけれど、ほかのものに関しては、内容が分かれば、それ以上は読まないです。でもそれはみなさんそうだと思います。理解できるまでは読まざるをえないですよね。そういう意味では、菊地さんは異常に読みますね。びっくりするくらい。編集者以上の言葉で、編集者と本の内容について会話できる。そこが菊地さんの強みですね。努力の賜物なのか、持って生まれたものなのか、最初からそれができているみたいです。

映画『つつんで、ひらいて』©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

写植もパソコンもやっていることは変わりない

──最近菊地さんとやられたお仕事は?

水戸部:『文芸文庫』で、手探り状態です。菊地さんの考えとしては、徐々に僕の入り込む余地を広げたいというお考えがあるようなんですけれど、とにかく今は神保さんから引き継いだものを過不足なくやる、スムーズにこなすことで精一杯かもしれない(苦笑)。『文芸文庫』に関してはこれまでの30年、40年の流れを、もちろんリニューアルしているわけではないので、ただ座組が神保さんから僕に変わったというだけで、そこでなにかが大きく変わるということは……菊地さんはもっとしたいのかもしれないんですけれど、まだ僕の力不足としか言いようがなく、申し訳ないです。

──菊地さんが作ったフォーマットということですよね。

水戸部:そうです、ベースとなるのはグラデーションで、タイトルの文字をどう置くか。これに関しては、いわゆる菊地さんからスケッチがきて、僕がデータを構築する。一緒にやる仕事は、基本この形だと思いますが、菊地さんが僕とやることの意味がどこかで出せたらと思っています。

この先どうなるのか、ふたりで組んでこの先どうなるのか、正直ふたりにも分かっていないですよ。それこそ仕上がりがすごいものになるかどうかは、自分ひとりで仕事をやっていても分からないので。人それぞれ感じることですし。それはシビアに判断していただいて。

何度か菊地さんにも聞いたことがありますが、ほんとうにどんな仕事も等価なんです。ちゃんと注文に応えているだけであると。今回の映画のポスターやプレスシート、それからこの神奈川県近代文学館で開催された『菊地信義とある「著者11人の文」集』は5年前の展覧会用の作品ですが、もしかしたら共同の作業としていちばんバランスよく作った仕事かもしれないです。

▲菊地信義とある「著者11人の文」集

▲映画『つつんで、ひらいて』ポスター

▲『途派文芸集第一巻』著:田丸雅智、佐藤文香、島田潤一郎、荻野直人、三川祐、苅谷崇之、山本和之

基準を引き込みたい

──映画の最後に水戸部さん自身のブックデザインも映りますが、菊地さんが水戸部さんを意識していますよね。

水戸部:いやいや、もともと僕が菊地さんの作品に影響されてやっているので、僕がやってることなんて菊地さんの手の内でしかない。で、逆に水戸部に影響を受けて、というのはおかしいじゃないですか。 菊地さんはたぶん僕の仕事の出どころがなにか、というのはすぐ分かります。ほんとうによく見ている方なので、菊地さんの仕事だけではなくて、誰の仕事に影響されてやっているのか、ばれていますね。

今回の映画に伴って、菊地さんのことについて話すことも多くなりましたけど、僕と同じくらいの世代の人からすると、自明のものとして菊地信義があった。装幀といえば菊地信義と。なぜ菊地さんの弟子に?とか、菊地さんのどこに惹かれたんですか?とかよく聞かれてまして、うまく説明できてなかったわけですが、今回の映画がきっかけで菊地さんも表に出るようになって、トークイベントとかもよくやられるようになったので、僕自身、より知ることができましたし、周りの人にも伝わったような気がします。 トークイベントなどお越しいただいた方ならお分りいただけたと思うのですが、できあがったもの以上に、あの人の魅力なんですよ。ご本人の、言葉ですね。

映画『つつんで、ひらいて』©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

──菊地さんの言葉を知らない人でも、装幀として自立してないといけないんじゃないですか。

水戸部:同業者については、『装幀談義』をはじめとして著書も何冊もありますので、読んでなきゃ勉強不足でしかないと思いますが、それと実際の仕事にどれだけ影響するかは別な話かと思います。

──では、ご自身の装幀したものは「自分の言葉を知らなきゃダメだ」とは言わずに、デザインで勝負する?

水戸部:そうです、むしろ僕は菊地さんほどの言葉を持ち合わせていないので、できたものだけで勝負しないといけないです。

──菊地さんが今も写植でやっている、ということにびっくりしました。しかもひとりで完結しないで、マックのオペレーターがいないと成り立たない。しかもモニターを一緒に見ているんじゃないんだと。手触りはないけれど、グラフィックは見られるのに。モニターは見てないですよね。

水戸部:いちばん多いときで年間900冊です。1日3冊仕上げなければいけないなかで、ずっとモニターを見て指定するなら自分でやったほうが早いと思うし、渡して次の作業に入る、ということだと思います。

──一方で仕事をこなす、というベクトルがあるわけですね。

水戸部:そこはすごく大きいと思います。それがいままで仕事が続いている秘訣だと思います。

広瀬奈々子(以下、広瀬):ディスプレイを見てるより、紙を触っている方が好きなんだと思います。

水戸部:そうですね。自分の領域じゃないというをはっきり区切っているんだと思います。そういう意味でグラフィックデザイナーではなく、装幀者ということなんだと思います。

広瀬:私も菊地さんの言葉から入ったので、装幀した作品というよりも、菊地さんが書かれた本に感銘を受けて考え方がかっこいいなと思って入ったので、装幀者とする菊地信義ってどんななのかというのを撮りたかったんです。装幀者というよりも、人間を見つめたかったのがそもそものスタートなんです。だから、その説明を前提として省いているかもしれないです。映画のなかでも相対的には語ったつもりではあったんですけれど。

──『アイデア』(387号)で当時の工作舎と杉浦康平さんについて書かれていましたが、戸田さんはコンピューターでしかできないデザインなのでしょうか?

水戸部:もちろん写植からやられている方なので、そちらも大変なプロフェッショナルですが、コンピューターへの移行は真っ先にされた方です。

──あの図版と罫線とテキストが混在しているデザインというのは僕も惹かれました。でも、水戸部さんは大学からDTPの時代だから、彫刻的なものに惹かれたということなのでしょうか?

水戸部:本って、ある一方で、デザインなんてなくてもいいという人もいるじゃないですか。読めればいいし、それこそ文庫や新書の形ってグーテンベルグ以降、本が出来上がっていったなかでの究極の姿ではありますよね。そこにいくのも分かりますし、でもそのなかで、作家性がないほうがいいという風潮もあるけど、僕は作家性が必要だと思っていて。装幀って、本に作家性をのせて自分が作ったものが全国の書店に出回るというのはすごいことだなと思ったんです。その影響力とか。そこに菊地信義的、高松次郎的芸術性みたいのを「企み」としてのせたい。

──僕は、工作舎の雑誌『遊』とかはテキストの意味と、図表、罫線が等価で、衝撃的だった。テキストの意味性と図の持つ情報が一体化していることをDTPでコントロールできるんだ、と革命的な感じがしたんです。ただ一方で、ものとして、彫刻を彫るように本を装幀する、というコンセプトは対にあるものとしてはすごく分かります。1日3冊仕上げているスピードと、出版社、編集者、書店、読者という流れのなかでの装幀という仕事のスピードがすごいなと思いました。

水戸部:菊地さんは詩集では文芸書よりストイックな装幀をしていますから、そうしたストイックな装幀だけやっている人でもおかしくないんです。だけどもそれだけじゃないのが装幀者なんでしょうね。懐がすごく深い。この『夢の佐比』のようなオブジェ性の高いものを作る、そういう美学を持ち合わせている人が280万部発行の『サラダ記念日』や344万部発行の『蒼い時』みたいな売れる本を作るという面白さがあるんです。

▲『夢の佐比』著:入沢康夫

──映画のなかで「僕のデザインを死装束っておっしゃった」という言葉があったのですが、あれは広瀬監督からの質問に対しての回答だったのでしょうか?

広瀬:あれは水戸部さんのお仕事をしているところで休憩しているときに、ふと雑談に入ったんです。そのときに菊地さんに対する思いをこぼしはじめたので、とっさに回したんです。

水戸部:死装束って、僕にとって褒め言葉、これ以上ないくらい嬉しかったんです。今、イラストレーション主流の装幀、いわゆるなにか絵があって、そうじゃなきゃいけないというような今の装幀シーンも、もとを辿れば菊地さんが作ったんです。というのは、当時はまだ、イラストレーターという職業も、和田誠さんなどはいらっしゃいましたが、今みたいに雑誌にかならず挿絵があったわけでもなく、装画といえばまだ日本画や写真という時代で、本の装幀にイラストを持ち込んだのが菊地さんだと思っているんです。山本容子さんの版画を使ったのが菊地さんが最初、というのもあるのですが、そこから軽いタッチの本が増えてきているんです。その流れがあって、菊地さんのいわゆる純文学系の装幀、文芸シーンからエンターテインメント性のある軽いタッチの小説が売れるようになってきて、装幀もそれが求められるようになるので、そこで現れたのが鈴木成一さんや祖父江慎さんなどで、イラストを駆使した文芸書、漫画などを中心に大活躍されていく。

▲『ジェシーの背骨』著:山田詠美

僕がこの世界に入ったときは、鈴木成一さんが出版界の基準になっていたんです。僕に仕事を依頼してくれた人たちって、普段は鈴木成一さんとよく仕事をされていて、鈴木さんに持っていけないものが僕に来ていたんです。それこそ、「水戸部じゃだめだ」って途中で打ち切って鈴木さんに持っていく、とかありましたし。すごく悔しい思い、何度かありました。生きるには仕事をとらないといけないし、でも同じことをやっても真似にしかならない。イラストを使うとなると、鈴木さんが作ったものから逃れられない。

鈴木さんも影響を受けたという『ジェシーの背骨』。菊地さんの装幀です。イラストの使い方の今っぽさがここに現れています。この自由さ、軽やかさ、文字の置き方にしても。そういった流れがあるなかで、僕は一生懸命その流れを断ち切りたい、先ほどの悔しい思いもあって、イラストを使わずにタイポグラフィを中心とした装幀でいくと。なんとか基準をこちら側へ引き込みたいんです。鈴木さんを討ちにいくというと大袈裟ですが、それが結局、こういったものの流れに死装束をかけていく作業である、と菊地さんはおっしゃられたんです。鈴木さんの原点に『ジェシーの背骨』があるとすると、ひとつの大きな幹として菊地さんがいて、またこの頃芥川賞受賞作なども軒並み菊地さんの仕事になりますので、純文学、詩集や人文書も席巻していく。同じ時代に全部やっているんです。全部菊地さんの大きな太い幹があって、伸ばした枝のなかでそれぞれがやっている、という感覚。僕らは枝葉でしかないんです。

──工作舎的な幹は育たなかったのでしょうか?

水戸部:文芸シーンということで言いますと、育たなかったです。デザインの良し悪しではなく、むしろ良すぎるくらいなのですが、エンターテイメント性が高く、自身の美学に寄りすぎないことが装幀の仕事においてはちょうどよいのだと思います。だけど僕らの世代はもちろんみんな影響を受けています。そういう意味では、あまりにも大きな幹、根深く存在しています。僕も学生のときは、杉浦康平さんに憧れ、『遊』を模写したり、戸田ツトムさんの作品集を見て天才だと思っていましたから。菊地信義と戸田ツトムのハイブリッドになる、っていうのが目標でした(笑)。

──水戸部さんはなぜ戸田ツトムの要素が抜けていったのでしょうか?

水戸部:抜けていったとも思っていないんです。特に戸田さんの天井桟敷のポスターが大好きで、文字でギュッとツメてゴチャっと組むというのはいまだに意識しますし、血肉になっていると感じています。とはいえ、罫線を使わずに罫線を感じさせることができるだろうという気持ちがあるんです。それはイラストも同じなんです。イラストを使わずに、その世界観を表したい。それができなかったら文芸の装幀はできない、と思っています。

──なぜそんなにミニマルな世界に進むのでしょうか?

水戸部:イラストでもカットでも罫線でも、それを入れることで、なにか言い訳しているような気がするんです。ここなにか足りないから入れましたって。

──出版社から写真を使ってくれと言われた場合は、アプローチが違うのですか?

水戸部:使ってくれと言われたら使いますけれど、使わない方向性があればそっちも考えていいですか、とやります。ありがたいことに今はある程度イラストも写真も使わないでいいから、いわゆる水戸部さんのデザインでやりたいです、という依頼のほうが多いです。

もしイラストなど使う仕事を請けたとして、仕事としてはやりますけれど、楽しいかといったらそれほど楽しめていない。楽しみたいですけれど。自分で作っている気がしないんです。結局、誰かが撮った写真、誰かが書いた絵に文字をのせるだけ、そんなに興味がないんですよ。やっぱりそこがいかんなと思っています。装幀者の職能としては狭めるだけなので。でも、頑張ってやったところで、結果も大してよくないし、誰に見せても「らしくないね」と言われるだけなんです。僕らしくなくても、いい本になってちゃんとそれが読者に届いて売れてくれればそれでよしとするところなんですけれど。

──菊地さんの装幀で写真を使ったものはどうですか?

水戸部:山口百恵の『蒼い時』は写真を使っています。菊地さんはきちっと装幀者としての役割を果たしている人です。無理に自分の美学がこうだということでは仕事はしていない。

▲『蒼い時』著:山口百恵

──最後に、装幀者の役割ってなんでしょうか?

水戸部:うーん、いい本にする、本を売る、たくさんの人にきちんと届く本を、出版社、著者の負担をかけずにこなす。それが装幀者の職能としてはいちばん求められることでしょうね。それで60点という感じかな、あとの40点は作家性だと思います。そこで自分の批評性なり美学なり、それでどれだけのものができるか、でしょうか。

(インタビュー:浅井隆)

水戸部 功 (みとべ・いさお)

1979年生まれ。2002年多摩美術大学卒業。在学中から装幀の仕事をはじめ、現在に至る。2004年造本装幀コンクール展 審査委員奨励賞受賞。2011年第42回講談社出版文化賞ブックデザイン賞受賞。

映画『つつんで、ひらいて』

2月7日(金)~2月13日(木)アップリンク吉祥寺にて公開、

他全国順次公開中

監督・編集・撮影:広瀬奈々子

出演:菊地信義、水戸部功、古井由吉ほか

音楽:biobiopatata

エンディング曲:鈴木常吉

製作:バンダイナムコアーツ、AOI Pro.、マジックアワー、エネット、分福

企画・制作:分福

配給・宣伝:マジックアワー

2019年/日本/カラー/HD/16:9/ステレオ/94分