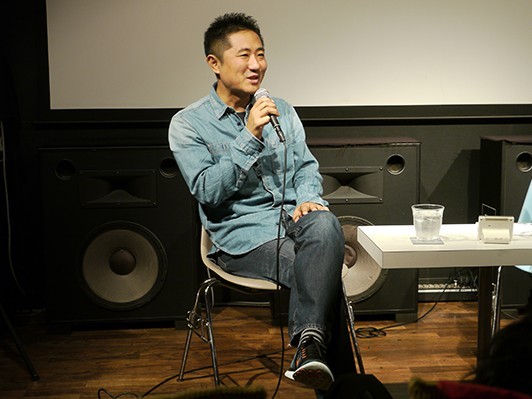

『レストレポ前哨基地』DVD発売記念上映のアフタートークに登壇した映画作家の想田和弘氏。

全米公開時に、その圧倒的にリアルな描写で、アカデミー賞やサンダンス映画祭をはじめ25もの賞に選ばれた戦場ドキュメンタリーの傑作

『レストレポ前哨基地』のDVDが、先月12月2日に発売された。

本作は、地上で最も危険な戦線と呼ばれ、映画『ローン・サバイバー』の舞台にもなったアフガニスタン東部コレンガル渓谷へ、2007年に派兵された米軍小隊を1年間追った記録である。

その本邦初ソフト化を記念し、去る12月10日に渋谷アップリンクにおいて、新作『牡蠣工場』が2月20日に公開される映画作家・想田和弘氏をゲストに迎え、上映後トークが行われた。そのトークの模様を以下に掲載する。

「優れた映画には、あたかも自分がそこにいて体験したかのような臨場感があります」(想田)

━━ 想田監督は、この映画で描かれているアフガニスタンでの対テロ戦争の発端になったアメリカ同時多発テロ事件が起こった当時、ニューヨークにお住まいだったそうですが、どんな体験をされましたか?

僕は1993年からニューヨークに住んでいまして、(2001年の)9.11の時にはTVディレクターの仕事をしていたので事件の取材もしました。ブッシュ大統領が強いリーダー像を作り上げて、仕返しにアフガニスタンへの攻撃を決めたときに、世論調査ではアメリカ人の9割がそれを支持しました。そういう感情は自分もよくわかりました。本当に怖かったし、自分も何かしなきゃならないという気持ちにもなった。炭疽菌事件などもありましたから、街を歩くのも危険を感じたし、地下鉄に乗るのも怖かった。でも、やり返せば暴力の連鎖を生むだけだと思ったので、アフガン攻撃には大反対でした。しかし、周知のとおり報復は始まり、現在のような泥沼の状況になってしまった。最初のボタンをかけ間違えたとつくづく思います。

━━ この映画をご覧になっていかがでしたか?

僕は常々、映画とは疑似体験の装置であると思っています。五感のうち、視覚と聴覚の2つを駆使できて、しかも時間の感覚もあります。われわれの経験を再現する、もっとも直截的なメディアです。だから、優れた映画には、あたかも自分がそこにいて体験したかのような臨場感があります。つまり、作り手の体験を自分が体験してしまう。この映画についても同じことが言えて、自分が米軍の兵士になって戦場に放り込まれたような感覚を味わいました。僕にはこんな危険な場所は撮れません。というか、あんなところに行きたくない(笑)。

━━ 監督のセバスチャン・ユンガーはルポライター、ティム・ヘザリントンは戦場カメラマンが本業です。2人とも映画に関しては素人で、撮影は自分たちでやっていますが、編集は別の人に任せています。同じドキュメンタリー映画作家として、この映画の技術的な面はどう思いましたか?

素人というのは少しびっくりするくらい、よく撮れていると思います。想像するに、ああいう極限の状況でカメラを回すのは、ものすごく大変なんじゃないでしょうか。バッテリーの充電もできないだろうし、機材もたくさん詰めていかなければならないと思います。ソニーのZ1で撮ったらしいですが、あれだけ埃っぽい場所ではすぐにテープのヘッドもダメになってしまうし、いろいろなチャレンジがあったはずです。それらをクリアして、このような長期間の撮影を行うのは、非常に困難なことだと思います。

あとは、アクセス。これはすごいですね。米軍からどのように許可を得たのかについて非常に興味があります。監督インタビューを読むと、米軍の検閲があることを前提にして撮影が決まったようですが、それ以前にここまでアクセスできるのはすごいです。

ただ、米軍の兵士と近くなりすぎている気はします。隔絶された世界で一緒に生活して、しかも生死を共にするので、仕方ないかもしれませんが。兵士同士が家族のようになってしまうのと同様に、撮る側と撮られる側も近くなってしまうのでしょう。『アルマジロ』(アフガニスタンの国際平和活動に参加したデンマーク軍に密着した2010年制作の映画)という戦場ドキュメンタリーも、同じくアフガンが舞台でしたね。あの映画の方が、撮り手と兵士たちの間にもっと距離があって緊張関係を感じました。

映画『レストレポ前哨基地』より ©GOLDCREST FILMS, OUTPOST FILMS.

━━ 監督としては、アメリカで戦争の是非を問う議論がされる際に、常に兵士たちは蚊帳の外に置かれているので、この映画で観客に兵士たちの戦場での日々を疑似体験してもらった上で、戦争について考えてほしいという意図があったそうです。そのため、米軍兵だけにフォーカスしていて、指揮官も出てこなければ、地元民やタリバン側の視点も出てきませんが、そのことに違和感を覚える人も観客の中にはいるようです。

そのあたりは観る側が補えばいいと思います。米軍の兵士としてテロとの戦いに派遣されるとはどういうことなのかがよく分かる、貴重な記録であり体験ですし、こういう映画の価値はあると思います。時折、兵士たちの尊大さが垣間見えることがありますね。作り手が、そういった部分も含めて兵士たちを描こうとしたのかどうかは分かりませんが、映像は正直なので映ってしまう。たとえば、村の長老たちとの会合で、大尉が「今までのことは水に流そう」みたいなことを悪気もなく言う。観ている側としては「あんたたちの誤爆で、罪もない村人が死んだんじゃないのか?!」と思ってしまいます。あるいは、米兵が牛を殺してしまった時、村人はお金で補償して欲しいと言っているのに「お金は渡せない」と退けたり、「俺たちがいろいろ与えてやる」という態度を感じます。

僕はアメリカに住んでいるので、こういう人たちをよく知っていますが、とても人懐っこくて気のいい兄ちゃんたちなんですね。一人一人と付き合っているとすごく楽しくて、善良な人たちなんですけど。アメリカ人の観客だったら、何も鼻につかず距離感もなく観られるのかもしれない。しかし、米国人でないわれわれ、とくにアジア人が観ると別の見方になる。余計なコメンタリーや演出が無い分、いろんな見方ができる映画になっていると思いました。おそらく監督は兵士たちに対してものすごく親近感があり、彼らのことをとても肯定的に見ている。しかし、それはそこはかとなく感じさせるだけで、プロバガンダ的に観客に叩き込むようにプッシュしてはいない。そこが節度のあるところだと思います。作品を観ている間、観客には疑問の湧く余地がある。監督の心情がどうあれ、出てきた映画には余白があって、いかようにも解釈の仕様がある。僕はこの続編にあたるパート2も拝見しましたが、パート2はパート1と打って変わって、監督の意図がもろに出ていますね。パート1に比べて、こんなに盛り上げる必要はないのでは、というほど音楽もたくさん使っていて。映画の出来としてはパート1の方がいいですね。こんなこと言っちゃだめかな(笑)。

新作『牡蠣工場』について

映画『牡蠣工場』より ©Laboratory X, Inc.

━━ 想田監督の新作『牡蠣工場』(2016年2月20日からシアター・イメージフォーラムほかにて全国順次公開)について伺います。『レストレポ前哨基地』でも、監督が兵士に質問している声が聞こえるシーンがわずかにありますが、『牡蠣工場』はこれまでの想田監督の作品で、もっとも監督自身の話し声が聞こえる映画ですね。その点で想田監督の「観察映画」は、フレデリック・ワイズマンの作品に代表されるようなカメラは被写体に干渉しないキュメンタリーとは異なりますね。

それこそワイズマンに影響を受けて、ダイレクトシネマを作りたいと思ったのが出発点ですから、(第一作目の)『選挙』は、被写体とカメラが隔絶された、神の視点のような観察者を目指して撮りました。でも(第二作目の)『精神』の時に、それができなかったんです。被写体の人たちが、僕にいろいろ話しかけてくる。「僕はここにいないと思って下さい」と頼んでも、聞いてくれないんです(笑)。僕の真似をして「はい、カット!」と言ったりする面白いシーンがたくさん撮れて、編集しながら「こんなに面白いシーンが使えないなんて、自分の方法論とは一体何なんだろう?」と考え直したんです。それで行き着いたのが、自分も含めた世界の観察=参与観察でした。僕が撮っている現実は、カメラがいることに必ず影響を受けているわけですから、その方が実は正直だと思うんです。それ以来、自分を入れることに躊躇しなくなりました。ドキュメンタリーというのは究極的に、撮る人と撮られる人の関係性を映し出すものです。

━━『牡蠣工場』では、あらゆる先進国が直面する高齢化や第一次産業の衰退といった社会問題を、岡山県の港町が縮図的に抱えていることがわかりますが、今作のテーマは以前から温めていたのですか?

この映画の舞台である岡山県の牛窓は妻の母親の出身地で、僕たちは夏休みをよくここで過ごしていたんです。それで漁師さんたちと知り合いになって、彼らの生活を撮らせてもらうことになりました。日本の水産業が後継者不足で衰退していることに前から何となく関心がありましたし、漁師さんたちの暮らしを観察すると何か見えてくるのではないかと考えました。最初は、船で魚を獲る普通の漁師さんを撮ることになるだろうと思っていましたが、たまたま案内してもらった仕事場が牡蠣の殻を剥くための工場だったんです。予告編を観ただけだと、僕が社会問題への関心からこの映画を作ったように思われるかもしれませんが、牡蠣工場にカメラを向けていたら結果的に「外国人労働者」といった、グローバルなイシューが出てきました。狙ったわけではなく、僕が撮っている時に偶然そういう状況があったんです。

━━『レストレポ前哨基地』の監督二人は、最初から映画にしようと決めて小隊に密着していましたが、想田監督の場合は、どんなテーマになるか分からない状態で撮り始めるということですか。

そうですね。もちろん映画にするつもりはあります。でも、最初からゴールがあるわけじゃない。事前にリサーチや打ち合わせをしないことをポリシーにしているので、とにかく先入観を持たずに、目の前にある世界をよく見て、よく聞いて撮ることを心がけています。

会場からの質問

━━ さきほど想田監督が言っていた「ボタンのかけちがい」が、先日のフランスのテロ(2015年11月4日にパリで起こった同時多発テロ事件)にもつながっています。今後われわれは、世界の混沌とした状況と、どう冷静に向き合っていけばいいとお考えですか。

なぜ僕が好んでアメリカに住むようになったかというと、みんながバラバラで、人それぞれの価値観が尊重されて、自由に伸び伸びと暮らせるような社会だったからです。だけど、9.11の時は一夜にしてアメリカが一致団結しちゃったんですよね。当時、僕はNHKの番組を作っていましたが、「悲しみを乗り越えて一致団結するニューヨーカーの姿を撮れ」という指令が出ました。テレビのドキュメンタリーは大抵、先にテーマがあるんです。少なくとも僕がいた現場ではそうでした。

でも、実際に現場に行ってみると、違う現実もたくさんある。たとえば僕が目にしたのは、まだ噴煙を上げる世界貿易センタービルの前で、観光客がピースサインをして写真を撮っていたり、土産物屋が出ていたりする光景でした。あるいは、星条旗がものすごいヒット商品に化けていたので、問屋街に行くと在庫を確保するための喧嘩が起きている。そういう映像を撮ったら、全部ボツになった。「悲しみを乗り越えて一致団結するニューヨーカー」というテーマに合わないからです。アメリカのテレビも日本のテレビも、画一化されたイメージを求めていましたが、僕はそれは危険だと思った。なぜなら、悲しみは怒りに変わり、怒りは報復になるからです。そして、まさにそのとおりになった。しかし、当時、そういった考えは本当に言いにくかった。口に出すと、テロリストを擁護していると思われる恐怖があった。だから、マイノリティほどこぞって星条旗を掲げていました。

僕は大リーグが好きでよく球場に観に行くのですが、7回表が終わると「私を野球場に連れてって」という曲を皆で歌う慣習があります。けれど9.11の後、それがアメリカの第2の国歌といわれる「ゴッド・ブレス・アメリカ」に替わった。僕は起立するのが嫌で座っていましたが、周りが全員起立して斉唱している中、一人で座っているのは恐怖でした。そのくらい、当時のアメリカは一色になっていた。でも、人間ってそういうものなんです。自分の国がやられたときに冷静でいるのは、ものすごく大変で不可能に近い。そのことを9.11が起こった時に、アメリカで痛切に実感しました。フランスもそうなったでしょう。この間の選挙(12月6日に行われた第1回目地域圏議会選挙)で、極右政党の国民戦線が首位に立つ事態になったわけです。

これから日本でいわゆる「テロ」と呼ばれる事件が起きる可能性は高いと思います。その時に、日本人が冷静でいられるのか、疑問を抱かずにはいられません。それを今、とても危惧しています。たとえば現政権は、もし日本で「テロ」が起きたら、いろいろな法案や憲法の条項を通してしまうんじゃないでしょうか。あるいは、自衛隊をテロリスト掃討作戦に参加させようとするかもしれません。でも、それに対して反対意見を言うことは非常に勇気のいることになる。だって、イスラム国による後藤健二さんと湯川遥菜さんの誘拐事件の時ですら、「今は非常時だから政権批判はやめろ」という言説が拡がりましたよね。僕はあれがすごく怖かったので、言論の自由を守るための署名運動をしました。もし、日本で何百人もの犠牲者が出るようなテロが起こったら、一体どうなってしまうでしょうか。

そうした事態に備える意味でも、今のうちから国内の「テロ」が起きた時のことを想像しておくべきだと思うんです。そして、やられてもやり返さないという覚悟を固めるべきでしょう。アメリカやフランスのパターンを見ても明らかなように、実際に起きてしまってからでは、冷静な議論はできないからです。人間は、やられたらやり返したくなる動物なんです。

━━ そういった人間が本来的に備えている性質を、どのように対処するべきだと思いますか?

私たちは「人間は理性で行動する」と、どこか自らを理想化していて、頭に血がのぼっている時にも合理的な判断を下していると誤認する。しかし、基本的には人間も動物であることを忘れてはならないと思います。怒りに任せて暴力的にもなりうる生き物であると肝に銘じておく。それこそ、「観察」は有効な手段になると思います。自分を実験台に「怒った時に何をするか」を観察して、自分の暴力性に自覚的になる。自覚すれば、歯止めをかけられる可能性もあります。

━━ 9.11以降、アメリカは愛国一色になったとお話しされていましたが、近年のアメリカの映画やドラマ、たとえば映画だと『アメリカン・スナイパー』や『ドローン・オブ・ウォー』、ドラマだと『HOMELAND』などを観ていると、アメリカのエンタテインメント業界は「テロとの戦い」に多少なりとも反省を持ち、あるいは大きなクエスチョンマークを付しているように思えますが、それはアメリカに住んでいて感じられますか?

もちろん一部には感じます。そういう作品は早い時期から出てきていて、たとえば2004年には『チーム★アメリカ/ワールドポリス』という、「テロとの戦い」をおちょくったおバカ映画の傑作がありました。ああいう作品がポピュラー・カルチャーに現れるところが、アメリカの懐の深さでしょう。ただ、そういった認識が主流かというと、そうではないと思います。

想田和弘(そうだ・かずひろ)

映画作家。栃木県足利市生まれ。東大文学部、SVA映画学科卒。93年からニューヨーク在住。主な映画作品に『選挙』(07年)、『精神』(08年)、『Peace』(10年)、『演劇1』『演劇2』(12年)、『選挙2』(13年)、『牡蠣工場』(15年)。国際映画祭での受賞多数。著書に『精神病とモザイク』(中央法規)、『なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか』(講談社現代新書)『演劇vs映画 ドキュメンタリーは「虚構」を映せるか』(岩波書店)、『日本人は民主主義を捨てたがっているのか』(岩波ブックレット)、『熱狂なきファシズム』(河出書房新社)、『カメラを持て、町へ出よう』(集英社インターナショナル)、『観察する男 映画を一本撮るときに、監督が考えること』(ミシマ社)。

公式サイト www.laboratoryx.us/sodaofficial

公式ツイッター twitter.com/kazuhirosoda

『レストレポ前哨基地 PART.1』

『レストレポ前哨基地 PART.2』

監督:ティム・ヘザリントン、セバスチャン・ユンガー

原題:RESTREPO : one platoon, one valley, one year

(2010年/アメリカ/93分)

© GOLDCREST FILMS, OUTPOST FILMS.

監督:セバスチャン・ユンガー

原題:KORENGAL : this is what war feels like

(2014年/アメリカ/84分)

© GOLDCREST FILMS, OUTPOST FILMS.

2007年5月〜2008年8月、アメリカ陸軍第173空挺旅団戦闘団が、アフガニスタン東部に分散配置された。その最激戦地コレンガル渓谷で任務に就く小隊に約1年間、従軍して撮影されたのが本作である。監督は、英国人戦場カメラマンのティム・ヘザリントンと、米国人戦場記者のセバスチャン・ユンガー。

当初、渓谷中腹の基地に駐留していた兵士たちは、1日数十回にものぼるタリバン側からの銃撃を避けるため、敵が攻撃拠点にしていた尾根に、新たな「レストレポ前哨基地」を完成させる。「レストレポ」は、配置早々に犠牲になった20歳の兵士の名前だ。

兵士たちと行動を共にするカメラは、銃撃戦や現地の人々との交流、仲間との日常を克明に映し出し、観客はアフガン最前線に放り込まれたような錯覚に陥る。

パート1が2010年に全米公開されて間もなく、ティム・ヘザリントンがリビア内戦を取材中に被弾し落命した。その3年後の2014年、セバスチャン・ユンガーはパート1の未使用シーンからパート2を一人で完成させた。

パート1は、観客に戦争を体感させるべく戦闘シーンに比重が置かれていたが、パート2は兵士たちの内面により深く迫った構成で、戦争とはいかに機能し、そこで戦う若者たちに何をもたらすのかを問いかける。

◆映画公式サイト www.uplink.co.jp/restrepo

◆映画公式Facebook www.facebook.com/restrepomovie.jp

◆映画公式Twitter twitter.com/restrepo_jp