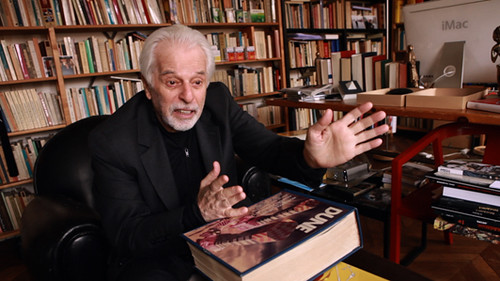

DOMMUNEに出演したアレハンドロ・ホドロフスキー監督

チリの映画作家アレハンドロ・ホドロフスキー監督(85歳)が、70年代に着手するも未完に終わったSF映画の顛末を追ったドキュメンタリー映画『ホドロフスキーのDUNE』の6月14日(土)からの公開、そして23年ぶりの新作『リアリティのダンス』の7月12日(土)からの公開にあわせて来日。4月23日、ライヴ・ストリーミング番組DOMMUNEに出演した。当日は映画評論家の滝本誠氏、同じく映画評論家の久保玲子氏、プロレスラーのザ・グレート・サスケ氏、そして美術家/ドラァククイーンのヴィヴィアン佐藤氏が登壇。DOMMUNE主宰の宇川直宏氏もビデオカメラ撮影をしながら加わり、配給のアップリンク代表・浅井隆を司会に、ホドロフスキー監督とのトークが繰り広げられた。また、オルガン演奏としてJON(犬)、ポールダンスのメガネ&アンダーウエアがパフォーマンスを披露した。

webDICEではこの番組の模様を2回にわたり掲載する。

【前編】ホドロフスキー監督作品の魅力を語る

『エル・トポ』そして最初のホドロフスキー体験

浅井隆(以下、浅井):ホドロフスキー監督がスタジオに来る前に、過去のホドロフスキー作品についてと、ゲストの皆さんのホドロフスキーとの関わりについてお聞きしたいと思います。

右より、ヴィヴィアン佐藤氏、久保玲子氏、滝本誠氏、浅井隆、ザ・グレート・サスケ氏

ヴィヴィアン佐藤(以下、ヴィヴィアン):『リアリティのダンス』は試写を見て泣きました!映画観て泣くことはほとんどないのだけれど、それくらい感動しました。

久保玲子(以下、久保):2003年にDVDのBOXが出たときに、パリに取材に行って、ホドロフスキー監督のアパートに行ってお話をおうかがいしました。そのときに「いくつか新作の構想があるんだ、次は西部劇を撮りたい」ということはおっしゃっていましたが、自伝を撮りたい、ということはおっしゃっていませんでした。それが今回『リアリティのダンス』として作品になったことを感動しながら拝見いたしました。

滝本誠(以下、滝本):今日は17時半くらいに渋谷に着いたのですが、DOMMUNEまでの道のりはとてつもない迷宮ですね。昨日の『BRUTUS』の取材のときにホドロフスキーさんにタロットで占ってもらったんです。その衝撃が凄まじかったので、タロットの拘束力、あるいは呪縛力が怖くて、徘徊しながらも決して目線を誰にも合わせないでここまで来ました……意味が分からないでしょうけれど、それぐらい昨日のタロット占いの呪縛が衝撃で、これだけ道に迷ったのもそのせいじゃないかという感じがします。ホドロフスキーの『エル・トポ』で自分の趣味的な準備が60年代後半にできたという流れはありますよね。

ザ・グレート・サスケ(以下、サスケ):最初にホドロフスキーの映画を観たのは高校2年生の頃で、『エル・トポ』をビデオで観て衝撃を受けましたね。昔、「宝島」という雑誌があって、映画批評のコーナーで「ジョン・レノンが熱狂した『エル・トポ』というものすごいカルトな作品がある」という記事を見て、これはすげえ!と。でも岩手・盛岡在住で、これはどうやったら観られるんだろう、東京に観に行こうかなと思っていたら、ちょうど東京だけで限定リバイバル上映されていて。東京までにはさすがに行けなかったので、間もなくVHSビデオがレンタルされて、早速観ましたよ。

実は『サンタ・サングレ』のなかで、プロレスの会場がワンシーンだけ映るところがあるのです。しかも楽屋まで。私がメキシコでよく試合をしていたアレナ・コリセオという有名な会場とその楽屋が映るので、私は勝手に「ホドロフスキーとプロレス、なにか関係あるのかな」と思い込んでいます。

宇川直宏(以下、宇川):サスケさん、同世代ですね。僕もやはり「スターログ」と「イメージフォーラム」と「宝島」で、当時町山智浩さんが編集部にいらっしゃったこともあって、ジョン・レノンがこの映画に心酔し、配給権を買って、そして日本では寺山修司さんが買いたがっていた、というお話がきちんと紹介されていましたね。

サスケ:あの記事を観て、いてもたってもいられなかったです。

▼『エル・トポ』予告編

浅井:皆さんはホドロフスキー監督の作品をどういう順番でご覧になりましたか?

ヴィヴィアン:私は『エル・トポ』『ホーリー・マウンテン』『サンタ・サングレ』の順番で観ました。最初はビデオでしたけれどね。

久保:私は『サンタ・サングレ』を1989年にリアルタイムで観て、その後にたぶん文芸坐2で『エル・トポ』『ホーリー・マウンテン』の2本立てを観た気がします。

滝本:学生の頃に『季刊フィルム』で『エル・トポ』の台本再録が掲載されていて、この台本と写真で映画を想像する、という作業をしました。この頃タイトルは『もぐら』ではなく原題の『エル・トポ』に変わったんですけれど、これに掲載されている写真とセリフで想像して楽しむという、ホドロフスキーが『ホドロフスキーのDUNE』で自ら行ったことを僕らは『エル・トポ』でやらざるを得なかった。これはビデオになるのが遅くて、『エル・トポ』をスクリーンで観たのはファンタスティック映画祭で、渋谷パンテオンの大画面で観ました。これは強烈な印象で、やっぱりイッちゃうという感じ。でも個人的には『ホーリー・マウンテン』の方が好きです。根本的なラヴ・マシーン、セックス・マシーンというか、当時のポップ・セックス・アートがぜんぶぶちこまれているので、喜びはそちらのほうが高かったですね。

『季刊フィルム』第13号(1972年12月)

浅井:『エル・トポ』が1969年、フィルムアート社の『季刊フィルム』が1972年12月1日発行と書いてあるので、『ホーリー・マウンテン』の前に台本だけが日本では出ていたということですね。

滝本:これに加えて、イエナ書店で買ったホドロフスキーのインタビュー本があって、それでホドロフスキーのしゃべっている内容が、セックスを含めてすべて本物。グルジェフとか哲学者の名前が一気に出てきて、あぁという歓喜で精神世界へ。でもこれは相当危険なんだろうなと思いました。危ないセリフが山のように当時あったので。

サスケ:私も順番通りに『エル・トポ』『ホーリー・マウンテン』『サンタ・サングレ』と残念ながらビデオ・レンタルで観ました。『エル・トポ』は1987年くらいに既にレンタルされていましたね。『ホーリー・マウンテン』もその後も間もなくされました。『サンタ・サングレ』に関しては、レーザーディスクを購入しまして、それはもう90年代に入ってからですね。93、4年くらいだったでしょうか。

ザ・グレート・サスケ氏

浅井:僕は当時天井桟敷にいて、1974年にアムステルダムで公演をやっているときにリアルタイムで『エル・トポ』と『ホーリー・マウンテン』を観ました。そこでこれは何だ!と仲間を発見した感じでした。変わっているとはぜんぜん思わなくて。その後『サンタ・サングレ』は日本で観た記憶があります。

宇川:サスケさんは、68年生まれですか?僕らの生業は全く違いますが、あまりにも体験談が重なりすぎで(笑)。

サスケ:1969年です。

宇川:一歳、年下なんですね。でも同世代ですよね。あの当時、84年頃ですかね、日本でカルト・フィルム・ブームというのがおこったのですよ。例えばジム・シャーマンの『ロッキーホラーショー』や、ジョン・ウォーターズの『ピンク・フラミンゴ』や、デパルマの『ファントム・オブ・パラダイス』や、ハーシェル・ゴードン・ルイスの『血の祝祭日』とか、トッド・ブラウニングの『フリークス』とか、つまり全くテイストの違う、しかし熱狂的なマニアを抱える映画を纏めて、その現象をメディアはカルトと煽っていました。NYで「ミッドナイトムービー」として、オールナイト上映で受け入れられたタイトルと全く同じ文脈なんですが、当時はレンタルビデオの黎明期でもあったので、かつて観られなかった、しかもマニアックなので版権が安価だったカルト・フィルムやエクスプロイテーションムービーが、二束三文で大量ライセンスされ、ビデオリリースされまくっていたのです。言ってみれば、NYのナイトライフと後に社会現象になるカウチポテトが接続されて、お家でVHS/ベータのビデオデッキがあればカルトを堪能できる奇跡のような時代が到来したのです。そのフィルモグラフィーに当時幻だった『エル・トポ』も存在したわけです。それ以前は、さっき滝本さんがおっしゃっていたように『もぐら』というタイトルで1972年にメキシコ映画祭で1回だけ上映されていますよね。松本俊夫先生はその映画祭で初めて日本で観て仰天したと仰っていました。僕らが鑑賞可能になったのは、その後、カルト・フィルムという謎のカテゴライズを施され、ハーシェル・ゴードン・ルイスやジョン・ウォーターズと一緒に、ホドロフスキーの名が流通されたという奇妙な時代でした。更には、町山さんが編集部にいた頃の「宝島」で、カルト・フィルムのリリース情報が細かくレポートされていた時期があったんです。それで87年ににっかつが配給して、VHSもリリースされ、僕らがようやく地方に住んでいてもこの伝説のカルト・フィルムを自宅で見られる時代が来たのです。

久保:『エル・トポ』を最初に観て、マカロニ・ウエスタン好きなので、最初の砂漠に黒ずくめの男が裸の少年を馬に乗せてくるシーンで「素敵!」と思ったら、どんどん違う方向にまた行ってしまって。先に『サンタ・サングレ』を観ていたので、それをイメージしていたらまったく違う映画でした。その後『ホーリー・マウンテン』と続けて観たので、暗闇のなかでびっくりぶっとんだという感じですね。

浅井:みなさんの経験・体験を聞いていると、VHSで観ている人と映画館のスクリーンで観ている人、そして世界ではレーザーディスクで観ている人がいる。この間インタビューしたニコラス・ウィンディング・レフンは、ずっと観ることができなくて、日本から発売されたレーザーディスクを買って、ようやく観ることができたそうですが、そのレーザーディスクの情報にたどり着くのにも時間がかかったと話していました。

宇川:日本でレーザーディスク化されていますよね。それで『ホーリー・マウンテン』はそのあと2年後くらいにリリースされたんですけれど、その時期に、AVが全盛期を迎え、にっかつもロマンポルノに見切りを付けて、ロッポニカに改名したのですが、何故かそのブランドから『ホーリー・マウンテン』がビデオ化されたのを覚えています。そしてその時期、リアルタイムでホドロフスキー監督が新作を撮っているという情報が、カルチャー雑誌に溢れていました。それが『サンタ・サングレ』でした。

『ホーリー・マウンテン』

浅井:この番組に登壇する予定だった柳下毅一郎さんが、世界2大楽屋落ち/撮影バラシ映画が『ホーリー・マウンテン』と寺山修司の『田園に死す』だと言っていました。『ホーリー・マウンテン』が公開されたのが1973年。僕は1974年に天井桟敷の『疫病流行記』という作品でアムステルダムに行ったときに観たので、寺山さんはぜったい『ホーリー・マウンテン』を観ているはずです。その後で『田園に死す』が作られているので、最後にセットをバラして現実世界に戻るという設定は、インスパイアされたかもしれない。

▼『ホーリー・マウンテン』予告編

ヴィヴィアン:川島雄三さんの『幕末太陽傳』(1957年)がバラしの元ネタだということを聞いたことがあります。川島さんは結局それをできなかったんですけれどね。

滝本:私は『エル・トポ』よりも『ホーリー・マウンテン』のほうが非常に好きですね。すごく元気が出る。

浅井:あの時代そのものの映画ですよね。ビートルズのプロデューサーだったアラン・クラインが気に入って、『エル・トポ』と次回作の『ホーリー・マウンテン』に出資したものの、金儲けができるウエスタンが作られると思っていたので、後に権利問題が紛糾したということです。

久保:最初はとにかくぜんぶ衝撃でやられるという感じで観ました。歳をとってまた観てみると、意外に丁寧にホドロフスキーがメッセージを言っているというのが分かって、とても観客に向けて優しい監督なんだなと感じました。説明がきちんとされていて、メッセージも伝えたいことが明確で、そんなに難しいことを考えなくても、とにかく委ねて、あたたかいメッセージ受け取ればいいのかなと思いました。

久保玲子氏

浅井:多くの人はホドロフスキーの映画を難解だと感想を言う人がいますが、分かりやすすぎるくらい、分かりやすいですよね。

ヴィヴィアン:去年新作の『リアリティのダンス』を撮りましたが、この歳で新作を撮るなんて世界中の人は誰も思わないですよ。それを撮ったところがすごい。作品が全て過去のものではなくて、しかも過去のものが生き返ってくるんです。作品がひとつひとつ断面図なんです。だから、映画を作ってないときも四次元の空間のように作品が続いている。たまたま映画ができるときに、それが私たちの眼に見えるのですが、それがずっと続いている。それが過去の作品だと浮きだってくるというか、ゾンビみたいにリバイバルしてくるのです。そこがすごい。

サスケ:ホドロフスキー監督が好きなことをやっちゃったという感じですよね。ほんとはこの『ホーリー・マウンテン』こそいちばん撮りたかった作品だったんでしょうね。『エル・トポ』じゃあまだ生易しかったんだと思うんです。『ホーリー・マウンテン』で好き放題やって、誰にも文句言わせないぞって。監督は「『サンタ・サングレ』ではじめて観客のために撮った」とおっしゃっていましたものね。じゃあ『エル・トポ』と『ホーリー・マウンテン』の2作は、自分の為に撮った、自己満足だったのかと。とはいえ、全世界中のいろんな人たちに影響を与えている、そこがすごいところですよね。

浅井:監督は来日中のインタビューで「『リアリティのダンス』まで23年間なぜ作らなかったんですか」と聞かれると、「言いたいことがなかったから。やっと言いたいことができてきたので作った。言いたいことがないのに毎年作るのは職業映画監督の仕事だろう。自分は芸術家なので、言いたいことがあったときに映画を作る」と答えていました。

滝本:ジョン・ゾーンが一昨年、『ホーリー・マウンテン』の原作であるルネ・ドーマルの『類推の山』(Le Mont Analogue)を音楽化してCDで出したんですが、それも素晴らしい奇妙な出来で、まさにダンス感覚が上手に出ていて。ホドロフスキーは『類推の山』をそのままタイトルにしようと思ったけれど、それはどこかがもう既に権利を持っていたらしくて、『ホーリー・マウンテン』にしたと、昨日言っていました。

あのバラしは、『類推の山』じゃないけれど、「映画作りそのものが、最高峰へ登っていくそのプロセスだよ」という非常にオプティミスティックな素晴らしいラストだと思うんです。彼にとって映画作りが一種の高い山に登る、そのスピリチュアルなプロセスにあるという、見事なネタばらしにならないネタばらし。これほど論理的あるいは倫理的に素晴らしくラストを決めた映画はあまりなかったような気がします。

滝本誠氏

ヴィヴィアン:ヴェルナー・ヘルツォークの『フィツラカルド』みたいに、山に船が登るじゃないですか。その表現そのものが映画論になっていて、物語とも合致している映画ですよね。

浅井:『ホーリー・マウンテン』で9人の金持ちが、「永遠の命を得るためには修行しなければいけない」と持っている金を全て燃やし、最後にセットをバラすのは、「人生のゴールを決めるな」ということを伝えているように思えたんです。彼の言葉でいえば「人生そのものが人生の目的だ」ということ。

宇川:僕とサスケさんはビデオでホドロフスキー映画を追っていると思いますが、先程の文脈からいえば、その当時ってケネス・アンガーの『マジック・ランタン・サイクル』がVHS2本組で、武邑光裕先生がバンダイでプロデュースしていた『ミッドナイト』レーベルからリリースされていました。『ホーリー・マウンテン』がビデオ化されたのは確かその2年後なんですよ。そのレーベルからはルイスやウォーターズの初期作品は勿論、『バロウズ』や、ノイバウテンのメンバーF・M・アインハイトや、ジェネシスPオリッジが出演した『デコーダー』や、グルジェフの自伝を描いた『注目すべき人々との出会い』も同時期にリリースされていましたね。そういう現行のカルト・フィルムが毎月リリースされていたという、気が狂った時代だったわけですよ。そのようにかつてならば、滅多にお目にかかれなかった幻の映画が雪崩のように押し寄せて来たので、コンテクストを把握した上で、お家で鑑賞できるようになった時代の一本に『ホーリー・マウンテン』は存在しました。なので、僕はむしろ『ホーリー・マウンテン』のそのポップさに圧倒されました。僕自身19~20歳だったのでポップ・アートやシュルレアリズムも文脈として理解し、オカルティックで魔術的な世界観も把握した上でこの作品を観たので、本当に細胞が異形の分裂を遂げるような衝撃を受けてしまい、その後こんな大人に成長してしまいました(笑)。つまりこの映画を観たからこそ僕は現在のような活動をしているのかもしれない。サスケさんもそうですか。

サスケ:『エル・トポ』ってちょっと思い出で残しておきたい、という感じなんですけれど、『ホーリー・マウンテン』は何回も観て、深く深く学びたい作品ですよね。

宇川:また当時のリリース状況の話しになりますが、『田園に死す』のほうがVHSでは先に東宝からリリースされていました。そっちの方を先に観てしまっていたので「えっこれって……そういうことなのね」って影響関係を勘ぐってしまった(笑)。だから寺山さんは当時『エル・トポ』の権利を買いたがり、『ホーリー・マウンテン』の翌年にあの映画を制作したのかー、と納得しましたね。要はホドロフスキー・フォロワーなのだ、と。もちろんぜったい観てる。

浅井:天井桟敷の訓練では、スタッフもキャストも合宿で火吹きを訓練したり、生き埋めになって何時間耐えられるか試したり、それが自分の日常だった。『エル・トポ』や『ホーリー・マウンテン』を観て、世界には自分たちと同じような日常があるんだと思った。そういう意味では今の「有限会社アップリンク」というほうがよっぽど居心地が悪い。

ヴィヴィアン:じゃあ埋めておきましょうか(笑)。

浅井:ホドロフスキーも、異形のものやモンスターが好きなんだけれど、いちばん怖いものはなんだと思いますか?

宇川:嫉妬心?

浅井:今回インタビューの通訳をしている比嘉さんが教えてくれたんだけれど、普通なものがいちばん怖いんだそうです。DOMMUNEはラビリンスにあるから、ホドロフスキーにとってはまったく怖くない世界だと思います。

宇川:そうでしょうね。だってオウム真理教の青山道場がここから歩いて30メートルくらいのところにありますから。村井が刺された場所です。なのでDOMMUNEのスタジオは様々な意味でホーリー・スポットなんですよ(笑)。

『ホドロフスキーのDUNE』『サンタ・サングレ』

▼『ホドロフスキーのDUNE』予告編

サスケ:『ホドロフスキーのDUNE』についてですが、こういったご本人ドキュメント&関係者インタビューという構成の作品はここ数年流行っていますよね。『アンヴィル!夢を諦めきれない男たち』とか『シュガーマン:奇跡に愛された男』の系統にも位置する作品だなと思います。だからここでホドロフスキー監督に興味のなかった方々も、ぜひホドロフスキー・ファンになってもらいたい、そういう間口を広げてくれた作品だと思います。

滝本:『DUNE』については、デヴィット・リンチの『デューン/砂の惑星』が1984年に発表されて、その紹介のなかで、今まで頓挫したいくつかの企画のひとつとして知りました。リンチが作るよりも前に、リドリー・スコットが近親相姦にテーマを作ろうとしたのを原作者のフランク・ハーバードが怒ったらしいんですけれど、その方が面白いな、とか。でもいちばん圧倒的にすごかったのがホドロフスキーの『DUNE』で、情報が錯綜して入ってきていて、この映画で語られていることに加えて、ピンク・フロイド、ヘンリー・カウ、それからもうひとりミュージシャン、タンジェリン・ドリームかな、惑星ごとにプログレッシヴ・ロックのバンドが音楽を担当するという、本当か分からないですけれど、当時の紙情報で持っているなかではそういう企画だったんですよね。

すごく感動したのは、最後に、惑星がいわゆるフィロソフィー・ストーン、哲学者の石に全体が変わるという、めちゃくちゃ壮大なのがあって。70年代のミュージシャンはキング・クリムゾンを含めてアルケミーに凝っていたので、いちばん最後のあのシーンでクリムゾンの「スターレス」でも演ってくれるといいかなとか。これは完全に、自分のネタを元に頭のなかで映画を作るということをしていて。こっちも観てない映画のほうが想像力が高まって面白いものになっていく。そういうネタ元としてはこのホドロフスキーの『DUNE』をどう自分だったら構成していくかという喜びはありました。

久保:予告にも出てくる豪華なストーリーボードをお宅で見せていただきながら、ドキュメンタリーのなかでも語っているように「これをぜんぶハリウッドに取られちゃったんだよ」というお話を伺ったんです。けれどそのときは、若い監督が現れて、この『ホドロフスキーのDUNE』を撮ったがうえに新作まで撮れることになった、そんな話はしていませんでした。いくつか脚本はある、と言っていたけれど、それはどれも実現しなかったようです。『リアリティのダンス』はフランスが製作国として作られていて、しかもホドロフスキーはフランスでコミック作家としてとても有名です。でも映画がなかなか作れないという状況は苦しいとその時も言っていたので、『ホドロフスキーのDUNE』ができたことで新作が撮れて、また次の作品の準備にも入っている、と聞いて、ほんとうに奇跡的に良かったと思いました。

ヴィヴィアン:ホドロフスキーが後半に語りだしたときにカメラのピントが一瞬ブレる、監督がその場でビビるその瞬間です。「ホドロフスキーの『DUNE』はこの世には存在しない、けれども、多大な影響を与えた」と言い放つすばらしいシーンなど、予告編ではすべて面白いところが全部使われておりますね。例えば、建築といっても非建築、建物を作らないでいかに建築を作るかみたいなことのように、作品というものはこの世には存在しないものを代弁するのですが、作品があると逆に作品そのものしか見なくなってしまう。その背後にあるものがこの映画によって炙りだされて、すごく良かったと思います。ダリのエピソードもほんとうに面白いじゃないですか。要するに『DUNE』が作られても作られなくても、私たちにとっては「夢」であることには変わりません。しかし映画に映っているホドロフスキーのストラグル、努力は現実ですから、そこに感動しますよね。この映画によってほんとうにいろいろなところを知ることができて良かったです。

ヴィヴィアン佐藤氏

浅井:1975年はホドロフスキーが46歳、プロデューサーのミシェル・セドゥーがなんと28歳。28歳のセドゥーがあの大きな絵コンテを持ってハリウッドのスタジオにプレゼンしに行ったことを想像すると、ハリウッドのベテランのプロデューサーも簡単には話を信じないだろうと思います。

滝本:世界で9冊とか10冊と言われているあのストーリーボード、日本で誰かが買ったという噂があるのは、どこにあるか分かったんですか?

浅井:『ホドロフスキーのDUNE』のフランク・パヴィッチ監督が、eBayで落札された記録があって、そのハンドル名から日本じゃないかと推察していて、公式サイトでも告知して探しているんです。ホドロフスキーの家には1冊、それからミシェル・セドゥーがもう1冊持っているだろうと言っていました。

映画『ホドロフスキーのDUNE』より、ストーリーボードを前に語るホドロフスキー監督

滝本:特装版で出せばけっこう売れると思うんですけどね。

浅井:ドイツの出版社タッシェンがトライしてサンプル版まで作ったけれど、メビウスが亡くなって彼の奥さんがいま版権を守っている理由で、企画は実現しなかったようです。

ヴィヴィアン:そういう作家のノートが印刷されている例でいえば、デュシャンの『エタン・ドネ』というほんとうの未完の遺作があって、それがドローイングや写真を貼付けてあるノートの革張りまで印刷して主パンしているのです。そういう風に発表されたら面白いでしょうね。

サスケ:権利をクリアして、復刻版を出てほしいですよね。

浅井:フランク・パヴィッチに「これがもし今、ハリウッドで作られていたらどう思う?と聞いたところ、「たぶん作られないだろう」という答えでした。この映画を観てもらえれば分かる通り、ストーリーボードのいいところをほとんどハリウッド映画や他の映画監督が取ってしまったので、いまホドロフスキーの『DUNE』ができたとしても、現実にはそれほど目新しいものにならない。でもホドロフスキーは「アニメーションでもいいから作ってくれればいい」と言っているので、チャレンジする人がいれば面白いと思います。

サスケ:上映時間20時間だ!って言っていましたものね。でも今考えると、これだけテレビ・ドラマが流行っているから、テレビ・シリーズでやればいいじゃないかと思うんですよね。

▼『サンタ・サングレ』予告編

滝本:『サンタ・サングレ』の1989年の日本公開時にお会いしたんです。記憶のなかではホドロフスキーは日本語しゃべっていた気がするんですよね。だからよく分からなくなっている。これ明らかに俺だと思うんだけれど、『キャッチアップ』(TBSの情報番組)で取材の前日に収録した映像だと思うんですよね。

▼ホドロフスキー監督1989年来日時の映像

『リアリティのダンス』

ヴィヴィアン:『リアリティのダンス』については、冒頭にも言ったのですが、監督の自伝的な映画になっていますよね。私はチリに行ったこともないですし、監督と歳もぜんぜん違いますが、久々に映画を観て泣きました。私は感情移入という見方をしないので、普段映画を観て泣いたりはしません。だけども号泣してしまったのです。なぜ号泣したかというと、自分の人生のなかで、自分自身がいちばんの「謎」なのです。なぜこういう人生を送っているのか、なぜこういう生き方をしてしまったのかということ。ずっとその「謎」が解けずに続いているのですが、『リアリティのダンス』を観たら、それで良かったんだ、と救済される感じがしたのです。すごく癒やされました。

▼『リアリティのダンス』予告編

久保:2003年にパリに取材に行ったときに監督が「僕はチリのことはぜんぶ捨ててメキシコに行ってパリに行った。親も両親にも兄弟にもチリを出てから一切会っていない、決裂したまんまなんだ。今もコンタクトを取らない」とおっしゃっていたんです。息子さんはとても仲がいいんだけれど、自分の親、それから自分の昔の過去はぜんぶ捨ててきたから、今は生まれ変わっていると。そこから10年の間に、家族の話を撮るように監督も変わった。「60年代、70年代の映画の頃、俺はとても鬼畜だった。映画が全てだったから映画の為には動物も殺すし、『エル・トポ』のうさぎもみんな自分で殺しているんだよ」みたいなことをガンガンおっしゃっていたんです。でも今はとても優しくなって「そんなことは全然ないんだよ、丸くなったんだから」とにこやかに話していたんだけれど、自分の家族のことに戻って、家族が再会するところで終える映画を撮るように監督が変わったんだなということを、お会いしたら聞いてみたいなと思っています。

滝本:これは基本的に彼のセラピー、サイコマジックを自分に適用したという、そういう意味では非常に分かりやすい映画です。あと、4、5本と予定はあるにしても、もしかしたら映画作りが閉じるかもしれないという予感はあって、最後にきれいに終わるんです。物質的なものからスピリチュアルなものへの移行がきれいに円環を閉じる。しかもアヴァロンの伝説じゃないけれど、船で出ていくというのも含めて、とりあえずこれで彼はいったん自分の両親との関連性をきれいにしてセラピーを終えたという気がするんです。だから、この次が楽しみです。

浅井:監督はこの作品で終わるつもりはなくて、インタビューによって数は変わるのですが、「あと5本撮りたいものがある」と聞きました。

映画『リアリティのダンス』より

サスケ:この『リアリティのダンス』は父の視点から、それから母の視点から、そして子どもの視点から、と3つの方向から観ることができると思うんです。だから、ほんとうにいろんな方々に観ていただきたいです。子どもには観せられないシーンがあるので、大人以上の方々、そこからさらに幅広い世代の方に観てもらいたいです。

浅井:子どもに見せられないシーンというのは?

サスケ:小便でラジオをショートさせたり、海岸で「シコろうぜ!」というシーンがあるじゃないですか。大人的には麻痺してるけれど、やっぱりちょっと小中学生には刺激が強いシーンが多いと思いますでもその一方で、ホドロフスキーイズムは死んでいなくて、ヴィヴィアンさんがおっしゃっていたように、23年間撮ってなかったんじゃなかったんだと。そのホドロフスキー精神は生きていたんだというのを証明するかごとく、キリストの像がピストルの流れ弾で破壊されるシーンや、戦争で手足を失った方々をあしげにするシーンなど〈らしさ〉全開ですので、往年のファンの方々も観てもらいたいです。

浅井:現在発売されているホドロフスキーのDVD BOXやブルーレイを観ていたら、ボカシが入っている。『リアリティのダンス』で映倫審査をしたのですが、映倫的には拷問や放尿の時に性器が見えるのは映倫の規定外で、審査をできないと言われました。R18+になっていいからと言っても審査してくれない。セックスシーンとかでなくわいせつ性を全然感じないのですが。結局それらのシーンにはぼかしを入れてR15になっています。むしろ、この映画は子どもの視点から世界を見ているので、僕が親だったら子どもと一緒に観にいきますね。

サスケ:だって家でお父さんがフルチンでぶらぶらするのと一緒な感じですよね。「私は自分の子どもにどうしてあげたんだろう?」とか、子どもの立場から観ると「お父さんのことを恨んでいたけれど、今思うとこうだよな」ということを感じながらぜひ観てもらいたいです。

ヴィヴィアン:今回直接的な映倫がひっかかるようなシーンはないですよね。

宇川:武智鉄二の『白日夢』みたいに島借りて上映会やるというのはいいじゃないですか。

浅井:昔『愛のコリーダ』は船を借りて、公海で上映をやったというのを覚えています。でもこの作品はみんな期待するようなものがぼかしの向こうに隠されているわけではないので、ボカシは悲しいですね。

宇川:海外にいけば観られるという話ですよね。

ヴィヴィアン:日常ですよ、特殊な殺人シーンなどではないですから

サスケ:いま性器描写もゆるくなりましたよね。だってちょっと前のマイケル・ファスベンダーの『SHAME -シェイム-』もおもいっきり出ていましたよね。

浅井:映倫の方と話していたら、安倍政権になったのと、東京オリンピックの影響で、ちょっと厳しくなるんじゃないかなと、あまり僕らにとっては嬉しくない、時代が逆行していくのではという話をしました。

ヴィヴィアン:浅井さんは映画の配給をされていますからそう感じてしまうのだと思いますが、私には逆に時代錯誤すぎて映倫の基準は面白く思えます。ある意味文化ですよ。ほほえましいというか。私たちは観客だから、そんなことを言っていられるのかもしれませんが。

浅井:ボカシの問題はなんとかしたいです。ホドロフスキー監督にはまだ映倫審査の結果ボカシをした事を言ってないんですよね。。

ホドロフスキー監督がDOMMUNEスタジオに登場、『ホドロフスキーのDOMMUNE』レポート【後編】に続く

(構成:駒井憲嗣 写真:西岡浩記

2014年4月23日東京・DOMMUNEスタジオにて)

『ホドロフスキーのDUNE』より

『ホドロフスキーのDUNE』

2014年6月14日(土)新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ有楽町、渋谷アップリンクほか、全国順次公開

1975年にホドロフスキーによって企画されるも、撮影を前に頓挫したSF大作、ホドロフスキーの『DUNE』。「映画化不可能」と言われた小説、フランク・ハーバートの「DUNE」を原作に、そうそうたる面子をキャスト・スタッフに配し、莫大な予算と、12時間にも及ぶ上映時間を予定していたというその企画は“映画史上最も有名な実現しなかった映画”と言われ、伝説となっている。本作は、ホドロフスキー版『DUNE』の顛末と、ホドロフスキー、プロデューサーのミシェル・セドゥー、ギーガー、『ドライヴ』のニコラス・ウィンディング・レフン監督等のインタビュー、膨大なデザイン画や絵コンテなどの資料で綴る、驚愕、爆笑、感涙のドキュメンタリーである。

監督:フランク・パヴィッチ

出演:アレハンドロ・ホドロフスキー、ミシェル・セドゥー、H.R.ギーガー、クリス・フォス、ニコラス・ウィンディング・レフン

(2013年/アメリカ/90分/英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語/カラー/16:9/DCP)

配給:アップリンク/パルコ

公式サイト:http://www.uplink.co.jp/dune/

『リアリティのダンス』より

『リアリティのダンス』

2014年7月12日(土)新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ有楽町、渋谷アップリンクほか、全国順次公開

1920年代、軍事政権下のチリ、トコピージャ。幼少のアレハンドロ・ホドロフスキーは、権威的な父と、そして息子を自身の父の生まれ変わりと信じるオペラ歌手の母と暮らしていた。ロシア系ユダヤ人であるアレハンドロは学校でも「みんなと違う」といじめられ、世界と自分のはざまで苦しんでいた……。青い空と黒い砂浜、サーカスに空から降ってくる魚の群れ、青い服に赤い靴。映画の中で家族を再生させ、自身の少年時代と家族への思いを、チリの鮮やかな景色の中で、現実と空想を瑞々しく交差させファンタスティックに描く。

監督・脚本:アレハンドロ・ホドロフスキー

出演:ブロンティス・ホドロフスキー、パメラ・フローレス、クリストバル・ホドロフスキー、アダン・ホドロフスキー

音楽:アダン・ホドロフスキー

原作:アレハンドロ・ホドロフスキー『リアリティのダンス』(文遊社)

原題:La Danza de la Realidad(The Dance Of Reality)

(2013年/チリ・フランス/130分/スペイン語/カラー/1:1.85/DCP)

配給:アップリンク/パルコ

公式サイト:http://www.uplink.co.jp/dance/

(c) "LE SOLEIL FILMS" CHILE・"CAMERA ONE" FRANCE 2013