左より佐藤直哉さん、飯田和敏さん、江口勝敏さん、関 智さん

クラウドファンディングサイトMotionGalleryとwebDICEとの連動連載第ニ弾は、ゲームプロジェクト『KAKEXUN(カケズン)』の制作資金調達企画を紹介。今回は、このプロジェクト制作のために集まったクリエイターによる対談を掲載する。

2013年、42歳で早逝したゲームクリエイター飯野賢治。「エネミーゼロ」「Dの食卓」「風のリグレット」など数々の記録と記憶に残る名作を発表し、そのフィールドを現実世界にも広げていた彼は、新作ゲーム『KAKEXUN(カケズン)』の企画書を残してこの世を去った。

このゲーム『KAKEXUN(カケズン)』を現実化させるために集まったクリエイターたちは、一様に「ゲームづくりの基本は自分たちのバックグラウンド、映画にあった」と語る。進行役をスーパーバイザーの関 智さんに、ゲームクリエイターの飯田和敏さん、プログラマーの佐藤直哉さん、プロデューサーの江口勝敏さんに、映画とゲームと、そしてインディペンデントの在り方について語ってもらった。

今回のプロジェクトでは5,000,000円を目標に、2014年5月19日00:00まで60日間クラウドファンディングを行なう。4月15日時点で106人のコレクターにより3,305,055円の協力が寄せられている。応援にあたっては500円から1,000,000円までチケットを選ぶことが可能で、価格に応じて公式グッズ進呈やこのゲームのプレイ権、イベント招待などの特典が用意されている。

また50,000円でゲーム内に自分の音声メッセージを残すことができ、100,000円でゲーム内に出資者の名前を登場させることが可能。300,000円の出資で制作ミーティングに参加できる権利を得ることができる。500,000円で飯田和敏さんによるゲーム作りワークショップを受講することができ、出資者の写真からクリーチャーを造形、そのクリーチャーの命名権を得ることができるなど、様々なかたちでユーザーがゲームの制作に関わることができるようになっている。

詳細はMotionGalleryのプロジェクト・ページまで。

KAKEXUN(カケズン)とは?

飯野賢治が企画したオンラインゲーム。計算によって創造される世界を描く、アクションアートSF作品。プレイヤーは数字をもって世界と対話し、ゲーム世界を変容させていく。KAKEXUNの世界はストーリー部分とアクション部分によって構成されており、アクション部分ではプレイヤーは、ゲーム世界の地中あるいは空中から、とあるタイミングで発生する大量の数字を選択し、四則や数式を完成させる。解答が成立した場合、世界は歓喜のメロディーを唱え、世界の地形が変化したり、プレイヤーがその上を前進することができる。

佐藤直哉、飯田和敏、江口勝敏、関 智 対談

ゲームのなかにあった「能動」の喜び

関 智(以下、関):そもそもみんな映画好きっていうけど、どうして映画じゃなくてゲームの世界に入ったの?

飯田和敏(以下、飯田):自分たちが社会に出ていこうとする時点ですでに映画が不況だったというのがあります。求人も全然なくて。本当に映画を作りたいんだったら、石井聰互(岳龍)みたいに自腹でやるしかない状況があったんです。

江口勝敏(以下、江口):そして、それとはうらはらにゲーム業界が活況を呈してきたんですよね。

飯田:それから、やっぱり映画では物足りないなっていう部分が自分のなかに出てきていました。『スター・ウォーズ』でいえば、あのデス・スターのトレンチ(溝)の中に突入していく場面。何度も往復したくなってくる。というか、『スター・ウォーズ』って、そこしか観るところないじゃん、みんなあの溝に入っていくシーンを観るために映画館に来ていた。

あの時代って、スクリーンでみんなで映画を観るというのだけでけっこういけていたわけなんですよ。バーチャル・リアリティへの耐性がゼロだったから、平面でも映画館の単なる椅子でもトリップできた。観客全員が観客席で飛行シーンにあわせてちょっと動いちゃったりしてたんです。家に帰ってからそんなシーンを思い出して、いい気持ちにもなれていた。それが自分の映像体験として強く残っていたんです。ゲームは、その「溝に入る」体験を自分の意志で、能動的に何度でも往復できるんですよね。

関:それがディズニーランドの「スター・ツアーズ」で、本当に揺れながら体験できたときは本当に嬉しかったよね。

江口:そういう発想が飯田さんが作った海洋を自由に探索する『アクアノートの休日』ってゲームにつながるんですね。海の中をずっと行ったりきたりするだけ、という。

飯田:映画が表現したい、「気持ちいいピーク」を引き延ばしてずっと体験できればいいなっていう。もうストーリーいらないじゃん、みたいに思いましたね。

関:僕の場合は映画の体験をもとに「お話」に行ったんだよね。出版社に入って小説などの編集に携わるようになった。

佐藤直哉(以下、佐藤):僕も映画じゃなくてゲームに行ったクチですけど、そのなかでも演出やストーリーに寄ったものの制作に携わりました。ゲームってどう見せるか、どう驚かせるかがとても大切で、その見せ方は映画からの影響をとても受けています。飯田さんが言うとおり、自分が能動的に楽しめるのがゲームの良さだと思うんですが、当時はまだエンターテインメントとしては認められておらず「これから来る」というような位置づけでしたよね。

原体験がその後につながる

関:それにつながる映画体験っていうのも結構大切だと思うんですが、どんな映画に影響を受けてきたんですか?

江口:いちばんインパクトがあったのは、小学校4年のときに『サウンド・オブ・ミュージック』と『ウェスト・サイド物語』の2本立てを映画館で観たことですね。

飯田:私はやはり、10歳のころに観た『スター・ウォーズ』ですね。当時は『スペースインベーダー』のブームと、『トロン』に代表されるようなCGの世界が一気に来てたんです。なんだか未来が輝かしいものに感じていましたよね。それから、思春期になって石井聰互(岳龍)の『狂い咲きサンダーロード』とかに行きましたね。それで「ああ映画って自分で作れるんだ」と思ったんです。

あとから聞けば、『スター・ウォーズ』はインディペンデント映画だったとわかるんですが、自分でも映画を作れるものだと知った衝撃は石井さんの作品が大きかったですね。さっきも言いましたが映画監督への道って、僕らの時代だともう閉ざされていて、撮影所の助監督とも求人がなかったから。

関:70年代から映画界は完全に斜陽産業になってましたからね。社員監督なんかもういないぐらいの感じになってきて。

佐藤:僕には6つ上の映画好きの姉がいて「スクリーン」や「ロードショー」を定期購読していたんです。それで、小さい頃から映画の情報が身の回りにあふれていました。そのなかでもやっぱり『スター・ウォーズ』はインパクトが大きかった。あと、意外と地味なのも好みで、ヒッチコックの『裏窓』がとにかく好きで。ヒッチコックってメンタルにくる恐怖を出すじゃないですか。『裏窓』だったら動けないのに敵が迫ってくる恐怖みたいなもの。『めまい』とか、あのへんのがすごく好きで観ていましたね。

関:ヒッチコックは、60年代当時の意外と真面目な映画が多い中で、子どもが観てもドキドキできるようなものでしたよね。『サイコ』だってさ、あれはホラーだと言って、ヒッチコックは撮ったわけだから。

佐藤:マーク・ハミルが、ヒッチコック劇場に一話だけ登場する回があって。あ、こんなところで仕事している、ほとんど仕事ないはずなのに、と思いながら。うわーって。よかったねって思いながら観てましたね。

関:そういう娯楽映画からみなさんが入ったというのは分かりますけれども、飯田さんはその後インディーズ系にはまったそうで。

飯田:15~16歳のころですよね。日本のインディーズ映画が盛り上がってきてたころで、石井さんをきっかけにATG(日本アート・シアター・ギルド)はほぼ網羅して、寺山修司、山本政志とかの映画も観るようになって。やっぱりね、アート映画でよかったのはATGはとくにそうだけどエロい。これが重要。永島敏行の『サード』とか。『遠雷』とかやばかったですね。こっちはアートとして観ていなくて、裸が見られるという理由だけで映画館に行ってたんですよ。

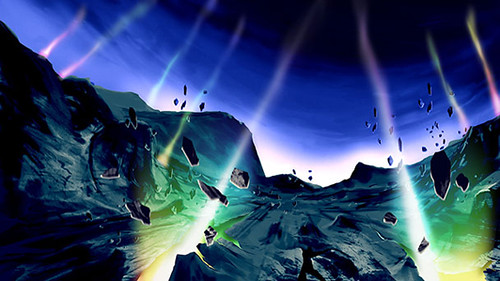

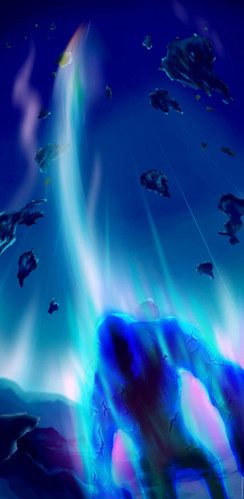

KAKEXUN(カケズン)のキービジュアル

クリエイターが個人で活動できる時代へ

関:映画でいうと、インディーズとハリウッドは、現在おたがいに刺激をしあって高め合っている状況が生まれつつあると思うのですが、ゲーム業界にも似たムーブメントが起こりつつあるようですね。

飯田:そうなんですよ。現在、巨大なゲーム開発スタジオはM&Aで統廃合されていっている状態です。そこで、個人でゲームを開発しているインディペンデントの開発者に注目が集まるようになった。

江口:アメリカでは開発者の数も多いし、そういう人たちが参加するイベントも数多いし、ものすごく盛り上がっているし。

飯田:1つのゲームを1人だけで7年間かけて作った人とかもいますね。『Antichamber』というゲームなんですけど、作者は地べたをはいつくばって作りました、と講演していました。

関:そういう人が増えていくと、紋切り型じゃないおもしろいゲーム、オリジナリティのあるやつがどんどん出てくるよね。

江口:さらに言えば、趣味でなくて仕事としてゲームを作っていける環境が整うといいですよね。つまり、投資を受けられる環境が大切。資本の状況が整えば、どどんと勝負をすれば、そこからメジャーフィールドに行けるはずなのに、現在の日本の環境だと、こじんまりと趣味のゲーム作りとして終わってしまうものがほとんどです。アイディアが独創的で、どこにもないものだったら、投資環境が整えば、大きく化けることも可能だし、たくさんの人が独創的なソフトに触れることも出来る。

飯田:アメリカはゲームづくりの資金調達にクラウドファンディングを利用することがポピュラーになっていて、かなり高額な資金調達が可能になっている。日本でもインディペンデント系のゲームクリエイターがkickstarterを使って億単位の資金調達に成功しているんですよ。

関:日本でも映画制作にクラウドファンディングが利用されている例はよく見られますね。

飯田:そういう「日本のインディペンデント・クリエイターがんばれ!」の意味も込めて、KAKEXUN(カケズン)のプロジェクトはアメリカではなく、MotionGalleryを使って、日本の人たちへ向けてクラウドファンディングをはじめたんです。

江口:クラウドファンディングの仕組って、クリエイターにとっても鑑賞者にとっても、普及すればとても素晴らしいものになると思うんです。作りたい人と見たい人が直接繋がれる。世の中に出てこなかったアイディアが現実化する。

KAKEXUN(カケズン)というのは、飯野賢治が「脳のオリンピックをやりたい」という発想で企画したゲームなんです。具体的にどうするかっていうと“暗算”。シンプルだけど、だからこそ脳が気持ちよくなってくるゲームになる。ただし、独創的すぎて、今までのジャンルではくくれず、それゆえ説明が難しいのが悩みですね。

飯田:ゲームの世界も映画と同じようで、ジャンルがひととおり出そろっている状態です。シューティングゲームとかRPGとかジャンルを言えば、だいたいの人が「こんなゲームなんだな」とイメージがわく。けれども、「すげえ、これやばい!はじめて見た!」みたいなものは、なかなか出てこなくなってしまったんです。人気のあるゲームのおもしろさを分析する研究もはじまっていて、メソッド化もされてる。すべてがわかりやすくなってしまって、見たことがないゲームが生まれにくい状況です。かつて私たちが体験した『ギャラガ』とか『インベーダー』とかね、大きな会社から出るゲームでは、あの衝撃を感じることが少なくなっているんですよね。

関:インディペンデント系のゲームには、ジャンルやメソッドの外にあるものを作ることができるチャンスが残されている、ということですね。でもインディーズだとアピールする手段があまりなさそうな。

江口:そういうゲームの「世に出ていく方法」って、映画と似ているんですよ。日本も同じだと思うけど、インディーズ系の映画って海外の賞を狙いにいくじゃないですか。なんとか映画祭に出して受賞して、そこで目をつけてもらってサクセスするという道。ゲームも同じで、ひとり、あるいは数名で作っている人は賞を狙いにいくんですよね。私たちのKAKEXUN(カケズン)プロジェクトも、プロモーション的には同じような視点でスタートしているんです。

関:インディペンデントの人たちが力をつけてきたのには、テクノロジーの進化も大きいですよね。アメリカのニューシネマの発展は、マイクの性能がよくなって、舞台俳優みたいな大げさな発声をしなくてもよくなった、というのが大きいんですよ。ゲームもコンピューターの性能がよくなっていったから、一人で自宅で開発できるようになっていったんですよね。

飯田:ゲームをする側の環境にも変化が出てきましたね。ゲーム機からスマートフォンになり、ネットでどこでも繋がれるようになった。このテクノロジーの進化を使えば、誰もが楽しめるゲームになる。いまのところ、暗算という極めてつまらないイメージがついてまわっているテーマなんですが、この暗算のなかに快楽があるはずだって、飯野さんの企画書にガッツリ書いてあるので、それを生きている私たちが実現する。

関:麻薬的なものを感じさせるゲームにするということですね。

暗算のプリミティブな快楽を追求する

飯田:多くの人が、暗算をすることって「つまらない、めんどくさい」カテゴリーに片付けてしまっていますよね。日常生活する上でもほとんどしないですよね。消費税率が上がった瞬間から、税金の計算が難しくなってしまった。つまんないと思っていたり、苦手意識を持っていたりするから。

飯野さんはここに鉱脈を発見したんだと思ってます。思考して正解にいたることって本来は気持ちいいんです。知育とかそういうことじゃなく、“かけっこ”くらいプリミティブな快楽が存在する。子どものころって、理由もなんにもなくなく走ってましたよね。あれは気持ちがいいから。大人になると理由があっても走らなくなってしまいますが。暗算もそう。本来は気持ちいいものなんです。このゲームでユーザーは、ゲーム世界から現れる大量の数字を選択し、四則や数式を暗算で完成させることでストーリーを進めることができます。そのプリミティブな快楽を追求したい。

関:クルマのナンバーや切符の通し番号を見て、任意の数字をつくれるかどうかなんて、思わずやってしまうこともありますよね。

飯田:だから、数字をゲームとしておもしろおかしく演出するのではなく、数字が持っている本来のおもしろさを全面に出して行くゲームを作りたい。“好きな数字”や“ラッキーナンバー”ってありますけど、あれもおもしろいですよね。記号、抽象の極みにあるところに、人間が感情が寄り添わせて、意味をつけている。そういうところのおもしろさも追求したい。すべては、クラウドファンディングが成功してからなんですが。

佐藤:ちなみに、制作は僕が代表取締役を務めるWarp2(ワープ2)が行います。この会社は、ゲームの企画者である飯野賢治がかつて率いていた会社Warp(ワープ)のメンバーが再集結したものなんです。飯野の葬儀でメンバーが久々に再会して、そこで彼が作りたかったけど作っていないゲームをきちんと作ろうって話になりまして。クラウドファンディングが成功したら、KAKEXUN(カケズン)がWarp2の最初のゲームになる予定です。

江口:暗算がキモのゲームではあるものの、「奥行き」と「文脈」というのはあると思うのね。映画もゲームも奥行き感がキモだと思っているんです。ゲームだったらただの指の操作だったり、単なる画面転換だけだったらなんのおもしろみもない。その操作なり、転換にどういう文脈を持たせられるか。全体のストーリーはもちろんだけど、文脈の勝負だと思ってるんです。だからただの暗算でも、奥行きと深みをどれだけ感じさせるかが勝負かなと思っています。

KAKEXUN(カケズン)のキービジュアル

ゲームと映画が同時に作られる時代へ

関:そういう体験を経てゲームを作ってるわけですけど、映画ってけっこうゲームと近いところにあるそうですね。

飯田:いま、ゲームと映画が同時に作られることも多くなってきているんですよ。

佐藤:以前は映画がヒットしたら、それをゲーム化しよう、という流れがありましたが、いまはプロセスも作り方も混ざり合ってるんですよね。

飯田:いまは映画の撮影したものをモーションキャプチャーして、そのデータからCGを作っている。これをそのままゲームに転送という時代があったんですよ。以前に比べて格段に作りやすくなった。収益モデルとしても、映画とDVDである程度稼ぎ、さらにゲームを作って稼ぐという「ワン・ソース・マルチ・ユース」の流れになってきていますね。

関:かつて角川書店がやっていた「読んでから見るか、見てから読むか」というメディアミックス戦略がさらに進化しているということですね。

とはいえ、日本だと映画のゲーム化って売りだされるのは聞きますが、あまり話題にはなってないですね。

飯田:いまは、ゲームからアニメに行かずに映画って流れもありますよね。『バイオハザード』や『トゥームレイダー』。映画としての内容は微妙ですけど、それぞれミラ・ジョヴォヴィッチもアンジェリーナ・ジョリーもきれいだし、それだけでもいいじゃないかって気がする。映画なんてしょせんそんなものだ、みたいな感じもあるよね。

江口:そういう残り方もあってもいいよね。

飯田:映画がそういうポジションでもよくなった状況っていうのもおもしろいですよね。昔はとてもありがたがいものだった。でも、このごろはポイっと捨てられるものも出ている。見世物としてはじまった映画の原点回帰とも言えるんじゃないかな。

関:映画やゲームの作り方、ポジションが変わり、そして、クラウドファンディングのような仕組がポピュラーになると、今度は作り手と鑑賞者との関係も変わってきますね。

飯田:鑑賞者やユーザーも映画やゲーム作りに参加する意識が生まれてきますよね。そうなると、鑑賞の仕方や遊び方も変わってくるだろうし、さまざまな変化が生まれてくる。この変化そのものを楽しむ時代が拡がっていくんだと思います。

(取材・文:浦島茂世)

サポートにあたってのコレクター特典など、詳細はMotionGalleryのプロジェクト・ページをご確認ください。

webDICE MotionGallery キュレーションページ https://motion-gallery.net/webDICE

飯田和敏 プロフィール

デジタルハリウッド大学デジタルコミュニケーション学部デジタルコンテンツ学科教授

代表作品:「アクアノートの休日」「太陽のしっぽ」「巨人のドシン」「ディシプリン*帝国の誕生」「イージーダイバー」「モンケン」

KAKEXUN(カケズン)プロジェクトでは、チーフディレクターを務める。

佐藤直哉 プロフィール

株式会社ワープ2代表取締役CEO、有限会社シンク代表取締役社長

代表作品:「Dの食卓」「リアルサウンド」「エネミーゼロ(E0)」「Dの食卓2(D2)」「Talkmanシリーズ」「みんなでスぺランカー」など。その他システム系含め多数。KAKEXUN(カケズン)プロジェクトでは、制作ディレクターを務める。

江口勝敏 プロフィール

(株)フロムイエロートゥオレンジ代表取締役CEO

代表作品:音楽プロデューサーとして「さよなら人類」たま、で90年レコード大賞新人賞。ほか数多くのアーティストを育成。単体作品ではシングル100万枚、アルバム50万枚のセールス実績。関与したメジャーアーティスト20組以上、プロデュース作品は400枚以上。設立したレコード会社ではE0のマイケル・ナイマン、リアルサウンドの鈴木慶一、D2の作品をプロデュース。

KAKEXUN(カケズン)プロジェクトでは、プロデューサーを務める。

関 智 プロフィール

日大藝術学部映画学科卒。徳間書店でSF専門誌「SF adventure」編集長。その後プレイステーションで原案、シナリオ、プロデュースを手がけたゲームソフト「とんでもクライシス!」が国内外でヒット。PS2で「ストリートゴルファー」をプロデュース。ソフトバンク配信コンテンツ「Yubio」編集長を経て、10年wiiソフト「珍スポーツ」原案担当。

KAKEXUN(カケズン)プロジェクトでは、スーパーバイザーを務める。