大山慶『ゆきちゃん』より (c)イメージフォーラム・大山慶

短編映像のインディペンデント・レーベルCALFが現在渋谷アップリンクで定例イベントを開催中。8月1日に、ドキュメンタリー作家の松江哲明監督を迎え、映像作家の大山慶、アニメーション作家の水江未来氏、アニメーション作家の橋本新、アニメーション研究の土居伸彰各氏とともに、アニメーションをドキュメンタリーという視点からトークが繰り広げられた。

次回、12月7日(金)の第三弾は「和田淳のロンドン滞在記」と題し、アニメーション作家・和田淳が留学していたロンドンで出会った作家やイギリスの優れた作品を、上映を交えながら紹介する。

大山さんの作品は「生きていかなきゃね」ってこと(松江)

土居伸彰(以下、土居):今回は最近のアニメーションで「アツい」領域のひとつであるドキュメンタリー・アニメーションについて語っていきたいと思います。ゲストとしてお迎えしたのはドキュメンタリー作家の松江哲明監督です。CALFではアメリカのインディペンデント・アニメーション作家ドン・ハーツフェルトについての本を作ったのですけど、松江さんにはそこに寄稿していただきました。後からお話しが出ると思いますけど、松江さんとアニメーションという一見して意外な組み合わせ、実はそうではないということが分かると思います。松江さんに詳しくお話しをうかがっていく前に、まずはCALFの作家の作品を上映しましょう。少なからず今日のテーマに関連するものばかりです。

渋谷アップリンク・ファクトリーで開催された、CALF定例会Vol.2「松江哲明xアニメーション!?」より

[大山慶『ゆきちゃん』上映]

大山慶(以下、大山):『ゆきちゃん』はもともと自分で勝手に作っていた作品で、ミミズをつついているところのカットだけは出来てました。他に詳しい設定なんかは何も考えないで、ただミミズをつついているだけの作品を作りたかったんです。そのとき、イメージフォーラムから、東京をテーマにしたオムニバス作品(『Tokyo Loop』)の制作依頼が来たんです。音楽は山本精一さんが全員のパートを担当していて、山本さんは絵コンテを見ただけの情報のみで音楽を付けてます。[後半は死んだ女の子が登場しますが、]5分間のサイレントの作品を作るという枠が決まったので、そのルールの中で何を作ろうかなと考えていたときに、いとこの子供が亡くなったことが、ふとつながったんです。

土居:今日は大山さんの作品を初めて観る人もいると思います。どんな手法で作ったのか気になる人もいると思うのですが、教えてもらっていいですか。

大山慶『ゆきちゃん』より (c)イメージフォーラム・大山慶

大山:色を塗る代わりに、接写した写真を1枚1枚コラージュしています。そして、フェードイン、フェードアウトを繰り返して作ってます。現実以上に生々しくリアルなものを描きたいんですよ。アニメーションには全部がつくりものという前提がありますけど、自分が作りたいのは、絵空事を使ってより現実らしいものを描くことなんです。

松江哲明(以下、松江):事前にCALFさんのアニメーションを送ってもらって観たんですけど、大山さんの作品が一番気になったんですよね。「生きていかなきゃね」ってことじゃないですか。ふとしたこと、小さいことがとてもゾクっとくる。

「ただ動いている」、それだけが展開のすべてであるようなもの(水江)

水江未来『WONDER』より (c)CALF・水江未来 [現在制作中]

[水江未来『WONDER』上映]

土居:続いて上映した水江くんはちょっと変わったアニメーションを作っています。

水江未来(以下、水江):物語のない抽象アニメーションにこだわってます。ドローイングを使って、イメージがどんどん変わっていくものを作りたいんです。『WONDER』の場合は、一秒を構成する24フレームを全部使って、同じ絵を2度使わないで、全部新しいものを描きました。

松江:普通は24枚も描かないって聞きましたよ。

水江:そうなんですけど、24枚全部描くことに憧れみたいなものがあって、やってみたかったんです。動きを作ることに対して、願望みたいなものがあって。「ただ動いている」、それだけが展開のすべてであるようなものを作りたいんです。

大山:『WONDER』は、毎日1秒分ずつウェブにアップしていくんですよね。最終的にはひとつの作品としてまとめられるわけですけど、アップした順番通り、編集なしで完成となるんですか。最終的にこんなものになればいいというような、構想はあるんですか?

水江:自分の中で「こうしよう」というのはあるけれど、描いていくうちに変わっていきますね。最初のうちは、365日分もドローイングをするなんて不安だったんですけど、描き始めてみると、自分の中でイメージがどんどんと変化して、どんどん構想が変わってきて面白い。毎日の出来事を入れていこうと思うようになるんですよ。一応自分の中では、『WONDER』は日記みたいなものなんですよ。作品を見ると、この日はこういうことがあったな、と思い出すことがある。

水江未来『WONDER』より (c)CALF・水江未来 [現在制作中]

土居:二人の作品に共通しているのは、作家自身の体験なり実感がアニメーションというかたちで出てきているということですね。このことは今日のテーマと大きく関わってくるはずです。松江さんは、アニメーションとドキュメンタリーの関係についてどう思いますか?

松江:僕にとっては、自分の中の伝えたいことを尊重するということが大事なんですよ。ドキュメンタリーをジャンルとして捉える人が多いけれど、自分が表現したいもののためにドキュメンタリーという手法を使っているという方が正しい。最近、アニメーションにすごい興味がある。土居さんに声をかけていただいて、ドン・ハーツフェルトの解説を書くことになって、彼の作品をまとめて観たのが自分のなかではとても大きくて。「こんなドキュメンタリーの使い方があるのか」と衝撃を受けました。

土居:ハーツフェルトは作品制作だけで暮らしている作家なので、松江さんの『映像作家サバイバル入門』とのつながりで観ていただければと思っていたんですが、結果的に、「ドキュメンタリー」として観てもらえたんですよね。

松江:自分の中で、映画の定義は「フレームの外まで想像させること」なんですよ。ハーツフェルトやCALFで扱われている作品もヒントになってくる。フレームの外にこんな世界があるのかと気づかせるような作品が、僕の作り手としての映画の概念。不特定多数のお客さんと共有して、新しい価値観を作ることが大切。ハーツフェルトの作品で、自分の中でヒントになったのは、極めて簡単な、子供が描くような絵を使うんだけれども、表現しているものはものすごく個人的なことだということ。あえてラフな絵を使っている。あと、音の使い方がポイント。

土居:現実に録音した音を使っているんですよね。だから音の効果がすごい。「きっと全て大丈夫」という三部作は、脳に病気を抱えたビルという主人公がいて、描かれるのは、ビルという個人の内面から見た世界なんです。音の使い方がとても面白くて、まさに、彼の意識のフレームの外から聞こえてくるかのような効果になっている。

松江:アニメーションは普通、声優さんが作り込むことにかけているけれど、「フレームの外まで想像させる」には別の音が大切じゃないか。だからドン・ハーツフェルトの作品は、アニメーションが映画になりうるヒント。それに、場面展開や、三部作のチャプター分けなんか、古典的な映画の手法を使っていますよね。ハーツフェルトの作品は、映画制作をする人に気づいて欲しい。今の映画にない、新鮮な古典的な映画の魅力を備えている。

土居:ハーツフェルトの作品はテーマ的にも、アニメーション・ドキュメンタリーの系譜ど真ん中という感じです。このジャンルで代表的な作品は『戦場でワルツを』でしょうけど、あれは、内戦に従軍して虐殺の場面に遭遇した兵士が、知らぬ間に自分の記憶を書き換えてしまっていて、それを探るという話です。実写で撮影して、その後アニメーションを作っているわけですが、アニメーション・ドキュメンタリーは、現実をベースにしながら、カメラで撮影できない人間の性(さが)といった部分など、人々の内面を表現します。

松江:『戦場でワルツを』は劇場に観にいったんですけど、作り手の個人的な内面を再現する作品を見るのは初めてだった。記憶を再現するのに、ありきたりな再現ドラマとは違う、こんなやり方があるのかと。

土居:あの作品では実写とアニメーションを一緒に用いることが大切で、なぜアニメーションと実写の2つを使うかというと、それは2つのレベルのリアリティを共存させられるからです。そのために、わざわざ手間をかけた手法でつくっていますね。『ウェイキング・ライフ』や『スキャナー・ダークリー』で使われているロトショップというデジタルツールがあります。ボブ・サビストンという人が開発したもので、『ウェイキング・ライフ』や『スキャナー・ダークリー』でもアニメーションの監督をやっているんですけど、サビストンはそもそも、このツールをドキュメンタリーを作るために開発しているんですよ。ロトショップは実写をなぞってアニメーションを作るロトスコープという古典的な手法のデジタル版なんですけど、ロトスコープとドキュメンタリーがどう関係するのかといえば、それは人が喋る時の目の動きや細かい仕草を拾い上げるのに効果的だから、という話をしています。サビストンには『The Even More Fun Trip』という作品があって、これは自閉症の青年と一緒に遊園地に行く話。ウェブで少し観れちゃうんですけど。彼と一緒にいるパートがカラーになっていて。普通の人にとってみればなんてことない日常が、彼にとってみれば全て楽しくカラーで映る。そういう彼の世界の楽しみ方みたいなものを表現するのに使っている。

松江:[『The Even More Fun Trip』は]「映画」として観るとすれば、もう一歩先に行かないとダメな気がする。

大山:アニメーションとしても、ちょっと物足りなかったりする。アニメーションっていうのは絵の動きだとかセッティングで見せていくものであって、これは実写の動きがベースになっているから物足りない。ただエフェクトかけているだけじゃないか、って。アニメーションはフレーム内で動きや時間を作っていくメディアで、3Dが出てくることでアニメーションの定義が揺らいだところもありますね。

松江:これをアニメーションって言っちゃっていいの? 誰か新しい言葉作ってよ。

土居:アニメーションの質という話が出ましたが、ロトショップというツールを使うと、誰でもアニメーションが作れちゃうんですよ。ある程度線を描けば、自動的に補完してくれるので。『ウェイキング・ライフ』も監督のお姉ちゃん、つまりド素人が作画してたりする。

松江:ふざけやがって(笑)。

土居:アメリカのインディペンデント映画って、アイデア勝負みたいな作品も定期的に出てくるじゃないですか。ロトショップはその流れにも位置づけられますね。

時間なり動きをコントロールする魅力(大山)

松江:CALFのみなさんは、「これはやらないぞ」みたいなこととかあるんですか? 手間をかけることが大事、みたいな。

大山:手間をかければいいなんてことはないですけど、時間なり動きをコントロールする魅力っていうのがあって、抽象アニメーションなんかだと、完全にそれだけだったりする。ただ気持ち良いみたいな。

土居:10分の作品を作るのに2、3年かかったりするから、経済的になかなか厳しいってことはありますよね。

松江:皆さんは作品を作りながら、他でCMの仕事やったりするわけですか?

大山:そうですね。今作っている作品は、文化庁の助成を受けたり、「キャンプファイアー」っていうクラウドファンディングのサイトを使って、一般の人に制作資金を出してもらっています。

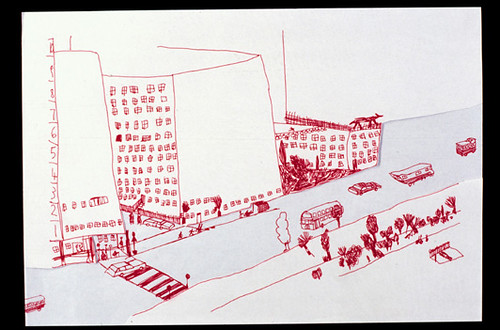

土居:大山さんが今作っている『放課後』は、今日のテーマのアニメーション・ドキュメンタリーに関係する部分がありますよね。放課後を過ごす何人もの中学生の日常が集まったような作品です。

大山慶『放課後』より (c)CALF・大山慶 [現在制作中]

[『放課後』の一部を上映]

松江:これは面白いですね。体育館の小窓から覗いている絵がいい。

大山:完成版はもっと絵の完成度を上げて、カットしたりする部分もあると思うんですけど。

松江:えー、これめっちゃくちゃ面白い。いいですよ、これで。これは子供じゃないとかけない絵。小学4年生と3年生と5年生が混じった感じ。

大山:そうなんですよ、これ小学生に見えちゃうんですよ。でも設定では中学生なんです。幼く見えすぎちゃって。子供の絵を動かすっていうのが海外でもよくあって、僕は小学生よりも中学生の格好悪い絵、そのへんがやりたい。

土居:いろんな絵のスタイルを使っていますが、全部自画像という設定なんですよね。

大山:メインで映っている人物が書いた自画像というコンセプトなんです。だから自分を可愛く描いていたりする。2008年にこの予告編を作って、そのあと結構寝かせてました。

土居:アニメーション・ドキュメンタリーは、すごくプライベートな世界を取り上げるときに絶山な効力を発揮するのではないかという仮説があります。アニメーション・ドキュメンタリーが何を取り上げるかといったら、想像しなきゃ理解できないような人の世界を結構描くことが多い。

大山:アニメーションを作っているからか、実写ドラマも、映画も、ドキュメンタリーに見えてしまうという現象が僕のなかで起こっていて。結局はどんなに役者が演じていても、「演じているという記録」にしかみれない。

大山慶『放課後』より (c)CALF・大山慶 [現在制作中]

松江:以前、黒沢清監督が語られていた言葉なんですけど、ドキュメンタリーと劇映画に境がないとおっしゃられていた。つまり、決定的に、カメラが現実に写るものを捉えている。アニメーションは現実を撮っていないから映画じゃないともおっしゃっていて。現実を撮るっていう定義は分かるんですけど、じゃあなぜこんなに『崖の上のポニョ』に感動してしまうのか。ハーツフェルトの映画を観ても、映画的だと思うわけですよ。そういうことで言えば、僕はドキュメンタリーとアニメーションの違いはないと思いますね。だから、ドキュメンタリーとフィクションの何が違うかというと、「ドキュメンタリーは絶対に現実しか撮れない」し、フィクションの場合は「今役者が演じているというものにしかならない」。そこがドキュメンタリーとフィクションの決定的な違い。ドキュメンタリーを撮る人は、絶対、「今」しか撮れないということを意識しないとダメですよ。そこの意識のない映画は、映画としての強度が下がる。だから僕の作品は日付を入れるんです。「撮ったものは現実です」というのがドキュメンタリーの強み。自分の作品に日付は大切だと思いますね。でもそこの分かれ目が揺らぐ映画が面白い。

大山:僕は東京造形大学の映像コースに通っていたんですけど、諏訪敦彦さんに「アニメーションって、何でも自分の思い通りになっちゃってつまんなくない?」って聞かれたことがあるんです。それにきちんと答えられなくて、「僕なんか思い通りにならないことだらけですよ」ってお茶を濁しただけになってしまって、未だに引きずってます。

松江:そこはずっと考えるところでしょうね。僕の定義でいくと、アニメーションは映画じゃない。現実を撮っていないから。だけども、ドキュメンタリーで撮るよりも遥かに主観が描かれている作品がアニメーションにはある。そこを今回考えたかった。今、『フラッシュバックメモリーズ』という作品を今準備しているんですけど、その中にアニメーションを使った表現があって。どう表現するかと考えたときに、アニメーションじゃないと表現できないって言う部分があった。

筆遣いとか息づかいを残すこと(松江)

土居:ここで一旦上映を入れましょう。今から観ていただくのはティム・ウェッブ監督の作品で、アニメーション・ドキュメンタリーの代表作『ジは自閉症のジ』です。イギリスの作品で、自閉症の子の描いたイラストとナレーションを使っています。『放課後』と少しつながるところがあるんじゃないかと思います。

『ジは自閉症のジ』より (c)Channel 4

[『ジは自閉症のジ』の上映]

大山:いいタイミングで流してもらったね。この作品と『放課後』、一見同じですが、僕が『放課後』でやろうとしていたこととは全然違っている。『ジは自閉症のジ』は、子どもが本当に描いた絵を使ってますよね。『放課後』を作ろうと思ったとき、僕もワークショップみたいなものを開いて実際に中学生に描かせようかなって思ったこともあったんですけど、やっぱりやめました。自分がつくる映画は、自分の頭の中でできたものを映像化するっていうことを僕はやりたいんだなと思って。ぱっと見が同じでも、やろうとしているは全然違うなと。

土居:もう1本上映しましょう。ダスティン・グレッラ監督の『平和への祈り』という作品です。イラク戦争に従軍して死んでしまった弟についての作品です。弟が戦場で記録した最後の音声を使っています。

『平和への祈り』より (c)Dustin Grella

[『平和への祈り』上映]

大山:冒頭のところで、絵を撮影しているカメラが写り込んだじゃないですか。あれ、狙いなんですかね、自分がこの場でこうして作り込んでいるって言う記録の。

松江:そういうかたちのアニメーションって、海外のものでは多いですよね。アニメーションを作っている、映画を作っているという意識が前面に出てくるというか。例えば『ライアン』[クリス・ランドレス監督]とか。逆に日本ではあまりないですよね。僕は、80年代に8ミリフィルムで映画を撮っていた人たちの「ポスト・ダイレクトシネマ」っていわれるような、作り手自身、カメラを持つ人自身が映画に参加するっていう方法に強く影響を受けたので、すんなり観ることができるんですけど。日本のアニメーションは、仕掛けを明かさないっていうか、フレームを明かさない。作り込んでみせてくって言うものが多いですよね。アニメーションだからこういう表現ができるんだっていうようなものがない。例えば、筆遣いとか息づかいを残すっていうこと。

土居:『平和への祈り』の場合、他のアニメーション・ドキュメンタリーでもそうだと思うんですけど、「私が見た世界」というものの表現につながっていくんだと思います。この作品の場合は、「私にとっては想像するしかない世界」「自分は知らなかった世界」というところまで伸びていく。アニメーションを用いて、私の世界「以外」の何かを知ろうとすること、人の声を聞こうとしているのがすごく珍しい。アニメーションを観ていると、たとえば松江さんの作品から常に感じとれるような被写体との直接的な関係性だったり、理解しようとするけれどもできないジレンマみたいなものがあまり感じられない。

松江:それはきっと、カメラが小さいからですよ。大きいカメラで撮る作品って、プロじゃないと作れないものじゃないですか。例えば、ピントを合わせるとか露出を合わせるとか、技術がないとダメな時代の映画。『ゆきゆきて神軍』みたいなドキュメンタリーがあるじゃないですか、カメラによって挑発してゆくような。あれはやっぱりね、カメラが大きいからできるんですよ。でも、僕が作っているものはカメラが小さいんですよね。だから撮っていることに気づかれないで撮れてしまったりとか。カメラが小さければ小さいほど、息づかいが撮れてしまう。手持ちカメラでブレてしまう映像を使うと、大きいカメラで撮るようなやり方じゃ、逆にちゃっちいものにしかなんないんですよ。むしろそれを武器にしないといけない。その作り方の究極は『童貞。をプロデュース』で、被写体にカメラを渡しちゃう。ボタン押せば撮れちゃいますから。僕がいない場所で語られる言葉とか、究極ですよね。今の時代は小さい映画作りって言うのを意識しないといけないなって思うんですよね。

土居:「小さい映画」っていうのは今日の重要なテーマになると思います。シネコンでかかるような映画を作る場合は、また違ってくるってことですか?

松江:僕が今やっている『フラッシュバックメモリーズ』は、シネコンでかけようと思っていて、一つ挑戦です。それは3Dでやるっていうのがありますかね。3D映画だからって、『アバター』みたいに大げさに飛び出してくるということはなくて、もっと小さいものを観てほしい。被写体の頭の中が入ってくるような。『ダークナイト』の監督がそういうことを言っていて、でかいものを撮るなら3Dは合わないって。むしろIMAXとか、解像度が高いものを巨大スクリーンで観せるようなやり方をしないとだめだと。僕、本当にそう思うんですよ。3Dはスケール感があるようで全然ないというか、特殊効果が増えるほど職人技というか、手の内が見えてきちゃうんですよ。3Dっていうのは、実は大きいものじゃなくて小さいもののほうが合っていると思うんですよね。

日本映画は3Dに合わないって言う人がいるんですけど、それは逆だと思うんですよ。大きいものをやろうと思うから、ハリウッドに見劣りするんですよ。『海猿』がそうしようとしたところで、ハリウッド映画と比べると古い表現じゃないですか。それだったら『アバター』観ようってなっちゃう。それだったら、逆の使い方で、もっと小さいものとか、人の頭の中に入ってゆくような表現をするときに、3Dは合うと思いますね。そういう考え方で僕は『フラッシュバックメモリーズ』を作ったんですよ。この映画、GOMAさんっていうディジュリドゥ奏者の方がいて、事故をきっかけに記憶の障害が起こって過去の記憶をなくしている。新しい記憶も1週間くらいしか覚えられない。でも、ライブができるほどに回復した。その人のライブ映像のところを3D化しました。ゴマさんが自分で記録していた10年分くらいの記憶は残っているんです。その記憶をライブ映像に合成しながら、ゴマさんがリハビリして復帰するまでと、今までの活動って言うのを同時に見せていく。映画では7曲使っているんですが、その中の1曲が、ゴマさんが事故にあったときとその後に体験した認知体験を描いていて、岩井澤健治さんにお願いして、アニメーションで映像化しました。

『フラッシュバックメモリーズ』は、「今」っていうのをすごく強く感じながら作った作品(松江)

『フラッシュバックメモリーズ』より (c)SPACE SHOWER NETWORKS.inc

[『フラッシュバックメモリーズ』一部上映]

松江:GOMAさんが日記でおっしゃっていたんですけど、筋肉痛があるのが嬉しいっていう。筋肉痛があるってことは、昨日すごい動いたっていうことで、記憶がなくても体が覚えてるっていう。それがすごく嬉しい。GOMAさんが書いた日記と、奥さんがGOMAさんを間近で見て書いた日記があって、GOMAさんが「この蕎麦、初めて食べたけどおいしい」と言っているんだけど、奥さんはこの蕎麦屋に何回も来たことを知っている。そのことを不安に感じたりとか、ちょっとミステリー映画みたいな感じ。GOMAさんはもうライブの撮影のことは覚えていないんですよ。僕のことは、もう何度か僕と会っているんで覚えてくださっているんですよ。映画の編集をしているときに、GOMAさんに手紙を書いてもらって、映像を見てどう思ったかを聞いて、それを映画の中に入れてるんですよ。今回、僕自身、現実を撮っているはずが、なんだかそうでもないような気がしてきてよくわからなくなってきているところがあって。僕らが現実だと思って作っているものも、GOMAさんにとっては過去でしかない。GOMAさんにとっての映像ってなんだろう、僕自身にとって映画作りってなんだろうって考えますね。この映画は震災の後にすぐ撮っていたので、ゴマさんの生き方をより知ることができたというか、自分にとってはすごく力になりましたね。GOMAさんは今しかない人。みんな、未来とかそんなのばっかり撮っているけど、GOMAさんは、「今」を生きるっていう説得力を強く感じる人。『フラッシュバックメモリーズ』は、「今」っていうのをすごく強く感じながら作った作品ですね。

土居:アニメーションを担当なさった岩井澤さんの作品も今回特別に持ってきていただいたので上映します。

松江:実は今アニメーションをプロデュースする準備をしていて、そのアニメーションを担当するのが、岩井澤さん。僕が岩井澤さんとアニメーションを作りたいと思ったきっかけは、大橋裕之さんというマンガ家の方の『山』を原作にした作品でした。

[『山』上映]

土居:漫画とアニメーションって、よく結びつけられますけど、それとはまた違った繋がり方を感じますね。

松江:漫画で見るとあの熊を発見するところはカットの割り方が原作と違くて。アニメーションっていうよりは実写のほうが近いなって思いました。親近感を感じたというか、こんなふうに表現する人っていたのかと思って、それで岩井澤さんに声をかけたんです。

大山:プロデュースをするとのことですが、お金のことってどうするんですか?

松江:僕が今考えているのは、作品の権利をスタッフのみんなで持つということ。利益が上がった時にそれをみんなで分担しましょうっていうやり方。監督が一番お金がもらえないのが自主映画。でもそれは間違っている。で、最初に監督料っていうのを入れておく。今は劇場で上映することに対しても、敷居が低いじゃないですか。シネコンではなくインディペンデントのミニシアターとかで一緒になって宣伝していくっていうようなことをやっていかないと、配給・宣伝と区分けせずに、お客さんも一段となってやってもらえれば今までとは違うことができるんじゃないか。今、監督として企画を進めているもの、プロデューサーとして企画を進めているものの両方があるんですけど、監督の仕事もやることはやりますけど、実写の規模では、もう監督としてやらなくていいかなとも思っている。今はプロデューサーとしてアニメーション作ることに専念したい。岩井澤さんはこの作品をインディペンデントの映画として届けたいと言っていた。それだったら、今まで僕がやってきたことだと思って。そこに、アニメーションのこういう人が入ってくるっていうのは面白し、新鮮。そういうことをやりたい。

土居:今回はアニメーションとドキュメンタリーというテーマで松江さんをお招きしたわけですが、打ち合わせのときに、松江さんが今アニメーションを準備しているというのを聞いて、あまりの偶然に驚いたんですよ。『映像作家サバイバル入門』のこともありましたし、ドキュメンタリー・アニメーションが描きがちなものというテーマもあったので、最終的には、松江さんがおっしゃっていたような「小さい映画」の話になるだろうなとは思っていました。自分たちのリアリティに基づいて、ルールやフィクションを決める。アニメーション・ドキュメンタリーの性質もそうでしたし、松江さん自身の実践を貫く態度にもつながるだろうと。

松江:僕は「小さい」っていうことをあまり否定的に考えてないんです。小さいものだけど、ものすごく世界につながろうとしているような、本質といいますか、そういうものとつながるものがあればいいなと思います。そんなふうにして映画を作って、海外とかで上映したときに思うのは、小さいものを徹底的に見つめると、どこか広いところにつながっていると実感することがあるってこと。逆に、自分のやりたいことを徹底的に見ないと、結果的には大きなところにつながらない。それが届かなかったら表現として弱い。たくさんの人に観て欲しいとか、それは結果であって。今は世界につながるというか、外につながる回路がたくさんあるじゃないですか。それこそ、YouTubeとかで何百万人が見ましたっていうようなことが容易であるだろうし。今は海外で上映させてくださいって言われても、USBで送るだけで済んじゃうじゃないですか。そこを大事にしないといけないと思うんですよね。

ブルーレイでの上映も、映画のプロとかマニアの人が見たらわかると思うんですけど、普通の観客はわかんない。ブルーレイもフィルムも。それだったら、ブルーレイだとしても多くの人に見せるっていう可能性があるほうが嬉しいですから。面白い作品とか、海外で上映しても一緒ですよ。吉祥寺に来そうな、リュックサックしょってパーカー着てるヘッドホンつけた兄ちゃんがどこにでもちゃんといるんですよ。パリのどこかにも、iPhone使ってTwitterで情報得て「変な映画観た―」とか言ってるんですよ。結局客層一緒っていうか。映画は何が好きなの?って訊くと、ラース・フォン・トリアーとか、三池崇史とか、園子音が好きだとか、一緒じゃねーかと思って。そういう近づき方は今すごい面白いと思いますね。アップリンクみたいなところは世界中にあるんですよ。だからいいんだと思いますよ。日本で上映しても、よくわかんないっていうのはおばちゃんだったりして、

パリで『ライブテープ』を上映したときも、おばちゃんが「ワンカットが長すぎる」って言って。ワンカットの映画なのに(笑)。でも、奥のほうでモジモジしてる若い兄ちゃんが、握手してくださいとか言ってきて、最後まで1時間くらいしゃべったりして、僕はすごい感動しました。楽しいですよ、そういうのって。そういうのがいいなと思って。CALFさんがしている「敷居を低くすること」ってすごく楽しいと思います。DVD出すとかすごく楽しいじゃないですか。

大山:まだアニメーションを作るなんて考えるずっと前、中学生のときに、パイオニアのショールームってのが中目黒にあるんですけど、学校をサボってそこでドキュメンタリーやヤン・シュヴァンクマイエルを観て、すごい衝撃を受けて。それがきっかけでアニメーションを作りはじめたわけではないんですけど、お客さんから、どのような客層がターゲットなんですかって質問されたときには、どこかの国にいる僕みたいな中学生に見てもらえたら嬉しいって答えています。当時はシュヴァンクマイエルみたいな大御所じゃないと上映やDVDなんて手に入らなかったのが、今ではどこかで僕の作品を知ってもらえれば、CALFのホームページで買えるっていう。だからすごい時代ですよね。

土居:大山さんのDVDは、『放課後』が完成してないのでまだ買えないですけどね。勝手に美談にしちゃってますけど。

大山:そうだ、まだ出てないんだった……ウソついちゃった……。

(2012年8月1日、渋谷UPLINK FACTORYにて)

『CALF定例会 Vol.03 -和田淳のロンドン滞在記-』

渋谷UPLINK ROOM

2012年12月7日(金)

19:30開場/20:00開演

トークゲスト:和田淳(アニメーション作家)

出演:大山慶(映像作家)、水江未来(アニメーション作家)、橋本新(アニメーション作家)、土居伸彰(アニメーション研究・評論)

料金:当日一般1,800円/予約一般・学生1,500円(すべて1ドリンク付)

ご予約は下記より

http://www.uplink.co.jp/event/2012/3675