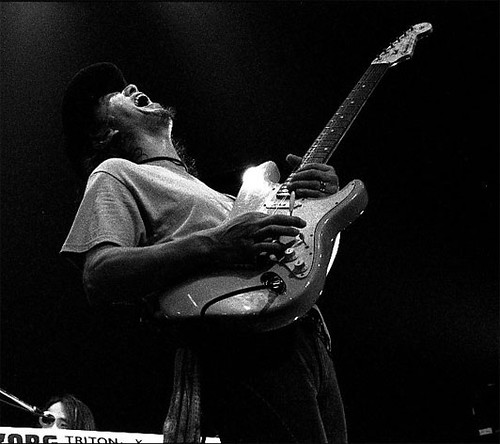

「村八分」photo:井出情児

1970年代から日本におけるロック・フォトグラファーの先駆けとして活動を続ける井出情児が写真・映像展「死ぬまで待てない」を青山・CAYにて開催する。故・忌野清志郎擁するRCサクセションや村八分、はっぴいえんどなど、現在のロック・シーンに大きな影響を与え続けるアーティストたちから信頼を寄せられ、ダイナミックなライブ写真をはじめとして、ミュージシャンが他のカメラマンには決して見せない、思いがけない表情を収め続けてきた。今回の展覧会では、写真、そしてビデオクリップや映画などの映像表現で日本のロック・シーンの熱気を生々しく捉える井出氏の、これまでの作品を一望できる内容となっている。彼がなぜモノクロ写真にこだわりつづけるのか、初となる本格的な個展を前に聞いた。

被写体との共同作業で生まれた写真たち

── 今回の展覧会は、普通のギャラリーでの展示ではなく、ライブも含めた企画になるそうですね。

肩のこるようなものじゃないから、写真をネタに酒でも飲めたらと思っているんです。以前からCAYは毎日のようにライブをやってて、誰かしらがパーティーをやっていて、僕が若い頃は金がないのに平気で行って、誰か知り合いを見つけて入り込んで飲んでたりした思い出があるから(笑)。上(スパイラルガーデン)もいいんですけれど、なんとなく落ち着かなくて、下(CAY)でやることにしました。

井出情児氏(撮影:山川哲矢)

── CAYのフロアに写真を展示するんですか。

壁に貼ったり大きいプリントを4、5枚置いたり。だから気に入らねえやつがいたら踏んづけるんじゃないかと思うんだけど(笑)。最初はライブと映像を出したらいいんじゃないという話から始まって、ついには写真展になったので、責任重大になってきちゃった。

だいたい、発表されている写真がほとんどだし、これで写っている人も歯が欠けていってる。だから、とにかく一度は利用した写真だけど、何十年か経って、この写真は二度とないだろう、と思うのがいくつかあるので、それをとにかく今の若い人に少しでもいいから見てもらいたかった。

それから、カメラもデジカメの時代になってきて、ぜんぜん変わってきてしまったんだけれど、もう一回モノクロのフィルムを使ったアナログの写真の時代がもう一度来ないといけないんじゃないかと思って。普通こういう写真だと、僕が死んじまって、1年か2年して友達が集まってきて、やってくれるのが普通なんだけれど、たぶんいまの状態だと、全部僕にとっては宝物なんだけれど、残された者にとってははっきり言ってただのゴミですからね(笑)。

とにかく一度きちっとまとめて、写っている人で欲しい人がいればあげてしまった方が今後の利用価値が出てくるのかなっていうのと、僕自身も何十年も前の写真がほとんどですから、それが価値として見られるのであれば、とどめておきたいなと。総集編というと変ですけれど、みなさんにお世話になって撮らせてもらったわけだからとにかくそれを返ししたいなというのと、ありがとう、というのを考えているんです。僕がどうこうというのじゃなくて、相手(被写体)がすごかったから残ったんだし、そういう意味で、共同作業じゃないかと思うので。

「Char」photo:井出情児

── これまで単独の個展を開催してこなかったのはどうしてですか?

バンドの写真展だったりは何度かやったりしたことがあったんですけれど、僕個人としての写真展は初めてなんですよ。出会いがあって、面白いことをしている人がいっぱいいて、それをただ撮っていて、その時期にはひとつのかたちになったんですけれど、それから40年経ったときに果たして価値があるのか自信がなかったんです。

でも、へただけど、時間が経って時間の重みがついたら、白黒の写真の奥深く、デジタルみたいに表面的なものじゃなくて、時間を凝縮できてるんだというのを解ってくれる人が何人かいてくれれば、僕ももう一回やれるのかなという気がしていて。時代的には僕みたいなカメラマンはいらなくなってきちゃったからね。ビデオもやってきたけれど、業界が違う方向に進んでしまって音楽を殺していってるような気がしてしょうがないんで。そのへんもひっくるめて、最後のひと暴れとして、3、40年かけて作ったものをぜんぶぶち壊して、チャンチャンと終わりにしようと思ってるんです(笑)。

「はっぴいえんど」photo:井出情児

カラー写真は情報が多すぎるから真っ黒にしていた

── いまはデジカメで簡単に撮れる時代ですが、井出さんが1枚シャッターを切るのにものすごい集中力をかけてきた70年代との違いをどのように感じていますか。

僕らのころは(アーティストは)とにかくカメラマンを信用するしかなかったんだろうと思います。プロといっても、たまたま運が良くてこれで食ってこれたんですけれど、僕らがはじめた頃って音楽の分野をメインとするカメラマンって他に何人かしかいなかったんですよ。僕はどうしても、最初に会ったときの印象を大切にしていたんですが、この写真でどう?って聞いていやだったら、じゃあこっちはどう?みたいなやりとりから始まって、長く撮影を続けることができるようになると、お互いに今度はこういうのをやろうということができるから、例えばパッと行ってセット組んで「ありがとうございました」、というような簡単な撮影はできなかった。

── 時間をかけてアーティストとのコミュニケーションを深めていくということですか。

僕はそういうやり方でした。なんでそこが必要なのか、というところから始まって、歌の持ってる世界と、アーティストのイメージをこっちがどれだけ引っ張り出すことができるか、ということ。そして残ってしまうものですから、ミュージシャンのいやなものは残したくないし。だからお互い「これでいこうよ」と納得がいかないと。この1枚しかない、という写真が残ればいいと思った。そんなに周りを巻き込んでやれる状態ではなかったですから、ツアーにしろ、とにかく気になるやつのそばにいて、そいつがなにを見てるとか、なにに興味があるとかを掴んでいって、しぶとく追いかけていったからね。そのうち全部ベタを見せて「これだけは使わないでくれ」というのだけ「解りました」といって。信頼関係だけで持っていたようなもんだよね。1度2度じゃなく声をかけてもらえるというのは、そういうことなんじゃないかと思って。そこまでの関係を築けたら、今度は「こういう方法論もある」とか「アメリカまでロケにいっちゃわない?」とか平気で言えるようになると、「じゃあ向こうでレコーディングもしよう」なんてことができちゃったりするからね。

「シーナ&ロケッツ」photo:井出情児

── 井出さんの写真の特徴である質感なんですが、意識的に暗くしていたんですか。

当時は真っ黒にしていたんですよ、余計なものを見せない。というか、今カラーで情報が多すぎちゃってすごく散らかって見えるから、モノクロにしたほうがぐっとその世界に入れるんだけれど、それでも邪魔が多いって、どんどん潰していたんですよ。

実は、今頃になって当時の焼き方よりグレーを増やしてきていて。当時より紙が良くなってきているので、コントラストがつかなくなってきちゃったんですよ。前は一生懸命焼き落として真っ黒にしていたんだけれど、見えたほうがその時代も見えていいような気がしていて。

── それは当時の時代の空気も関係していたんでしょうか。

最初に写真をやりたいと思っていたときに、ちょうど不良の仲間に当時新宿や御茶ノ水にあるダンモっていうモダンジャズの喫茶店に連れていってもらって、ジャケットを見てかっこいいやつを頭から聴いていったんですよ。それがブルーノートで、ほとんどがハイコントラストの写真をジャケットにしていて、ザラザラとしていて、そこに黄色いゴシック体の文字が乗っていたり、デザインもすごくシンプルでかっこよかった。カウンターのところに置いてあるジャケットのイメージで膨らまさせて聴くものだから、ロックを聴きだしたときも、ジャケットのいいのから片っ端から買ってましたね。その世界が頭のなかでワイドスクリーンになって、へたしたら動きだすじゃない。言ってみれば自分が主役の映画を、音楽を媒体にして観ているようなものだから。

どうしてこんなに荒れてるんだろうと思ったら、当時は望遠レンズがあまりなくて、66と呼ばれる標準レンズのカメラを使ってそれをトリミングするので、ザラザラする。それを知らなかったから、自分で現像液の温度をあげてみたりすることで、エッジが立つ現像になるのを再現しようとしたんです。

それから演劇のゲネプロで写真を撮るときなんかは、たとえば新聞の演劇評論の人が観に来るわけですが、そこに間に合わせるように渡すようにしなくてはいけないから、主役の女の子が写っているものを中心に、とか、あらかじめ決めて現像したり、いかに早く効率良くやるかを考えていました。干すのもドライヤーで乾かさないでアルコールにつけて振り回して濡れたままのばし機に入れるとか、海外のアーティストのツアーにくっついて動くときに、ホテルのフロアをぜんぶガムテープでとめて暗室を作ったり、他の人がやらない方法論を考えていたんです。

「RCサクセション」photo:井出情児

若い人で本当の不良が出てきてくれればいい

── その撮影のスピード感が、井出さんのライブ写真の特徴になったんですね。

何本撮っても、36枚撮ったなかで最初の1、2枚と最後の1、2枚のどっちかがいいね。そして、燃えてるうちにやっちまわないと。映画は一回ワーッとやって一週間でもいいから抜いて、もう一回観て編集に入るんだけれど、写真はあっという間にやっちゃったほうがいいような気がする。写真と映画を両方やってきて、どうしても写真はなるべく映画チックに、ぶれてもいいから振り回す、みたいなかたちで撮りたいし、映画はとにかく重たいカメラを使って脚つけてもいいからどっしり撮る。映画は写真みたいに、写真は映画みたいに捕れたらいいなと思ってたんです。

「ARB」photo:井出情児

── 今回の展示で、当時の熱を感じた若い世代がもっとなにか新しいアクションを起こしてもらったらすてきだなと思いました。

あの時代っていうとすごい語弊があって、ジジイみたいに思われるからいやなんだけれど、ひとつの68、9年あたりから70年代いっぱい、ものすごい勢いでバブルに向かって突っ走っていたあのパワーみたいなものが今ないから。それを僕らの年代の人が定年退職してハーレー買ってキャンピングカー買って夫婦で死ぬまで旅行するんだ、みたいなのもいいんだけれど、とりあえずもう一回、あの頃の熱というか、頭のへんが39度6分くらいにボーッとなっているような、ああいう時代がもう一回来てほしいなというか、来なきゃいけないと思う。

なんでもかんでも与えられた情報のなかでしかできなくて、たった一発原発がいっちゃって電気がこなくなっただけですべてのものが止まってしまう時代になってしまった。そうじゃなくて、当時ロックンロールって言っていた時代になるような気がする。それがいつのまにか浸透していって、今でも残っているアーティストもいるんだから、流行らないから一抜けたというにしても、それだけはちゃんと伝えておかないと辞められない。今の若い人はお膳立てしないとできなくなっちゃったけど、もう一回言いたいことをちゃんと自分の言葉で言わないと。やりたいことをやって歌いたいことを歌って、捕まっちゃってもいいじゃない(笑)。若い人で本当の不良が出てきてくれればいいな。

(インタビュー・文:駒井憲嗣)

井出情児 プロフィール

ロックフィルムの第一人者。唐十郎主宰の劇団・状況劇場の俳優を経て、1970年からアングラ演劇、アングラ音楽の写真、映像撮影を手がけ、テレビ番組、プロモーション・フィルムの製作、撮影を担当。甲斐バンド、ARB、佐野元春、矢沢永吉、沢田研ニなど、日本の音楽シーンをリードするミュージシャン、エアロスミスら国外のスターミュージシャンのフィルムを撮影、監督。また俳優・松田優作のプライベート・フォトを長年に渡り撮り続けた写真家としても知られる。

井出情児写真・映像展「死ぬまで待てない」

会場:CAY(スパイラルB1F)[地図を表示]

会期:2011年5月24日(火)~5月27日(金)11:30~24:00

※5月23日(月)18:00~ オープニングイベント(有料)

※5月27日(金)クロージングセッション

入場料:無料 ※レストラン内展示の為、別途飲食代

*展覧会会期に合わせてスペシャルメニューが登場します。