キミ・タケスエさん。マンハッタン・ミッドタウンのカフェでインタビュー取材。(撮影:タハラ)

ハワイ出身マサチューセッツ育ちで日系3世の父、白人アメリカ人の母親を持つ映像作家、キミ・タケスエ(Kimi Takesue)。若く見えるが、経歴を見れば過去16年、地道に制作を続け着実に世界に認知されてきている実力派である。これまで作った7作品(”Bound”1995、”Rosewater”1999、”Heaven’s Crossroad” 2002、 “Summer of the Serpent” 2004、 “E=nyc2” 2005、 “Suspended” 2009、 “Where Are You Taking Me?” 2010)はサンダンス・チャンネル、インディペンデント・フィルム・チャンネル(IFC)、米公共放送で放映されたり、またサンダンス、ロッテルダム、ニューディレクターズ/ニューフィルムズ、ロカルノ、バンクーバー、ロンドンなど世界の名だたる映画祭や美術館などで上映されている。また、スラムダンス映画祭でスラムダンス・スピリット賞、ブルックリン国際映画祭で審査員特別賞、ブラック・マライヤ映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞など、受賞歴も豊富、栄誉あるグッゲンハイム財団フェローに選ばれた実績もある。フィクション、実験映画、ドキュメンタリー、とジャンルは多岐にまたがる。今回の記事では、最新作で初長編作品の『Where Are You Taking Me?』をご紹介し、NYを拠点に世界を飛び回るキミ監督の生の声をお届けする。

“Where Are You Taking Me”より (撮影:タケスエ)

最新作”Where Are You Taking Me?”を見て

ロッテルダム映画祭のコミッションで制作されたというこの作品『Where Are You Taking Me?(筆者訳:私をどこへ連れて行く?)』は、キミが2009年にウガンダを訪れて撮影した作品である(あまりジャンル分けはしたくないが、読者のために一応実験ドキュメンタリーとしておく)。DVDの紹介文を読むと、ウガンダの首都カンパラで監督が見つけた人々の日常と、反政府軍に誘拐され兵士として戦わされたトラウマを持つ子供達のための避難/リハビリ学校のことが書いてあった。また、カメラを通して見る者・見られる者との関係を探り、何を探しているのか、何を見つけたのかを視聴者に問いかける作品、とあった。キミ・タケスエと言えば名前は知っていたが、これまで作品を見る機会はなく、ぼんやりと実験映画を作る監督だろうと思っていた。ビジュアルがすごいらしい、しかもパナソニックAG-DVX100Aというプロ用ではあるが今ではかなり旧式のミニDVカメラで撮影したらしいという前評判を、キミの友人である映像作家仲間から聞いた。

それ以外何の先入観もなくその友人と一緒に作品を観て、その友人と一緒に吹き飛ばされた。息を飲むようなビジュアル(色、フレーミング、miniDVだなんて、信じられない!)、印象派絵画のような美しい構図(長回し)の中で立ち止まったり立ち止まらなかったりしながら行き交う人々がカメラ─キミ自身─私たち視聴者に投げかける視線、色彩に溢れて生き生きとしたウガンダの人々の日常(ホテルでの豪華ウェディング、動物園を訪れる子供達、重量挙げ女性チャンピオンシップ大会、カンパラの市場など)、そして作品真ん中から後半に置かれた、元子供兵士で現在学生の子供達の学校での日常と、ほんの短いが忘れられないインタビュー・セグメント。そしてまた続く街の日常。万華鏡を覗くように、次は何が映し出されるのかを前の絵とは関係なく楽しみにし、徐々にそれらの繋がり、そして作り手は一体どこに私たちを連れて行くのか、私たちが他者の姿を見るのは何のためなのか、をゆっくりとした時間の流れの中で考えさせられる作品だった。3日間くらい、残像が頭を駆け巡った。

その後キミ監督が快く取材に応じてくれたので、フォルムメーカー仲間の対話という形で取材させてもらった(取材は英語で行われたので、本文の彼女の言葉はすべて筆者訳)。彼女はとても知的な人で作品は複雑なので、多少難しく感じる読者もいるかもしれないが、最後まで読んでくれた人にはキミに関する驚きの事実が待っている、ので最後まで読んでね!

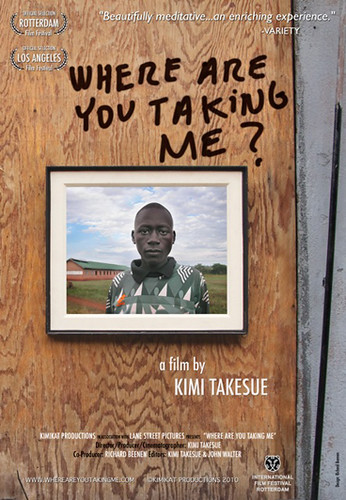

作品のポスター/DVDカバー(デザイン:リチャード・ビーナン Richard Beenen)

作品のできた経緯

──まず、この作品ができた経緯を教えてください。

過去にロッテルダム映画祭に私の作品3-4つが上映されていたので、そこのキュレーターの一人ガーティアン・ズイロフ(Gertjan Zuilhof)とはもともと知り合いだったの。2年前に短編”Suspended“(何かを待っている人々の映像コラージュ)をロッテルダムで見せた時に、彼からこの国際的プロジェクトに参加しないかという話があった。企画の内容は、ロッテルダムで今後アフリカ映画に力を入れたいのだけれど、調査をしないと全体像がつかめていない。特にフランスの植民地だった国(ニジェール、セネガル等)を除いては映画産業が発達していないため(筆者注1参照)、それらの国の映画は西側に伝わって来ていない。そこで、過去にロッテルダムで作品を紹介した世界中の監督の中から、一度もアフリカに行ったことのない12名を選び、それぞれの国の映画制作状況と制作者を調査、交流してもらい、見つかったアフリカの新進監督たちをロッテルダムのスタッフに紹介してもらう、そしてそのついでに、12名の映像作家には現地で作品を一本ずつ作ってもらう、というものだったの。

内容は現地の印象でも地元制作者とのコラボでも何でもよかったんだけど、予算は本当に少なくて、ほぼ航空費とホテル代のみ。あとは基本的に自分一人で作品を撮影・編集・仕上げできる人、というのが条件だったの。私がウガンダに行くことを選んだ理由はまず第一にもと英領で英語圏だということ、第二に首都のカンパラは比較的安全らしいこと、これは私は女だし、一人で撮影することが多いから重要だったの、そして第三に、親しい友人の一人にブルックリンの”651 Arts”というアフリカン・アート伝承のための非営利団体を運営している女性がいたので、彼女を通じてウガンダのアーティストを紹介してもらうことができたから。結果、そこで紹介してもらったアーティストの一人がダンサー・振付け師のオケロ・サム(Okello Sam オケロが姓)で、彼がホープ・ノース(Hope North)という元兵士や戦争孤児の子供達のための寄宿学校をウガンダ北部に創立した人物だったので、本当にそのご紹介が役に立ったの。そういうわけで、2週間半-3週間、ウガンダに行って創った作品がこれです。

じゃあ学校のことは撮影に行く前から知っていたの?

ええ、それだけはわかっていたことだったの。でも、この話を受けるにあたって、とにかく前もってアジェンダを決めたり、これについての映画を作ろう、というアイデアや期待を持ちたくなくって、ルーズに有機的な感じで制作を進めたかったの。確かにオケロ・サムが事前に持っていた数少ないコンタクトの一人ではあったし、彼の背景(注2)も知っていたのだけど、それに焦点を当てたくはなかった。戦争とか子供兵士の体験に重きを置いた作品を創りたいわけじゃなかったから。でも、その学校を訪れたいとは思ったし、結果として、子供達のことをセンセーショナルに取り上げるのではない形で作品中に収めることができたんじゃないか、と感じてる。でもそこに行けたのは、親しい友人がオケロに紹介にしてくれて、校長である彼が自ら私をそこへ連れていってくれ歓迎してくれたからこそできたことなの。学校に滞在したのは4日間だったと思う。

カメラの前に集まる子供達(撮影:タケスエ)

アジェンダを持たずに紡いで行く手法

──どうして前もってアジェンダを決めていきたくない、と思ったのですか?いわゆるドキュメンタリーの多くは、アイデアがあって、リサーチして、ストーリーラインまで撮影前に決める場合もあったり、それにそぐうイメージを探して撮ったりするものもあると思うんですが、それへの反発?

撮影を通じて探索し紡いでいく(exploratory)作品にしたかったの。実はその頃、私がある小説をもとに書いた脚本でドラマ映画の製作の話が進んでいて、それはNYを舞台に、一人娘を亡くした日本人のかき氷売りの男性とアメリカ人のキャバレー歌手の女性との間のラブストーリーなのだけど(豊川悦司が主演を承諾しているらしい)、それはまだ実現してないプロジェクトなの。そのプロジェクトのために私はその頃、莫大な時間と労力をかけていて、そのことを考え過ぎて話し過ぎて神話化してしまって、ストーリーが魔法を失ってしまったかのように感じていたの。それもあって、この作品はまったく違うアプローチでやろう、と思ったの。でもそれだけじゃなく、ドキュメンタリー制作で皆がやっているような、何かのアイデアを持ってどこかへ行って、自分の言ってほしいことを言ってくれる誰かを探して撮影して目的を果たす、そういうのが私には作為的で押しつけのように感じられるし、時には乱暴に思える。そういう作品が全部よくないと思っているわけじゃないの。中にはとても面白いと思うものもある。でも私は、振り出しに戻って、直感でもって環境や周りのできごとに反応して行こう、みたいな決心と興味があった。その中で特定の選択をし物事を特定の見方で見ていく自分を表現したかったので、予想を立てたくなかった。

ただ一つ私の心の中で明確だったのは、アフリカやウガンダの惨状に焦点を当てたくない、ということ。アフリカの像として繰り返されるセンセーショナルで典型的なイメージづくりに貢献なんかしたくない、と思ってた。私たちが普段ニュースで見るアフリカのイメージと言えば、貧困、内紛、子供兵士、エイズ、腐敗政治……自然とそういう認識になってしまっているでしょう?それだけの訳はない、と思えるはずの知識階級の人達でさえも、私の映画を見て実際にとても驚くのよ。 わかる、わかる、こういう時あるよね、とか、そういう、何てことはない、複雑でニュアンスに満ちた日常。そりゃあ恐ろしい出来事はあるけれど同時に美しいことも沢山あって、そういう小さな瞬間たちを捕らえたかった。それって案外大切だと思うの。

ウガンダの子供達を撮るキミ(撮影:ズイロフ)

撮影

──撮影は一人でやったの?

私の撮り方は、大抵土にへばりつくような感じのローアングルでフレームを決めて、座って、何かが起こるのを待つ、というもの。最初はカメラを珍しがって寄ってくる人がいて、それもそれで作品に入っているけど、そのうち皆慣れて風景の一部になったり、とにかくしばらくかかるの。それで、普通は一人でやるんだけど、今回は実は事情が少し違っていて、ロッテルダムのプログラマーでこの企画の首謀者であるガーティアンが撮影に同行したいというので、二人のことが多かったの。自分が選んだ12人の制作者がそれぞれどんな過程で作品を作るのかが見たかった、プロジェクトに参加したかったのだと思う。だから、あまり放っておいてもらえなかった。それで、ちょっと調整が必要だったわ。プレッシャーをかけないように彼はすごく気を遣ってくれたのだけど、やっぱり退屈しているんじゃないか、もう次に行きたいんじゃないかって、私の方も気を遣ってしまった部分もあった。でも、移動や荷物運びや撮影交渉など助かった面も多くあったわ。

──その彼は、白人の方?

そうよ、オランダ白人。だから、その人といることで、私も大分目立ってしまって……一人でいたってどちらにしても白人に見られたことにはかわりはないのだけど。たとえ私は半分日本人でも、白人アメリカ人としてしか見られなかった。

そうなんだ。私にはキミは白人には見えないけど。

私もそう思ってはいないんだけど、でもウガンダでは、大抵のアメリカ黒人だって白人とみなされるわ。

──えー、そうなんだ

うん、だって肌の色が薄いから。ウガンダでは皆が黒人、肌の色が黒いもの。

──じゃあ、アジア人はどう受け止められているんだろう?

私がもっとはっきりアジア人、例えば中国人に見えたらまた違っていたんだと思う。今中国がアフリカにもものすごく進出していて、工場とか建っていて、アフリカ人と中国人間の関係がおもしろいことになってるから……テンションもあり、混じり合いもあり。私の中のアジアを見抜く人も多少いたけど、大抵は白人と見られた。話が少しそれるけど、実はロッテルダムのプロジェクトの次段階はそのことに関連していて、ガーティアンは私たちの旅で見つけたアフリカのフィルムメーカー達をその後中国に連れていって、中国についての作品を作らせている。そして次には中国人のフィルムメーカーをアフリカに連れていくんですって。

カンパラで撮影するキミ

──キミが被写体を選ぶ基準というのは何?

おもしろいと思えるものなら何でも撮った。時には撮る内容自体がすごくおもしろいこともあった。例えばホテルの宴会場で行われていた女性の重量挙げチャンピオンシップ。あれは、別のホテルでドリンク休憩していた時、街で起こっている会議の広告とかが貼ってある中に、一枚重量挙げの広告があったの。そこは、アフリカ中から集まった女性重量挙げ選手が泊まっているホテルだったみたいで、あちらこちらにそれらしき人達が歩いてた。それで、おもしろいから撮ろう!ってことに決めたり。でも例えばオープニングの町中の上から撮った交差点なんかは、ただ人が歩いて行き交っているだけだから、大抵の人にはおもしろくないかもしれない。でも私には、 社会のあらゆる階層の雑多な人達がすれ違っては織りなすダンスみたいな、人々の間のありえないような接点、組織化された混沌、そういう場所ってある意味文化の総体、まとめであるように思えるの。忙しくて、ガチャガチャして、でも皆自分がどこから来てどこへ行くのか実はちゃんと知ってる、この内緒の世界、皆どこかへ向かっている、それって作品のタイトルにもつながるんだけれど、ビジュアル的に交差点というのは私にとってとてもおもしろいもの。そういういろんなものの寄せ集めで撮影していったの。

──色、は被写体を選ぶのに重要な要素だったの?

もちろん。ウガンダの色は強くてビビッドで、素晴らしかったわ。人々の服など。この作品の一つのモチーフに、見る人の方向感覚を失わせること、というのがあったの。どこに行っているのかわからない、どこにいるのかわからない、これもタイトルとつながっているんだけど、わざわざそうさせたかったの。それからゆっくりと、居場所が明らかにされる─例えばたくさんの色が見えて、それが男の人の顔の前を交差している。彼は彼独自の世界に没頭していて、布たちとそのあざやかな色が彼の顔を覆い行き交っている(リンク集のトレーラー参照)。それからカメラは引いて、彼が布売りで布をバサバサと宙に投げていたことが明らかになる。タイトルも示唆しているように、作品自体がジャーニーだから、その場所の体験そのものに見る人を置きたい、だからその場所の色や音が強調されているの。

──タイトルの示唆するもの

──じゃあ、タイトルは、私の解釈では、あのインタビューで元兵士の男の子がキミをまっすぐ見て尋ねた『僕を連れて行ってどうするの?』という言葉であり、また見る者としてキミに向かって言う『私をどこに連れて行くの?』だと感じたんだけど、他に見逃している意味はなに?

彼らが『私をどこに連れて行くの?』と聞く時には、スピリチュアルな意味のこともあった。写真の概念が違う、誰かを写真に写すというのは、誰かの魂を奪うこと、それが理由で写真に撮られたくない文化圏の人達って結構いるでしょう?例えば市場であった少年が「僕をどこへ連れて行くの」って聞いたのは、僕の魂をどこへ連れて行っちゃうの、という意味だったの。タイトルに関連してもう少し言えば、一方で道に迷いどこにいるのかわからなくさせながら、一方で驚きを与えたかった。ウガンダと聞いて連想するものじゃないものをこの作品は見せる、皆が見たことのないウガンダの新しい一面、新しい見方を呈示することで、見る人に挑み続けたい。

同時にこのタイトルは、作品中数カ所ではっきり提起されているように、ドキュメンタリーの本質について疑問を投げかけるーつまり、他者の像を切り取って自分のものにして何に使うのか、その像をどう操作して、どう広めるのか、そういう倫理的な質問、簡単に答えられないし解決のない大きな疑問。それはどうしてもそこにあるわけだけれど、少なくとも私はそれを質問として作品中で触れたいし提起したい。そうすることで、自分が作り手として、また視聴者として、他者の像をどう消費するのかが多少でも変わってくると思うの。何が正しくて何が間違いか、何が境界線を超える行為で何が超えない行為かははっきりしないから、人々がカメラに写りたがっていないところさえも作品に入れた、だってそれが現実。写されたくない人がたくさんいたし、彼らの多くはとても懐疑的で、私が彼らを撮っている理由を考えればそりゃあそうだと思えるもの。

カンパラでの撮影(撮影:ズイロフ)

理論と実践の微妙なバランス

──この作品を見ながら、他の今まで見てきているドキュメンタリーと呼ばれる作品も、カットされた部分をもう一回集めて再編集したらこんな場面が沢山あるんじゃないか、と思った。こういう風に編集することもできるけれど、大抵は皆“客観的”な“真実”に見せかけたいから、そう言う場面はカットするでしょう?ある意味、この作品って、制作の真実のオルタナティブ・テイク、だよね?

それも微妙なところだと思うの。だって自分を入れ込めば(self-reflexivity) いいってことでもないもの。制作の過程や制作者本人の存在を作品中に見せたり感じさせることで被写体に対しての責任をちゃんと取ろうとする、アイデアとしてはわかるけど、保身のためだけにそうしている人も多いでしょう?それって独りよがり(me jerk practice)よね。それもしたくないから、ますますややこしい。どのくらいまでが正しい行動で、どこからが自分本位になるのか、そのさじ加減が本当にデリケートで難しいところだと思う。

──うぐっ、何だか心に響くなあ。その境地にたどり着くには過去に痛い体験もあったとか?

ずーっとそんなことを考えて制作してきた。どうやったら複数のレベルでオーディエンスを惹き付けられるか、に興味があるの。惹き付ける要素には物語性もあるし、美もあるし、感情もある。知性やコンセプチュアルなレベルで惹き付けることもできる。私は、見る人が、それぞれの感性でそれぞれのレベルでおもしろいと思ってくれるような、そんな自由のある作品が創りたい。知的な要素は大切だけれど、頭でっかちにならないようにしたい。そのいろんな要素の微妙なバランスを見つけることが、私の人生の挑戦ね。理論に入り込みすぎるとがんじがらめで身動き取れなくなってしまうから、自分に正直に感じるままに、を心がけてる。過去にそう感じた時期があった。体が麻痺して動けなくなっちゃうみたいな。これもできない、他の国や文化を描いちゃいけない、「他者を描くことの複雑さを知ってる」ってオーディエンスに伝えないといけない……そうしているうち、“わかってる”ことを証明することが目的になってしまって、でもそれって、超少ない人数でのうちわの会話みたい。そこからどこにも行けない。だから、ある時点で自分は制作者として被写体に自分なりの仕方で誠実に接している、って自分を信用してあげないといけないと思うようになった。

それでも問題がないわけじゃないし、問題は起こる。今回だって考えすぎるとまた、アフリカを旅してウガンダを見せている自分は誰なのか、彼らのことは彼ら自身が伝えるべきなのじゃないか、と空回り状態に陥ってしまうから、 私のした体験をそのまま伝えることしかできない、私の目線で見たものを届けることしかできない。ウガンダやウガンダ人のために彼らに代わって何かを言うなんて、自分にその資格があると思えない。反発や抵抗のいろんな瞬間やその正当な理由や疑問を作品中に含みながら、絶えずそうしたことを考えながら撮り続ける。境界線は不確かだから、時には侵入したり強要したりしてしまっていることもあると思う。映画を撮るって、そういうことよね。でもそれに気を配りながら、自分と彼らの場所を感受性を持って受け止めようとしながら、自分の視点を見せる、それしかできないと思うの。自分の呈示したある視点に呼応してくれて共鳴してくれる誰かはいると思うから。あなたが呈示できるのは、あなたの見方、ポイント・オブ・ビューだけでしょう?いろんな間違いを恐れ過ぎて自分の視点さえも見せられなくなったら、それこそ出口のない堂々巡りだと思う。

キミに挑んだ元兵士の17歳の少年、ホープ・ノースで(撮影:タケスエ)

あの、インタビュー

──私にとってあの元少年兵たちのインタビューはすごく強く印象に残った。作品真ん中過ぎ(後で見返したら72分中49分めでした)に、突然、そしてすぐ終わっちゃう。3人のごく短い、ディテールはまるでない、でも一言ずつ重みのある証言を、意図的なオフ・シンクで、彼らの黙った顔や手を見ながら聞いた後、おもむろにあの少年がまっすぐこちらを見ていて、「それで、なぜこれをUSAやNYに持って行こうっていうんだ。僕の名前についての話とか、今したみたいな。それをそこでどうするって言うんだ」とだけ言い、それでインタビューは終わる。大抵は彼らの話だけでドキュメンタリーの題材になり、最後にちょっとしたハッピーエンディングでキレイにまとめられ、裕福で“リベラル”なドキュメンタリー消費者のために使われる悲惨で“おいしい素材”、そういうのを指摘して批判するドキュメンタリー学者や制作者もいるわけだけど(注5)、キミの作品ではそれが何だか奇妙な感じに、短く不完全な形で、しかし盛り込まれている、それがとても興味をひいた。それまでは翻訳がまるでなく、そこにいるみたいに目に見える物だけで理解を強いられていたところへ持ってきて、子供達は急に英語で言葉少なでも的確に意図を伝えてくる。でも、キミによって彼らの話の大部分はカットされて、私たちに“理解”し、“消費”する特権は与えられない。

あれは、ある意味作品を突然分断するし、作品の美的な統一を壊すものでもあったと思う。でも、絶対入れなくてはいけないものに思えた。そうするなら、あの少年少女達をまず彼らの現在の環境の中で生徒として紹介したかったの。いろんな活動をしていることをまず見せて、それで彼らが誰かを捉えた後で、実は悲しく恐ろしい過去を持っていることを知れば、新しい人生を歩もうと決めて実際に生徒として機能して普通の生活を送ることができている彼らのたくましさや能力をもっとわかってもらえると思ったの。そういう形しか考えられなかった。彼らはあまりの体験をしてきているから、その話をだらだら続けたくなかったし、詳細に触れたくもなかった。分かってあげられる一瞬、それだけでいいのじゃないかって。私は彼らの体験の事細かな面も聞いたわ。でもそれを主題にしたくなかった。かといって、確かに存在するウガンダの歴史や現状に完全に背を向けてはいけないと思った。だから、作品の主題では決してないからこそ、後半部分に持ってきて、ある程度消化した上で、もっと大きな政治的社会背景を思い出してもらおうと思った。

──半分の私はキミの決断が理解できるし、半分の私はそれでももっと見たい、聞きたい、と思ってしまった。インタビューを少ししか入れないという決定は、制作のどの段階で下したの?

撮影中ではなかったわ。撮影中はただインタビューしただけ。でもしながら、とってもいやな気持ちがしていたの。その時だけは、私も他の人達がやるようなことをやっていたの。学校のスタッフが、どの子供が元兵士として“おいしい”話を持っていてしかも快く話をしてくれるか、“話したがって”いるかを指し示してくれた。でも第一、話したがっている、というのは大疑問に思えた。だって彼らは先生や校長先生に話しなさい、と言われているわけで、強要されている部分もあると感じた。だからこそ、その中の一人の少年が私に挑んできてくれたのには感心したわ。勇気のいる行動だったと思う。それがまず気にかかったこと。それに、私の滞在は短期間で、とても彼らを知ったとは言えなかった。何人かとはそれなりのふれ合いはあったし関係も築いたけれど、基本的には取材して、彼らの話のセンセーショナルな部分をゲットして、それで思い出したくない恐ろしい過去を無理に思い出させて、彼らを利用しているだけだわ。それを私はやっていたの。

なぜかと言えば、インタビューに使える日は3日で全員の話を聞きたいから、じゃあ一日3人取材と時間を切り刻んで、そうしているうちに気持ちが悪くなってきた。あの少年(撮影時17歳)との会話は、それだけで一つの作品のように思えたわ。カメラの前で私に向かって、「僕の話をどこへ連れて行くの?なぜ?」と彼は聞いたの。挑発的だった。でも実際には、彼の心配は他に色々あって、一番心配してたのは罰せられるんじゃないか、ってことだったの。戦争犯罪で。世界の人々が、(レイプや殺人などの)たくさんの罪を犯してしまった彼ら子供達のことをどう思うかを気にしてた。責任を追求されるんじゃないかって。そんなことない、逆に皆、なんて大変な目にあったんだろうってきっと同情してくれる、って私は言ったの。選択の余地のないことだったんだから、って。二人で時間かけて話し合ったわ。明らかに嫌そうだったから、彼のフッテージは使わないつもりだった。でも対話の最後の頃には、私がウガンダのいろんな別の側面を見せるために撮っていることや彼らのことも普通とは違った視点から見せたいんだということを理解してくれて、じゃあ出たい、って言い出したの。

2002年作品 “Heaven's crossroad”より。これはヴェトナムで撮った作品。

被写体の出演同意・承諾

──作品のサイトに書いてあったけれど、カンパラの街で出会った男の人は、キミをジャーナリストだと思って撮影を拒否したけど、アーティストとして作品のために私的な視点から撮っていると説明したら撮影してもいい、って言ったのでしょう?西欧諸国からのジャーナリストは関係のない映像をアフリカのAIDSや貧困や内紛の惨状を知らしめるために使うから、間違って伝えられたくないってその人は言ったって。それってとても興味深いと思ったの。撮影への同意・承諾というのは、ドキュメンタリー界隈ではよく議論にあがるテーマですよね。ジャーナリストには長い間、公の場であれば被写体の像を大衆のために“盗んでも”いい資格が与えられてきたけれど、最近は視聴者のメディアを見る力がついて敏感になって、それも変わってきている。いつも間違って伝えられるアフリカの人にとっては余計にそう。一方で個人のアーティストがそれをすると大衆のためという大義名分もないから単なる“盗み”になってしまう。主人公がはっきりしている作品では、撮影への同意・承諾は取りやすいし、ある意味被写体が共謀者となって一緒に映画の中の現実を作るようなところがあるけれど、キミの作品のようなトラベローグでは、そういうわけにもいかない。と、いろいろ問題はあるかと思うんですが、撮影の承諾に関してのキミのアプローチは?

被写体の承諾というのは、たとえ自分の家族を撮っていたって本当に相互利益のあるものかというのは疑問だわ。関係が近ければなおさら利用している場合もあると思う。家族だから応援してあげたかったりあなたを愛してるからいやと言えずに撮影に承諾したりするわけでしょう?それに何の意味がある?観察映画というのは、何を使うかは編集の段階までわからない。たくさん撮影して、その中のショットとショットをつなぎ合わせる中で新しい意味が生まれ、そうして編集されていく、だから撮っている時点では何を使うかなんてわからない。なので、承諾を得るのはほとんど無理なの。でも、誰かにスポットを当てる場合、例えば作品に出てくる、ブルース・リーのカンフー映画を解説を交えて見せている街のビデオジョッキーの彼とか、インタビューした子供達とか、そういう人達には承諾書に署名してもらっている。でも、先月ウガンダで国際映画祭があって、この作品を見せる機会があった時は、作品に関わってくれたなるべくたくさんの人に連絡して見に来てもらったわ。VJ、ボクシング教室の人達、新婚さんカップル、カンパラのフィルムメーカー達、ホープ・ノースのスタッフ、私が泊まっていたホテルからは本当にたくさんの人が見にきたのよ(笑)。それで、できあがった作品のDVDもあげた。撮影に参加・協力してもらって、その後何も連絡せず、という“お互い様”の心のない制作者って結構多いでしょう?なるべくなら上映会ができれば来てもらって、招待できるならして、DVDを渡す、そういうのは皆ありがたがってくれたと思う。

動物園に遠足で来ている子供達を撮るキミ(撮影:ズイロフ)

ビジュアル・スタイル、類似・影響

──この作品を見ながら、いろんな作品を思い出したんですが。まずはルミエール兄弟の映像。これが一番似てると思いました。

どうして?おもしろい!

──絶対的なビジュアル・ストーリー・テリングだから。水平のラインの強い構図の中に遠近何層もの動きがあったり(しかもワイド画面16:9じゃないのに!)、遠くから撮る静けさとか、構図的な類似点がたくさん見えた。でも何より、被写体をカメラに収める姿勢が似ていると思った。当時は音声録音はなかったわけで、それに編集というコンセプトが生まれる前のことだから、50秒のフィルムが回る間に、その瞬間のつながりに潜む“物語”をどう絵だけで捕らえるかに集中していて、同時に偶然起きるハプニングに心から感動し楽しんでいたと思うの。そこがキミがルイス・ルミエールに似ているところだと思った。それと思い出したのがジガ・ヴェルトフの『カメラを持った男』、だって映像で綴る街のポートレートだから。そしてトリン・T・ミンハ(注3)、だって私にはキミはアフリカ人を撮るアジア人女性に見えたし、他者を撮ることについての映画でもあるから。それからクリス・マーカー(注4)の『サンレス』、だってナレーションはないけど被写体の“返し目線”が重要だし、旅の記憶としての映像とドキュメンタリーの関係という意味でも共通のテーマがあるように思った。それにもちろん、これは似ているからじゃないけど、ジャン・ルーシュ。フランス人の人類学者としての自分がアフリカを撮る中で、征服者側の自分と被征服者の被写体の関係、植民地支配の歴史を絶えず思い出させた人。キミはアジア系でもあるから、それにさらにツイストが加わっているというか。 そういう人達の影響というのはあったの?

特にない。でも、ずっと昔、映画を撮り始めて初期の頃には、トリン・T・ミンハの影響は大きかった。その頃、彼女の影響で、理論的なアイデアを映画に反映することに興味があって、それで映画を撮り始めたの。私も彼女と同様、文化人類学から映画に移行していた背景もあって、彼女の思想自体にはとても興味があった。でもそこで、さっき言ったような身動きが取れなくなるという罠にはまったの。それで逆にその後、そういう理論からまったく離れようとした。まあ、映画作り全体の基礎としてはあるわ、でも罠にはまりたくないから、慎重にやってる。

2009年作品 ”Suspended”より(撮影:タケスエ)

観察映画キミ・タケスエ流

──キミのビジュアルスタイルについてもう少し聞きたいのだけど、手持ちで被写体のライフにどんどん入り込んで行くシネマ・ヴェリテ流の昨今の風潮とまったく逆のところにある。その辺については、なぜそういう手法をとっているの?

自分がやりたいこと、やれることをやるべきだ、と思って撮ってる。トレンドに流されるのは間違いだと思う。最近のドキュメンタリーはフィクション映画のストーリー性を受け売りで使っているものが多いし、視聴者の感情を揺さぶるようなドラマがないといけない、とされてる。だから被写体も自ずと、高校生たちの1年、とか、歌のコンペ、とか、前もってドラマが期待されるものに限定されてくる。ウガンダの日常のニュアンスとリズム、なんて言っても、共感を呼ぶのは難しい。楽しんでもらえる自信はあるけれど、売りにくい。資金協力も募りにくい。でも今回は(ロッテルダムの)機会が与えられたわけだし、予算も極小だからリスクもない、だったらやりたいことをやろう、と思ったの。私が興味があるのは、様式的な美しさと自然主義の接点なの。もともとビジュアルの美や写真に興味があるから、自分の見えている世界を絵画的に切り取って構図をとる癖があるの。だからいつも、タブロー画のように完成された静止した構図をまず作る。作者の意図があるのは明らかだし、ある意味私の主観で切り取られた現実を見せつけようという姿勢でさえある。正確で、静かで、瞑想的な瞬間。でもその構図の中で繰り広げられることは、まったく自然発生的で予測がつかない。動きに満ちて、ダイナミックで、刺激的な瞬間。そういう、作意に満ちた様式的なものと、その中で起こるおおらかな野生のできごと、そのテンションに魅かれるの。

簡単そうに思えるかもしれないけど、実はとても難しいのよ。訪れるかどうかもわからない詩的な美しい瞬間を捕らえるために、私はいつも待ってる。いつ来てもいいように準備して、しかもその瞬間を逃さずに、いい構図で撮るー流れる時間の一瞬のことだから、とても難しいの。もし私がこれを「もと子供兵士達の告白」というようにセンセーショナルな内容にしていたら、そりゃあ売りやすいし、お客さんももっと興味を持つでしょう。人の興味をそそることだけが目的なら、もっと簡単で安全な方法はいろいろあったわ。私だって視聴者としては皆と同じようにそういうストーリーに魅かれるわ。でもそれは私の制作者としての第一目的ではない。私の手法は、いわば盲目の賭けのようなもの。2週間半以内に撮らなくてはいけなくて、もしかしたら何も撮れないかも、という恐れもあったわ。でも、子供達が農場でピーマンを投げ合って遊んだり、美しい瞬間はちゃんと来てくれた。おもしろいことに、様式的だからこそ、あれは頼んでやってもらったの?なんて聞かれることがある。でも、何かして、と頼んだことは一度もないし、邪魔にならないように心がけて撮っていたのよ。

動物園で #2(撮影:ズイロフ)

人々の感想

──ウガンダの人達は作品をどう思ったの?

反応はとてもよかったわ。予想していたような“ドキュメンタリー”とは大分違っていたみたいだけど(笑)。その時現地のフィルムメーカーを対象に観察映画ワークショップもやったのだけど、彼らが「ボクらの街や身の回りの世界をまったく違う見方で見られるようにしてくれた。普段見落としてるものに気づかせてもらった」って言ってくれたときは、嬉しかった。

2004年ドラマ作品”Summer of Serpent”より

──西欧諸国での反応は?

来月には、NY現代美術館(MoMA)の「ドキュメンタリー週間」での上映が決まっているので、楽しみなの。去年のロッテルダムでの初公開以来、これまでに、ロスアンジェルス映画祭のコンペティションに招待されたし、スウェーデン、ミラノなどでも上映され、来月にはスイス、その後ポーランドにも行く。でも、正直なところ、その後すぐ起こったITVS(注6)のフィクション短編映画制作であまりに忙しくて、十分なプロモーションができていないのが現状。そちらもつい最近仕上がったから、今後この『私をどこへ連れて行く?』を売り込んで行く予定!お客さんに挑戦を挑んでもいるけど反応も多く楽しんでももらえる作品だと思うから。フツウではない要素もあるんだけれど、とっつきやすくもあるし、作品のテンポに慣れるのに最初少し戸惑うだろうけれど、普段(アメリカでは特に)無理矢理慣れさせられているメディアのテンポからスローダウンすれば、食らいついてきてくれるという感触がある。この手の作品を受け止める視聴者の能力を信用せずに、もっとわかりやすい作品を選ぶキュレーターも結構いるんだけどね。

キミ・タケスエ(撮影:ビーナン)

ヴァラエティ誌の記者ジェイ・ウェイスバーグは、この作品『私をどこへ連れて行く?』を評して「非アフリカ人を送り込んでほぼ白人のアートハウスの西洋人客に暗黒の大陸を見せるという設定の意図は疑わしいが、タケスエの美しく瞑想的なこの作品は外部者としての作り手の存在にすっかり気づいて作られている……映像と音で綴ったシーン間のつながりは見事で、はっとさせられる構図とともに、濃厚な視聴体験である」と言っている。今後の展開が楽しみな作品であり、日本でも公開されるといいと願う。取材後、彼女の過去作品も拝見させていただいた。フィクション、実験映画、ドキュメンタリー、多岐のジャンルにまたがってはいても、徹底的なビジュアル主義(しかも撮影者としてのすごい才能)、決してすべて分かりあえはしない人と人との偶発的なふれ合い、目線、ニュアンス、という共通のテーマが見受けられ、どれもさすがに大手の映画祭に引っ張りダコなだけあって秀作ばかりだった。もし機会があるならば、私たちの宇野港芸術映画座でも是非ご紹介したい。

そして最後に、これは取材後に彼女から聞いて知ったことなのだが、キミは実は、1985年のコカコーラ・ガールとして、日本で大ブレイクした元モデル(キミー・タケスエとして知られていた)。同年のテージンのキャンペーンガールでもあり、水着姿の彼女を覚えている読者も多いかもしれない。コカコーラの懐かしのCM集へのリンクはリンク集参照!いやあ、今もキレイですが、これには私も驚きでありました。

(取材・翻訳・文章:タハラレイコ トップ写真:タハラレイコ(マンハッタン・ミッドタウンの“カップケーキ・カフェ”にて ) それ以外はキミ・タケスエ提供、撮影者は写真下記載の通り)

キミがモデル時代に出演したコカコーラのビジュアル

【リンク】

『Where Are You Taking Me?』オフィシャル・サイト:http://www.whereareyoutakingme.com/

Hope North Uganda ダンサーのオケロ・サムが作った学校:http://www.hopenorth.org/

ウガンダの政治状況についてのページ(ホープ・ノースのサイト内):http://www.hopenorth.org/sit.html

NY現代美術館(MoMA)“ドキュメンタリー・フォートナイト”:http://www.moma.org/visit/calendar/films/1142

キミー・タケスエとして出演のコカコーラCMリンク(1985): http://www.youtube.com/watch?v=vXbDJ8QfoQU

(注1):アフリカン・シネマ自体が、60年代の独立後、それまで西欧の人類学者たち(マーガレット・ミード Margared Mead やジャン・ルーシュ Jean Rouch を代表とする)の映し出したアフリカ社会への反発として、アフリカのイメージはアフリカ人が撮るという気概から発している。同時に、初期アフリカン・シネマの代表監督オウマルウ・ガンダ(Oumarou Ganda、ニジェール人 ガンダが姓)はルーシュ(フランス人人類学者/映画監督)のもとでリサーチャー/役者として働いており、ルーシュらを通してフランス政府が独立後のアフリカン・シネマを支援したことも事実である。アフリカン・シネマの父とされる巨匠センベーヌ・ウスマン(Sembene Ousmane センベーヌが姓)はルーシュとの1965年の対談の中で「あなた達は私たちを昆虫としてしか見ていない」と酷評している。(The Short Century: Independence and Liberation Movements in Africa 1945-1994, edited by Okwui Enwezor, p.440. Munich, London, New York: Prestel, 2001. Transcribed by Albert Cervoni and translated by Muna El Fituri.)

(注2):彼女の訪れたホープ・ノースというウガンダ北部地方にある元兵士や避難民の子供達のための寄宿学校は、これだけでも非常に意義深い場所である。創設者のオケロ・サムさんは自らが反政府勢力のキリスト教原理主義団体であるLRA(Lord’s Resistance Army)に誘拐されて子供兵士として戦った体験を持つ人物で、その後逃げてウガンダ北部のアチョリ族の故郷に戻るがその時にはすでに戦場となった故郷は廃村となっており、カンパラに出て新しい人生を送る。その後ダンサー・振付け師として名を馳せ財を築く。その後弟もまた子供兵士として誘拐され、戦死する。心を痛めたサムは川に守られた安全で広大な土地を北部に買い、 西欧諸国からの寄付等も受けて、自分の部族の家や家族を亡くした子供達、また兵士として戦った日々のトラウマから立ち直れる場所として学校を開設、現在に至る。2006年のハリウッド映画『ラストキング・オブ・スコットランド』では70年台ウガンダで大統領として独裁者となったイディ・アミンを演じたフォレスト・ウィテカーのダンスシーンの振り付けと担当し、それがきっかけでフォレスト・ウィテカーはホープ・ノースを訪れ、寄付もしている。一般からの小額寄付も受け付けているので、詳しくはリンク集の彼らのサイトを参照ください。

(注3):Trinh T. Minh-ha. ハノイ生まれ、ベトナム戦争時は南ベトナムで育つ。その後アメリカに移民。イリノイ大学で作曲、民族音楽学、フランス文学などを学び、博士号取得。現在UCバークレーで教壇に立つ女性映像作家、作曲家、著者、ポストコロニアル思想家、フェミニスト。第三世界出身で西洋で学び暮らす女性の視点から、禅・反植民地主義・マイノリティ・女性などのハイブリッドな見地から既成のジャンルをぶち壊す独自のアート理論と実践を展開。映画処女作のReassemblage(『ル・アッセンブラージュ』1982)はセネガルの村々を撮りながら、当時の西欧の人類学者たちの、2週間など“十分な”時を村で過ごすことで”my people”を調べて分かろうとする態度や、他者の像に説明、解説をつけて理解しようとするドキュメンタリー制作の態度を辛辣に批判。一つの村で録音した音楽を別の村の映像にかぶせたり、ルームトーンも何もない音のない箇所をわざと映画に入れたり、フレームの超端っこに被写体を持って行ったり、タブーを犯しまくる一方で、“speaking for”=被写体のためにではなく、”speaking nearby”=被写体の近くから話す手法を提唱し、波紋を呼んだ。

(注4):Chris Marker. ゴダール、アラン・ルネ、アニエス・ヴァルダ等とごく親しいヌーベルバーグの監督であるが、究極の平等を求めて世界中を旅するさすらいの政治的エッセイ映画監督として異色のカルト的映像作家。最も有名なのは『ラ・ジュテ』(La Jetee、『12モンキーズ』のベースとなった1962年モノクロ短編SF作品)だが、『サンレス』(Sans Soleil 1982年、日本─1981年1月の─とギニアビサウを主な舞台に植民地主義世界でのサバイバルを描いたエッセイ・ドキュメンタリー)はドキュ界では不朽の名作として評価が高い。日本ではクリス・マルケルと呼ばれているようだが、これは間違いであると思うので、あえてマーカーと書く。クリス・マーカーという芸名はアラン・ルネが世界中どこでも言いやすいようにマジックマーカーにちなんで付けたものであるということなので、フランス人だからといってマルケルと呼ぶのは何だか違うと思う。

(注5):ジョン・グリアスン流の、被写体を犠牲者サンプルとして扱うドキュメンタリーを批判し、ドキュメンタリーの(非)倫理性を指摘した学者として有名なのがブライアン・ウィンストン(Brian Winston 英)。また、1990年代後半にジル・ゴッドミロー(Jill Godmilow、アメリカの女性映画監督、インディアナ州ノートルダム大学教授)が、他者の悲惨を味わって楽しみそれに共感や憐れみを覚えられる知的な自分を快く思いながら劇場を去る昨今の先進諸国リベラル富裕ドキュメンタリー愛好者と、彼らに売るために作られるドキュメンタリーを“pornography of real”(筆者訳:現実ポルノ)と激しく非難する論文を次々に発表、物議を呼んだ。ゴッドミローは1960年代後半以来ラディカルで実験的、政治的な手法/題材のドキュメンタリー映画で特に知られる。代表作はフォーク歌手のジュディ・コリンズと共作の1974年ドキュメンタリー“Antonia: A Portrait of the Woman”(アカデミー賞ノミネート)、ポーランドの自主管理労組運動を扱った1984年実験ドキュメンタリー“Far From Poland”、彼女の唯一のドラマ作品にして1987年サンダンス映画祭審査員大賞をとった”Waiting for the Moon”(『月の出を待って』、20世紀初頭のアメリカ人著名女性作家ガートルード・スタインの生涯とその秘書アリス・B・トクラスとの同性愛を描いた作品、英・米・仏合作)、1991年の“What Farocki Taught”(米ダウ・ケミカル社のベトナム戦争用ナパーム弾開発の仕組みをブレヒト的に描いたドイツ人監督ハルン・ファロキ Harun Farocki の1969年短編映画“inextinguishable Fire”(筆者訳『消せない炎』)を湾岸戦争時のアメリカ人に見せるためにまったくまねて英語・カラーで再撮影した短編作品)など。彼女の論文: “How Real is the Reality in Documentary Film? Jill Godmilow in conversation with Ann-Louise Shapiro”, in History and Theory. 36:4, 1997, p.80-101( http://www.nd.edu/~jgodmilo/reality.html に全文掲載). “What’s wrong with the liberal documentary?” Jill Godmilow, in Peace Review, Mar 1999, 11:1, 91- 98( http://www.nd.edu/~jgodmilo/liberal.html に全文掲載)

(注6):Independent Television Service サンフランシスコにベースを置く公共放送関連団体で、自主制作の番組(ドキュメンタリー&フィクション)に資金提供、放映プロモーションサービスを行っている。アメリカの公共放送は民間非営利団体で、財団や市民からの寄付で運営されており、ITVSの資金の多くもそこから出ている。毎年助成金のサイクルがありITVSの額は他よりも高い(完成するのに必要なだけ出してもらえる)が、助成してもらえる確率は1-2%とものすごく狭き門。)

■タハラレイコ PROFILE

東京、吉祥寺出身。91年イリノイ大へ奨学生留学渡米、92年からNY。94年以降は夫の上杉幸三マックスと二人でドキュメンタリーや実験映画を製作。マックスと共同監督の『円明院~ある95歳の女僧によれば』(2008)は、ハワイ国際映画祭でプレミア後、NY、日本、スリランカなどの映画祭やギャラリーで上映、2011年夏にポレポレ東中野で公開予定。NY近郊の大学・大学院でドキュメンタリー史、制作、日本映画史などを非常勤講師として教えている。2010年夏より始まった宇野港芸術映画座上映シリーズ「生きる、創る、映画」( http://unoportartfilms.org , http://www.facebook.com/UnoPortArtFilms )は宇野港に拠点を移した上杉とブルックリンに暮らすタハラの共同プロデュース(+13歳の娘手伝い)で、毎年世界各地からの心を揺さぶる秀作品を紹介していく家族再会イベント(ボランティア・スタッフ募集していますので、ご興味のある方はご連絡されたし)。

公式サイト

webDICEユーザーページ