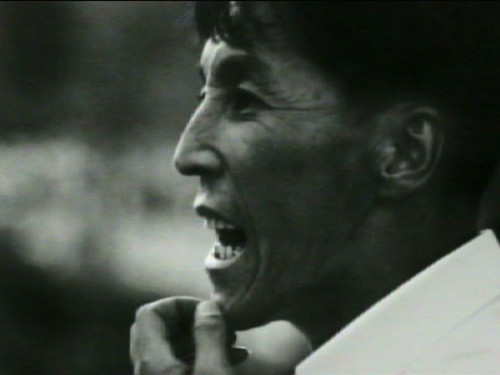

渋谷アップリンク・ファクトリーで開催されたトークショーに出演した小熊英二氏

現在渋谷渋谷アップリンクXほかで全国ロードショー公開されている映画『ANPO』公開に伴い、社会学者の小熊英二氏とリンダ・ホーグランド監督がトークショーに登壇した。

小熊氏は2002年の『〈民主〉と〈愛国〉―戦後日本のナショナリズムと公共性』で、過去の言説や資料を徹底的に読みこむことにより、戦後の日本社会を愛国主義という観点から鮮やかに分析。リンダ・ホーグランド監督も深く感銘を受けたという本書と映画『ANPO』でともに描かれる、戦後日本の変容についてふたりが論議を尽くした。

『〈民主〉と〈愛国〉』で自分の映画の謎が解けた(リンダ・ホーグランド)

リンダ・ホーグランド(以下、リンダ):恥ずかしながら私は、小熊先生の『〈民主〉と〈愛国〉』(新曜社)という本は実は映画を作り終わって、東大の上野千鶴子先生に薦められて、初めて読みました。初めて先生の本を読んで、自分の作った映画の中の謎が解けました。私は、5年くらい前に『怒りと悲しみの記録』(濱谷浩著)という写真集に出会ったときに、60年安保の日本人の顔に惹かれて、この映画を作ったんです。小熊先生の書いた『〈民主〉と〈愛国〉』は、とにかく戦争の部分と60年安保の部分のチャプターをあわせて読むと、この映画に出てきている人たちの表情が、すごく深く理解できると思います。先生はなぜ戦争や60年安保に興味を持って、どういうリサーチをしてあの本ができあがったんでしょう?

小熊英二(以下、小熊):学者として日本の歴史を扱っていますが、60年安保をただ扱っても、リアリティが伝わらなくてあまりおもしろくないわけですね。私にとって一番おもしろいと思うことは、当時の資料で、「あっこれはなんだろう、異様なオーラを放っているな」という文章を見つけたり、写真を見つけたりすること。そこから関心を持つことが多いんです。『〈民主〉と〈愛国〉』という本に関していうと、戦争後しばらくまでの日本の人が書いた文章の中に、今となっては見ることのできない、とても力強いものが多かった。それで力強さの原因はなんだろうということが知りたくて、いろいろと読んでいくと、すべて戦争が背景にあることが解っていく。だから、最初は戦争の歴史を描くというつもりはありませんでしたそうして探っていくうちに、だんだん映画やそのほかのものにも、そういう力を感じるようになってきました。

映画『ANPO』より、濱谷浩『怒りと悲しみの記録』

最初に資料を集めている段階のときに、黒澤明監督の特集を近所の映画館でやっていたので、昔観た『七人の侍』をもう一度観たんですけれど、資料を見てからだったので見方が違いました。リンダさんがおっしゃったように、集まっている人の顔が今の日本の人の顔とかなり違うということが解ったんです。映画監督の浦山桐郎が80年代に、『七人の侍』はまだ戦争が終わって10年も経っていない時期に作られているので、戦争の記憶が生きているから、端役の農民に至るまでみんなものすごい顔をしている、もうああいう顔をした人間を集めて映画を撮ることはできないと述べていました。『七人の侍』は「理想の戦争」を描いた映画です。私が本に書いたように、戦争中いかに日本の軍が非効率で作戦がへたで無責任だったか、ということを踏まえて観ると、ほんとうは庶民は軍人にあの映画の侍ような存在であってほしかったんだということが解ります。また、村人が集められて竹やり訓練をやらされるシーンがありますが、そこで観客には戦争中の竹やり訓練の記憶が蘇ったはずです。国を守る戦争というのは、こんなかたちでやりたかったということで人気を集めたのかもしれません。決して反戦的な映画とはいえないですけれど、戦争の記憶は、ああいうかたちで物語になるのだと解りました。

『ANPO』のパンフレットに「まず前提として踏まえなければいけないのは、60年安保闘争当時は、敗戦から15年しかたっていなかったことである」と書きましたが、当時戦争で25人に1人が死んで、1,500万人が家を失っていますから、みんなにひどい目にあった記憶があるわけです。人間は、人を殺したりすると顔が変わるといいますけれど、戦争で人を殺した人がその辺にうようよいる。そして、自分の隣で人が死んだ経験をした人は、もっとたくさんいる。そこから、『七人の侍』の登場人物の顔も、六〇年安保のときの群衆の顔もきていると思います。

日本の映画をいろいろ観てみますと、戦争が日本のアートやカルチャーにもたらした影響は、ものすごく大きいと思います。例えば、戦後かなり経った時代の、一見関係のなさそうな宮崎駿監督の映画でも、『風の谷のナウシカ』とかは、基本的には戦争映画ですよ。あの映画で、風の谷を占領したトルメキア軍が「この地に王道楽土を築きにきたのだ」という台詞がありますが、あれは満州国建設のスローガンですね。青春映画の『耳をすませば』でも、おじいさんが戦争の経験者だったりする。

ご質問にもどると、資料として集めた文章の力強さ、あるいは、私が表紙に選んだ写真の力強さといったものの淵源を探るうちに、だんだん戦争の歴史について書くことになり、戦後の日本というものを特徴づけていたものを描くことになっていったというわけです。これはとてもオーラを放っているという文章を、たくさん引用することで、『〈民主〉と〈愛国〉』はオーラの博覧会みたいになっていると思います。

リンダ:『七人の侍』に関しては、私も光栄にも字幕を入れなおす作業を頼まれて、すごくいろんなことを学んだのですが、今の小熊さんのような分析は初めてでした。ちなみに、野上(照代)さんという黒澤さんの右腕だったスクリプターの女性に、字幕を入れなおすときに「戦後9年しかたってなかったのに、よくあんな映画作れましたね」って言ったら、「なに言ってるの、戦争を生き延びたから、あんなとんでもない映画作れたのよ」っておっしゃてたぐらいなので、きっと亡き黒澤さんも同感すると思います。

映画『ANPO』より、濱谷浩『怒りと悲しみの記録』

『ANPO』には戦争の記憶がもたらした力強さがある(小熊英二)

リンダ:本の中に引用されている、いろんな非常に説得力の強い文章は、どうやってリサーチしたんですか?

小熊:もちろんその時その時に、この辺を調べたら出てきそうだなというものを読んでいるんですけれど、基本的には乱読です。いつのまにか集まってくるという感じに近いですかね。

リンダ:私は生い立ちが日本なんです。京都に生まれて、山口、愛媛で育って、日本の学校に小学校、中学校と通ったので、第二次世界大戦は、日本語の学校で学び、日本語で日本人の体験談が打ち込まれた。だけどアメリカに帰ると、第二次世界大戦は全然違う、正当化された戦争になっているので、その狭間を埋めるのが生涯のライフワークだと思いました。そのなかで、日本が戦争責任を国家としてとってないという批判をよく聞くんですけれど、私は日本の映画、特に1950年代、60年代の映画を観ながら、ちゃんと戦争体験と向き合っていると感じました。

小熊:リンダさんが『ANPO』という作品を作った経緯は、60年安保の時代の写真やアートを見て、今の日本にはあまりないオーラを放っている作品がこの時代にはなぜあるんだろうというところからはじめられて、そこから歴史を探っていく作業をなさったということですよね。あの力強さは、時代そのものの力強さ、戦争の記憶がもたらした力強さということが大きかったと思います。映画監督といっても、もちろん売れる映画を作らなくてはならないわけですから、いろいろ制約があるわけですが、それでも自分が兵士として経験したことや、家を焼かれたという経験などをなんとかして描きたいというモチベーションはあったはずです。

それに、アーティストは日常生活を突き破ってくれる力のあるものを求めますから、戦後に復興して表面的にはなんとなく平穏になってきている社会の日常を突き破ってくれるものとして、戦争の記憶と傷跡を描き出すということもあったでしょう。そして、観客もみんな戦争の経験を共有していた時代だと、そういう映画にみんな共感し、結果としてお客さんも入るという現象があった。そいう連鎖のなかで、力強い作品が生み出されたと思いますね。

リンダ:『〈民主〉と〈愛国〉』での「電話」というものの日常生活のあり方が、60年安保の一か月で変わったというエピソードを少し聞かせていただけますか?

小熊:安保反対の運動をはじめて、「みんなどこそこに集まってくれ」とか、「今度こういう人と話をつけてあの人に人を集めてもらいたい」というときに、電話を活用するようになった。それまでの日本の社会では、そもそも電話はめったに使わなかった。『となりのトトロ』では、村に電話を持っている家が一軒しかないですから、走っていって電話を借りますよね。あれも1950年代半ばが舞台ですけれども、1960年代後半が舞台の『巨人の星』でも、お父さんが星飛雄馬にアドバイスするために、電話を借りる為に長屋からラーメン屋まで10分くらい走らなければならない場面が出てきます。ですから電話というのは、そんなに気軽にかけられるものではなくて、本当に用事のあるときにかける。

しかも当時は、電話で用件を挨拶もなしにすませるのは失礼なことで、ちゃんと会って挨拶をしなければいけなかった。最近でも日本では15年くらい前までは、メールでいきなり用件を済ますのは失礼だと言われていた時代がありました。それが「電話で失礼ですが」という言い方を抜きにして、用件を伝えていつどこに集まってくれというようなことが行われるという、メディア上の変化が起きたのです。人びとの連帯感があると、メディアの使われ方も変わるわけですね。当時の人はそういう変化を意識していませんでしたが、後になって我々が電話とはこういうメディアだったのかと、電話に対するイメージを突き破ってくれる衝迫力があると思ったので、こうした資料を使うことにしました。

映画『ANPO』より、濱谷浩『怒りと悲しみの記録』

日米戦争の記憶は今でも衝迫力を持っているテーマなんです(小熊英二)

リンダ:戦争体験について戻りますが、この映画の中では、途中までは使おうと思っていて、結局使えきれなかったエピソードがあるんです。細江英公さんが、小学校6年生のときに、集団疎開先から友達が3人東京に帰ると言い出して、帰ったのが東京大空襲の日で、上野駅で亡くなってしまったことが、生い立ちのトラウマだと語ってくださったんです。私は編集してるときも、小学校6年生が疎開先から帰るって言い出す理由と言うことに関して深くは考えなかったんです。でも先生の本を読んで、初めて集団疎開ってこういう生き地獄だったのかということが解りました。

小熊:戦争や疎開の体験記などは、懐かしい思い出としてとか、一生懸命闘ったというかたちで書かれていることが多いんですが、たくさん読むと本音がちょっとづつ出てくるんです。例えば戦記ものだと、勇戦敢闘の話ばかりのなかで、退却が決まってみんなホッとした顔をしたという文章がほんの一行だけ出てきたりする。そういうものをたくさん集めて戦争の章を書きました。疎開でも、たとえば配給の食糧をまず先生が食べてしまう。東京からお菓子を送ってきても、先生がピンハネして、残りしかまわってこない。まわってきたところで、まず子供たちの班長が取ってしまって、末端の子供にはそれがまわらない。先生からセクハラをされる女子生徒もいる。そういう話が断片的に残っているんです。

子供たちの中でも、集団生活しているとどうしても人間状況が悪くなって、班長の命令に従わないものはみんなで裸にしてしまうとか、今でいうといじめですけれど、精神的な圧迫が非常に多い。手紙は全部検閲されていて疎開先の様子を外に漏らすことができないので、マンガのうまい子供が、自分達はガリガリに痩せて、自分の茶碗にはご飯がほんのちょっとしか盛ってないけれど、先生の茶碗には山盛りご飯が盛ってある、そういう絵を故郷の親にハガキに描いて送ったら、先生にばれてしまって詰問されたということが出てきます。疎開病と当時は呼ばれていたそうですが、神経症になる子も出てくる。東京に帰りたくて仕方がなかった、お腹いっぱい食べたかったという言葉が体験記に書かれていることが多いですが、単に腹が減っているという意味だけではなくて、この精神的な重圧から逃れたい、腹いっぱい食べてもまわりからいじめられない世界に行きたいということですよね。腹いっぱい食べられる為には、権力を持つ先生と班長がいなくなってくれないといけないわけですから。

60年安保のときも、デパートの若手社員の集会が開かれると、そういう体験が一斉に語られたということが当時の記録に書かれています。戦後15年しか経っていないので、23歳の社員にも疎開児童だった経験があり、「私たちこんなに苦労をして、班長にいじめられた」「戦争なんてほんとひどいよね」「戦争につながる安保はごめんだ」みたいな話がすぐ出てくる。そういう経験が共有されていることが、安保運動をあれほど盛り上げたということもありますし、それほど戦争の経験が日本の国民的記憶となっていたからこそ、アートにも刻印がたくさん残っていたということだと思います。

それと、お話に出た細江さんの「トラウマ」は、友人が死んだのに自分だけ生き残ってしまったという罪悪感からだと思います。そういう罪悪感を抱えている戦争体験者はとても多いんです。原一男監督の『ゆきゆきて、神軍』の主人公の奥崎謙三さんも、ニューギニアで敗走しているときに、落伍した戦友を飢えて疲れていた自分は助けに行くことができなくて、自分だけ助かって生きて帰ってしまったという罪悪感を強烈に持っています。井上ひさしさんの『父と語れば』も、原爆で家が倒壊して、下敷きになって動けなくなったお父さんを、見捨てて逃げて生き残ってしまった娘が、お父さんの霊と語りあう物語ですよね。友人は死んだのになぜ自分は生き残ったのか、あのとき友人が東京に行くというのをなぜ止めなったのか、といった罪悪感にさいなまれる。これは戦後のいろいろな作品の隠れたテーマの一つです。

映画『ANPO』より、石内都『ひろしま』シリーズ

怒りをぶつけたいことはたくさんあるんですが、この映画の中では、ものすごく抑えています(リンダ・ホーグランド)

リンダ:深作欣二さんの作品に『軍旗はためく下に』(1972年)という大傑作があるんですけど、『ANPO』はその映画にすごく影響されているんです。深作さんはヤクザ映画で有名なんですが、アメリカ映画『トラ・トラ・トラ』(1970年)の日本語部分を作る予定だった黒澤明監督がもめてクビになったときに、そのあとに入ったのが深作さんだったんです。とにかくハリウッドの演出料は高くて、そのお金で『軍旗はためく下に』の原作を買って、映画の企画を進めたんです。うちの夫は絶対に敵前逃亡なんかしてないよと言っている戦争未亡人が、毎年終戦記念日にお役所に行って、何があったのか調べていく設定で、最後に解るのは、その日本兵は終戦の日に、部下を守ろうとして狂った将校を殺して死刑にさせられる。その直前に、上の将校が「おまえみたいな人間は戦後の日本にはいらないんだよ」というそのひとつのセリフで、私は戦争のあり方が解ったんです。そのように、戦略に抵抗した人たちは次々と戦場に送り出されて消されていったということも、事実としてあったんですよね?

小熊:そうですね。徴兵猶予を解除したりというようなことはありました。

リンダ:軍人達の描写をすごくひどく見せておいいて、最後になって、この人にも事情があった、この人も人間だったっていう構成なんです。『ANPO』に出てくる米軍兵も、最後に石川さんが泣いて共感するシーンが待ち受けているので、あざとく描写しているんです。そういうところも深作さんへの私なりのオマージュとして作りました。『バトルロワイヤル』の映画字幕を担当したのですが、映画を作るときの覚悟について、深作さんから得た影響は私の中ではすごく大きいです。

映画『ANPO』より、石川真生『フェンスOKINAWA』

小熊:深作欣二監督が、70年代に入る高度経済成長まっさかりの時期に、ヤクザ映画を撮ることで平和な状態を突き破る作品を作り、その後ヤクザの時代に対する衝迫力もなくなったときに『バトルロワイヤル』(2000年)を撮るとかいうかたちで継続していったことは、ひとつのあり方だったと思います。深作さんもそうですが、アーティストが戦争にまつわる事を取り上げるのは、必ずしも反戦とか政治的なメッセージを訴えたいためではないですよね。自分を脅かしてくれるものを求め、日常を覆っている「かさぶた」をもう一回引き剥がして、人びとを揺り動かす力を蘇らせるのがアーティストだと思うんです。石内さんが広島で行った作業も、「もうわかりきったもの」とされていた原爆遺品を、新しい視点から活かし直す作業だったと思います。リンダさんの『ANPO』も、60年安保の記憶を活かし直したわけですが、ただ単に歴史を描くということではなくて、アートから受けた衝撃力の源泉を探って60年安保に関心を持ったという経緯がああいう映画に実ったと思います。

映画『ANPO』より、会田誠『紐育空爆之図(戦争画RETURNS)』

映画に登場した方々には1920年代生まれが多いですね。この世代が今インタビューできる最年長であると同時に、安保を青年として経験した方々。戦争体験としては、子供あるいは青少年として一番多感な時期に戦争を経験して、戦後10年くらい経ってからアーティスト活動を始めた人たちが多い。作品においても60年安保においても戦争の記憶が原動力になっているわけですね。

映画を作る場合でも、アートを作る場合でも、今は力のあるテーマを見つけるのが難しい。力のある対象を見つけようとなると、沖縄であるとか、ゲイであるとか、在日であるとか、抑圧を被っているところに力を持った人たちがいるだろうから、そこを撮るというようなことになりがちです。しかし戦後15年か20年くらいの日本では、みんなが抑圧を被った経験があったから、それを描くことで力が出てしまっていた。逆に言うと在日とかアジアに対する戦争責任というのは、当時全く注目されてなかったわけですが、この作品はそういう時代背景から生れた力のある表情やアートという側面から歴史を描いた、いままでにない視点の映画だと思います。

小熊英二氏(左)、リンダ・ホーグランド監督(右)

戦争の経験が記憶から消えてしまった現代でも、戦後の日本文化やナショナル・アイデンティティを特徴付けているのは戦争の記憶だったということは残っている。例えば『ANPO』でも会田誠さんが出てきます。彼は戦争の記憶は全くないのに、なぜニューヨークを日本軍機が空襲している絵を描くか。それは人をギョッとさせる効果を狙ってのことだと思います。彼の美少女虐待の絵と同じ感覚で描いたのだと思います。しかしそれが現在でも人を脅かす題材になる。日米安保条約をはじめとしてアメリカとの非対等な関係が続いている以上、日米戦争の記憶は今でも衝迫力を持っているテーマなんですね。

また60年安保は戦争が終わって15年経った時代の事件ですが、今から15年前には阪神大震災とオウム真理教の事件があった。その時期に日本の経済成長が止まり、貧しくなり始めたというのが、現代の日本の人びとにとって大きな経験だと思います。これから日本の若い人が、そういう経験に向かい合って作品を作り始めることで、日本のアートが変わってくるかもしれないと思っています。

リンダ:最後に『ANPO』について、この映画は作り始めたときは、過去の主観的な体験記憶を、アートを通して蘇らせようという営みだったんです。政権交代があったことも含めて、私が普天間や辺野古の問題に触れ始めて、少しずつ現場に行ってみて、究極にこの映画の作業は私たちにどんな未来を作り、どんな未来に生きたいということを考えようよという問いかけなんです。映画の中であえて直接的には触れていないですけれど、辺野古の海を埋め立てることが、人類として本当に必要?そんなことをするような人類になったら、早く祟り神でこの地球はなくなったほうがいい。アメリカと日本の政府がどこまでつるんでいるか知りませんけど、そんな野蛮なことをやる人類に私は参加したくないと思うぐらい沖縄の状況は歪んでます。怒りをぶつけたいことはたくさんあるんですが、この映画の中では、ものすごく抑えています。ぜひ、沖縄に行くチャンスがあったら、基地や普天間第二小学校の屋上を見てください。

(取材・文:駒井憲嗣)

■小熊英二 プロフィール

社会学者。1962年東京生まれ。東京大学総合文化研究科博士課程修了。出版社勤務を経て慶応大学総合政策学部教授。著書に『単一民族神話の起源』『<民主>と<愛国>』『1968』など。

『ANPO』イベント情報

ゲスト:西川美和 (映画監督)×リンダ・ホーグランド(プロデューサー・監督)

日時:2010年12月21日(火)開場18:30/上映開始19:00/トークショー開演20:30

場所:渋谷アップリンク・ファクトリー

予約・イベント詳細はこちら

ゲスト:岩上安身(ジャーナリスト)×リンダ・ホーグランド(プロデューサー・監督)

日時:2010年12月23日(木・祝)開場20:15/トークショー開演20:30/上映開始21:30

場所:渋谷アップリンク・ファクトリー

予約・イベント詳細はこちら

映画『ANPO』

渋谷アップリンクXほか全国順次公開中

監督・プロデューサー:リンダ・ホーグランド

撮影:山崎裕

編集:スコット・バージェス

音楽:武石聡、永井晶子

出演・作品:会田誠、朝倉摂、池田龍雄、石内都、石川真生、嬉野京子、風間サチコ、桂川寛、加藤登紀子、串田和美、東松照明、冨沢幸男、中村宏、比嘉豊光、細江英公、山城知佳子、横尾忠則

出演:佐喜眞加代子、ティム・ワイナー、半藤一利、保阪正康

作品:阿部合成、石井茂雄、井上長三郎、市村司、長濱治、長野重一、浜田知明、濱谷浩、林忠彦、ポール・ロブソン、丸木位里、丸木俊、森熊猛、山下菊二

2010年/カラー/6:9/89分/アメリカ、日本

配給・宣伝:アップリンク