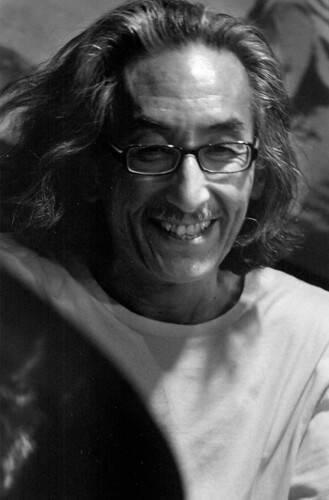

写真:荒谷良一

果たして音はアートと呼べるのだろうか?そうした問いかけに音そのもので研究を重ねていくサウンドアーティストのなかで、環境音と私たちの存在との関係性をあらためて問い直す試みを、国境を越えて行っているマルコス・フェルナンデスの活動は、日本でも多くのミュージシャンとリスナーから賛同を寄せられている。自身を「ボーダレスな感じがする」と形容する彼は、「Possible Spaces」というイベントを、フィールド・レコーディング、サウンドスケープ、そして複数名の音楽家による即興演奏の発表の場として渋谷アップリンク・ファクトリーで定期的に開催している。今回は、これまであまり語られることのなかった彼の生い立ちから現在の活動に至るまでをインタビューした。

ベンチャーズを聞いてドラムをやりたいと思った

──マルコスさんはお生まれは?

横浜生まれで横浜育ちです。幼稚園から高校を出るまでずっとインターナショナルスクールに行っていて、高校を卒業してサンディエゴの大学に入学して、そのまま35年間向こうに住んでいたんです。でもずっと浜っ子という気持ちはあったね。

──横浜で育ったことはマルコスさんの現在の音楽のスタイルに影響を及ぼしていると思いますか?

そうですね、ジャズとかブルースとかハワイアンといった、アメリカやヨーロッパから西洋の音楽が最初に入ってきたのが横浜だったので。その頃はまだ米軍のベースもあったし、子供の頃から音楽がたくさん周りにあったからそういう面では影響はかなり強かったですね。横浜はブルースバンドが多くて、中学高校の頃にブルースに惹かれて、ブルースロックをやりました。あとはもちろん家族ですね。学校行く前のすごい小さい時で覚えているのは、結婚式とかあったり、家族が集まる機会があると、うちに親戚が来てみんなよく飲んで食べて、そのうちギターとかウクレレといった楽器が出てきて、みんなで歌を歌って踊ったりしていました。

──お父さんは何をされていたんですか?

ミュージシャンじゃなかったんだけど、歌がいちばん好きで、ギターもウクレレもできた。僕のおじさんは一時ミュージシャンを生業でやっていて、彼はウクレレ、ギター、バンジョー、ペダルスチールができて、戦争の後、アメリカのGIとバンドやったりしていた。日本にハワイアンを紹介したバッキー白片(とアロハ・ハワイアンズ)とかディック・ミネと友達だった。そのおじさんが「おまえウクレレ教えてやるから一緒にやれ」って、そういうきっかけで音楽をやりだしたんです。小さなときからいろんな音楽を聞いて、うちの家族はみんな楽器をやってたから、その印象がすごく大きいかな。

僕もそうなんだけど、うちはみんなポルトガル国籍。アメリカ国籍は向こうに行って、つい最近取りました。僕のおじいさんがマカオ生まれのポルトガル人で、ひいおじいさんはポルトガルの海軍にいて、マカオはポルトガルの領だったからそこに来て、中国で戦争で死んだらしんだけど、おじいさんがマカオから日本に来て、日本で家族を作った。だからおやじも日本生まれのポルトガル人です。

──その当時の普通の日本の家庭から比べると、相当ヒップな印象があります。他の同じ年の他の子と比べて環境や文化の違いを感じたりはしませんでしたか?

あまり小さいときはなかった。そのままインターナショナルスクールに行って同じ趣味の子供と一緒にいたから。それでも小学校ぐらいになって、学校に行くとそういう違いがわかりだすし。なぜあの子は(横浜の)北方小学校行ってるのにって、そういう意識はだんだん出てきたかな。でも国籍とかそういう意識はあまりなかった。ただポルトガル人といっても、別にポルトガルで生まれたわけでもないし、ポルトガル語もできないし。英語で言うとpatriot、愛国心というのは感じたことがないから。ポルトガルに対しても、どこにもない。でもだんだん小学生くらいからちょっと違うというのはことがわかってきて。

──そうした生活ですと楽器を手に取るというのは自然なことなんだと思うのですが、意識的にミュージシャンを志したのはいつくらいからなんですか?

小さいときは強制的にピアノを習わされて、僕が結局途中で止めちゃったんだけど。それで10歳か12歳くらいのときに、ベンチャーズを聞いて、ドラムを叩きたくなった。やるんだったらちゃんとやれって言われて、先生について勉強して。学校でクラスメイトと一緒にバンドを始めるようになりました。バンドをやってるうちにギターやベースも周りにあるから弾き出して。

──ドラムに惹かれるものがあったんですか?ギターに行かなかったんですね。

ベンチャーズを聞いてこれがやりたい!と思った。僕にとってはあれがロック。6歳上の姉といとこと一緒に育って、いとこはひとまわりくらい上なんです。うちでも小さいときからロックをずいぶん聞いていた。いとこは50年代のエルビスとかをすごい聞いていて、姉はビートルズとかビーチボーイズを聞いていたから。でもピンときたのはなぜかベンチャーズだった。後から考えみると、きっとインストだからだと思うんですよね。

──ではロックをやるということに関しては、歌詞のメッセージ性や歌よりも、サウンドの構造や手触りに興味があったということなんでしょうか。

なんかそんな感じがするな。もうひとつ覚えているのが、姉が買ったストーンズの「サティスファクション」のシングルを聞いてて、ある日僕がB面をかけたら、「The Under-Assistant West Coast Promotion Man」というブルースのカバーだったんです。それを聞いて、「これは面白い!」と思ったのを覚えています。だからもっとポップな歌、というよりは、なぜかそこでブルースというものに惹かれて。ベンチャーズもスリーコードが多くてブルースみたいなものでしょ。ブルースの歌詞といってもI LOVE YOUじゃなくて、もうちょっと深いものだから。だからそれに惹かれた気がする。

──そこから現在の即興的な音楽やサウンドスケープ的なものに興味を持つ発端は、もう少し先なのですか?

最初に覚えてるのは高校のときに聞いたピンク・フロイドかな。FMの渋谷陽一さんの番組でちょうど『ウマグマ』(1969年)を紹介していたのを聞いて、「こんなもの聞いたことない、これはなんなんだろう」とそれでプログレというものがあるのを知って。キング・クリムゾンとかタンジェリン・ドリームとか、学校でお互いにレコードを貸したり借りたりしていろいろ聞いて。ブルースもすごい好きだったけど、やっぱりプログレっぽいものにすごい惹かれた。逆にジャズはあまり惹かれなかった。

プログレっぽいものをやってると、もっと現代音楽というものに辿り着いて、ちょうど高校を出て大学に行くその頃に現代音楽とか即興というものがあることを知ったのがきっかけかな。その時にミュージックコンクレートとかテープを知って、大学に行った頃には即興をやりだしたし。

──アメリカに行ったからこそできた?

日本にいたときはまだ即興とは言えないね。ただジャムっていた。バンドをやっていたから、置いてあったみんなの機材が、ディレイとかファズとかあったからそのペダルを勝手にマイクに繋げて自分のドラムでいろんな音を出してみたり。そういう実験はしてたけれど、ほんとうに即興をしだしたのは向こう行ってからかな。大学で会ったミュージシャンはほんとにインプロをやる人が多かったので。

写真:荒谷良一

ロスやサンフランシスコから離れたサンディエゴでは自分のやりたいことを時間をかけてゆっくり作ることができた

──サンディエゴに35年お住まいだったんですよね。当時はサンディエゴで面白いムーヴメントがあったんですか?

残念ながらなかったです。サンディエゴって海軍のベースが大きいから、日本でいえば横須賀みたいな感じで、軍があったからすごい保守的だった。文化的にはなにもなくて、普通にロックバンドはいたけれど、あまりエクスペリメンタルなものが好きな人はいなかった。

──大学で音楽を勉強されていたんですか?

正式には勉強していないです。英文学で卒業して、専攻まではいかないけど、音楽の基礎はとりました。それで大学のオーケストラやクラシックをやってる人と少しやってみたりして。大学ではミュージカルとかなんちゃってジャズもやったし。現代音楽とかインプロに出会って、その後はずっとバンドでブルースとかロックをやってて、もっとほんとにポップなことをずっとやってた。それで15年から20年くらい前に、バンドで曲作ってCD出して、その曲演奏してツアーして、またそれを繰り返していくのがつまんなくなって、もうちょっとフリーにやりたいと思って、そういう人との出会いもあって、それがきっかけでまた即興的なことをやりだした。 それから、高校の頃にはじめてソニーのテープレコーダーを買ってもらって、それにマイクを突っ込んでなんでも録音したのは覚えている。家の中の家族の会話とか録音したりして。テープから普通の環境の音が聞こえてくる、それが不思議な体験だった。

──そこで無意識にフィールド・レコーディングへの目覚めがあったんですね(笑)。

そこで初めてステレオというものを発見した。なにかをテープに録ったときにステレオが1チャンネルしか録れていなかった。それをヘッドフォンをつけて聞いてみて、左と右って違う風になってるんだとわかったんだ。

──サンディエゴ時代は音楽だけをやってらっしゃったんですか?

いろんなことをやってたけど、大学出た後は2年くらい小学校の教師のアシスタントみたいな仕事をやったことある。その後はほとんどバンドをやってた。あとはアート関係の仕事とか。文化的に面白くなかったから、サンディエゴを出ようと、ちょうど80年くらいにサンフランシスコに何度か引っ越しそうになった。あの頃はサンフランシスコがすごい盛り上がっていたから、友達とかもみんな行っていたから行こうと思ったんだけれど、結局ずっとサンディエゴにいた。

サンディエゴって横浜の姉妹都市なんだけれど、なんとなく似てるのかな。ちょっとのんびりしていて、サンディエゴとロスというのは横浜と東京みたいな関係で、なんでもロスに行けばすぐ見られるし、サンフランシスコはちょっと遠いけど、関西みたいで、行けばいろんなものが見られる。成功するにはサンディエゴを出なくてはいけないということも言われてたんだけれど、そんなことはないんじゃないかなと思っていて。逆に自分のやっていることを時間をかけてゆっくり作れる。ロスやサンフランシスコにいると常に周りになにやってるか見られてるようなところがあるから。

写真:荒谷良一

エクスペリメンタルな音楽をイベントとして伝えたい

──初めてマルコスさんにお会いしたのが、ハンス・フェルスタッドを介してでした。ハンスは映画『MOOG』の監督であり、自身もミュージシャンという人物ですが、彼が日本で一緒にやりたいミュージシャンとしてマルコスさんを僕に紹介してくれました。彼とは音楽の仕事で知り合ったんですか?

10何年前かな、ちょうど僕がまたエクスペリメンタルな世界に入ってきたときに会ったんです。彼はサンディエゴ出身で、いまはロスで活動しているけど、サンディエゴでエクスペリメンタルなことをやってる人は少なくてやる場所もないし、まとまったシーンがないからどうにかしたいな、といろんな人と話しているときに、ハンスに会って。彼の仲間たちも同じようなことをやりたがってるということで、じゃあ会って話そうということで。サンディエゴで月に1回のシリーズを始めました。

──マルコスさんが実践されている「フォノグラフィ」という概念はあまり日本では馴染みがありませんが、「フォノグラフィ」をテーマに世界各地のアーティストたちとゆるやかなネットワークが形成されているそうですね。そういったことをプロデュースする仕事というのが、マルコスさんのサンディエゴ時代のメインの仕事だったんですか?

仕事というか、前から企画したりするのは好きだったからやってたんだけれど。例えばエクスペリメンタルな音楽をやるならみんなでやろうよってシリーズ化したり、他から人を呼んだりそういうのが好きだし。いまだに海外からツアーで日本に来たいというアーティストがいると、それを手伝って企画したり。

そういう面で広げるのが好き。フォノグラフィも90年代のはじめに、フィールド・レコーディングが好きな人に出会って、最初はフェスティバルとかライブとかでそういう人たちがいることを知って、彼らとインターネットでネットワークを作ろうと。ただフィールドレコーディングでドキュメントするんじゃなくて、フィールドレコーディングを録ってそれでなにかアートを、即興による作品を作ろうと。みんなでその名前を探そうということで、ニューヨークにいた友達が「だったらフォノグラフィというのはどうだ?」って。フォノグラフは50~60年代はレコードって意味だったんです。でももうその言葉は使われていないので、新しい意味をつけるのがいいんじゃないかと。それでフォノグラフィのYahoo!グループとウェブサイトを作ったら、いろんなところからいっぱい集まってきた。

──どれくらいの人が当時集まっていたんですか?

最初メールでお互いに話し会ってたのは20人くらいかな。ヨーロッパとアメリカの人だね。それでYahoo!グループができて、あっという間に100人くらいに増えて。ウェブサイトもできて、インターネットのおかげで広げることができて、そこでみんなで哲学的なことを話したり。

──オンライン上のフォーラムとして成立していながら、メンバーによるサウンドスケープ作品を発表する場としても機能しているんですね。

それをきっかけにみんな「これをみんなに聞かせたい」ってパフォーマンスをやりだしたんじゃないかな。フォノグラフィって今はミュージシャンとかアーティストは知ってる人は多いけど、いわゆる普通の音楽ファンにはあまり知られていないジャンルですよね。だから日本でもそういうコンセプトを紹介しようかと思って。フィールド・レコーディングを使ってパフォーマンスをするというコンセプトを紹介したいと思った。フィールドレコーディング自体は日本に紹介する必要はないし、逆に外国に比べればフィールドレコーディングをやってる人はたくさんいる。だから日本にきたら、世界的に有名な人もいるし、フィールドレコーディングをやっている人が多かったから、いいなと思ったけど、フィールドレコーディングをパフォーマンスとしてやってる人がぜんぜんいない。やっている人に話しても、あまり興味はないというか、たぶん考えてもなかったという感じかな。そんな中でも虹釜太郎さん(かつて渋谷にあった伝説的ショップ「パリペキンレコーズ」の首謀者。現在も音楽や食をテーマとしながらつかみ所のない活動を展開している)みたいな人もいる。

日本の場合は、エクスペリメンタルなものや現代音楽とか、フィールド・レコーディングがかなり盛んだと思う。だからそれをパフォーマンスとして、イベントとして紹介したい。あと音の環境とかそういうものにもみんなに気を遣ってほしいということ。僕が知ってる限りでは、音の公害みたいなことを、アカデミックに研究している人はいるけれど、普通にはあまり聞かないから。

──日本人は、欧米の人たちに比べるとものすごくやかましい音への耐久力はあると思うんです。パチンコ屋や満員電車など、日常に溢れている音との距離の取り方という意味でですが。

渋谷だって音楽ガンガンかかってるから(笑)、うるせーと思って。日本はどこ行っても常にアナウンスがされるじゃない。常に情報がスピーカーを介していろんなところから聞こえてくる。でも住宅街に行くとすごい静かで。近所に迷惑だからって、かなりみんな大きな音をしないように言っているわりには、トラックででかいスピーカーをつけて粗大ゴミの回収をしていて(笑)。

──フィールド・レコーディングという手法は、原風景として広大な景色を見たり体験したりしている人ならではの表現なのかなと思うことがあります。

そうとも限らないけどね。環境というのはいっぱいあるから、自然の環境もすごくいいし、でも、ほとんどの人が生活しているのは街の中だから。その自分の街の中で面白い音とか環境音があるから、それもサウンドスケープだし。

──渋谷の街の音をミックスしたCDを家で聞くと、気が狂うと思うんです(笑)。

ゲームセンターの中でレコーディングをしたことがあるけど、あれはやっぱり聞けない(笑)。でも自宅だと、近所が静かだったら近所なりの音というのがサウンドスケープで。それはよく使う。カラスが鳴いてて、ときおり車が通って、その辺に犬が吠えたり、自分の近所のそれなりの音がある。やっぱり人間は目より耳で自分のスペースを感じる動物だから。

──フィールド・レコーディングという手法自体、絵画的ですよね。

そういう意味では、個人的には僕のメッセージは、環境の、周りの音を聞きましょうということ。音楽もいいけど、自分の近くにある環境にも面白い音はあるから。例えばここ(カフェ)にいてぼーっと30分くらい座って音だけ聞いていても面白いし。渋谷だったらノイズだけど、静かな公園に行ったら、ミニマルな音響のなかで少しずつイベントが起こるみたいな、そういう音楽的なものがあるからサウンドスケープといわれる。即興をやっていたから、フィールドレコーディングと即興を一緒にやってみたら面白いんじゃないかってやり初めたら、同じようなことをやっている人がいて、それで何人か集まって、フィールドレコーディングだけでユニットをやったらいいんじゃないかと。ただストレートに加工しないでフィールド・レコーディングだけをやるとか、少し加工して作るとか、いろんな人がそれぞれのルールを作っている。

写真:荒谷良一

フィールド・レコーディングは楽器よりもリラックスしてできる

──マルコスさんは東京、というよりも現在お住まいになっている横浜の音を多く作品に使っているという印象があります。

街の中で面白い音を探したり、近所の音が多いんじゃないかな。やっぱりその人によって、面白いと思うものは違うから。誰かが作ったフィールド・レコーディングを聞いて、初めて面白いなと思って。僕はそんなの聞いても録らなかっただろうけど、そういう風にしてプレゼンされてみると、面白いと感じたり。

──見ているものと聞いているものが実は人によってまったく違うということが見事に表れますよね。

写真みたいなものじゃないかな。街を歩いていて、カメラで面白いものを写真撮ってこいっていったら、その人によって撮るものは違うから。

──マルコスさんは、試行錯誤のうえ身近な音を素材に作っていくという方法論に辿り着いたのですか?

まだいろんな音を探しているし、特にライブをやるときにはいろんなところの音を使います。ずいぶん前に録った音も使う。即興している場合は楽器と同じです。ただ音を求めて、普通のパーカッションをやっていて、相手がこういう音を出したからこういう音で反応するというのと同じで、こういう音が来たら、このフィールドレコーディングが面白いんじゃないかなってやるから。でも作品を作っているときは、どちらかというと、英語で言うとlimitation、少し限定しているほうがいい。「これは今年の夏集めた音だけで作ってみよう」とか、そういう風にストラクチャーをつけていくんです。

──マルコスさんはフィールド・レコーディングだけじゃなくて、パーカッションだけの即興演奏もされますが、使い分けというのはいつもどのように考えていらっしゃるのですか?

一時は両方一緒にやろうと思ったんだけど、できなかった(笑)。パーカッションの場合は瞬間的に反応できるし、すごいフィジカルだけれど、フィールド・レコーディングの場合は時間の差もあるし、思いついてから音を出すまでに考える。英語でdisembodimentという言葉があるんだけれど、体から直接離れていくその距離があるから、両方一緒にやろうとしたら、片方ではフィジカルにぜんぜん考えないでやってて、片方は考えなければいけない。その切り替えが難しくて、途中で自分でなにやってるかわからなくなっちゃう。だから最近は長いフィールド・レコーディングを流してそれをテクスチャーとしてその上にやるという方法が多い。少し距離感があって、言ってみればリラックスしてできる。より聞いてる人の場に自分を置けるかな。これがいいからもう少し聞いていようとか、これを持ってこようとか。

反対にパーカッションはそんなことを考えるひまもなく、より早く反応できる面白さがある。インプロならではの会話というか。何人かでその時間とそのスペースでみんな個人的なストーリーがあって、それをお互いにシェアする。

写真:荒谷良一

写真よりも音を聞いたほうが記憶が蘇ってくる

──先ほど、「どこの土地に対しても愛国心を持ったことがない」とおっしゃっていましたけれど、そういう気持ちと、自分には故郷がないという感覚と、サウンドで風景を作っていく作業は関係があるんだろうな、と今日お話を聞いて思うんです。周りの面白い音だけを使って音を作られているところも、たぶん心地良さや快感としてそういう風景を作っていく作業なのではないかと。

考えたことなかったけど、なるほど。自分が作るとしたら自分が住みやすい空間を作るね。だからずっと前にブライアン・イーノがアンビエント・ミュージックを始めたときに、彼が「ただ自分が長時間住みやすいスペースを作ってるだけなんだ」と言っていたんだけど、それに似てるものがあるのかもね。やっぱりいろんなところの音を混ぜるのは、自分には感情的に繋がりのある、意味のある音をくっつけてやってるんだろうけど、意識してないところで、なぜその音が好きなのか、なぜその音を聞くと落ち着くのか、とかあるのかもしれない。

──音を記録するということは、その後の記憶をまた聞き直すということですからね。マルコスさんがミュージシャンとして、コンポーザーとして、サウンドスケープ作品を作るときに当然、ここまでやればOKとか、ここまではまだだめだろうとか、線引きがあると思うんですけれど、僕はそこに興味があります。つまり、自分が設定している基準が、マルコスさん個人の記憶とか体験に結びついているはずなので。

人間は音でかなりの情報を吸収していると思うから、写真よりも音を聞いたほうが記憶が蘇ってくることがある。どちらかと言うとその空間に入っていくわけじゃない。立っていたときの音だから、ただ見ているだけじゃなくて、体全体がそこにいるような気持ちになる。そうすると周りが見えてくるんです。

──日本に拠点を移されたのはどうしてですか?

いつかはまた帰りたいと思っていた。それで10年以上、年に1度とかツアーに来てて、こっちでもいろんな人に会って、日本のシーンも面白いし、やることはいっぱいある。90年代に日本のアーティストとのコネクションができて、日本に遊びにくるたびに、もっとこっちに帰ってきたくなって、同時にアメリカはどんどん住みにくくなってきて(笑)。それでアメリカを脱出してちょうど2年になります。

日本の音楽も、時代によって、海外からきたものを取り入れて、自分のものにしていって、その間はまねっこのアーティストがいっぱいいるけど、その中でも面白いものを作っていく人がいっぱいいるから。僕が子供の頃とか、70年代、80年代までは外国の音楽を意識してやってたけど、今はみんなあまり外国を意識しないでやってるじゃない。それをこの何年かで感じたな。日本の中で持ってるシーンで充分面白いものがあるし、面白いことをやってる人がいるから。

(インタビュー:倉持政晴 文・構成:駒井憲嗣)

■マルコス・フェルナンデス プロフィール

1955年横浜生まれ。カリフォルニア州サンディエゴで30年以上、パフォーマー、プロデューサー、キュレイターとして過ごす。米国、カナダ、メキシコ、香港、日本の各地で、ソロのインプロバイザー、フォノグラファーとして公演し、またパーカッショニスト、サウンドアーティストとしてさまざまなアンサンブル、ダンサー、ビジュアルアーティスト達と共演。Accretions、 Bake/Staalplaat、Circumvention、Pax、Pfmentum、Phonography.org、Public Eyesore、Solitary B他から50点以上発表されている。

サンディエゴでは、2003年から2008年まで、現代美術館やMuseum of Making Musicなどで開催された "Spring Reverb"のコーディレクターを務め、Spruce Street Forum、Casbah、Galoka、Kava Gallery、the Space、Voz Alta他でのイベントを企画。1993年から1996年にかけては、週1回の公演を企画し、ウィキアップ・カフェやサンディエゴのオルタナティブ・ビジュアル&パフォーミングアーツ・スペースのインターセクション・ギャラリーでコンサートを開催。"Meet the Composer"から賞を受賞した。アーティストを主体とするインディーレーベルであり、現代の革新的エクスペリメンタリスト達の本拠地Accretionsを共同経営。また、南カリフォルニアのクリエイティブな音楽を専門とするTrummerflora Collectiveの創立メンバーでもある。

現在新たなプロジェクト「sounding the space」を行っている。

http://www.marcosfernandes.com/

http://www.myspace.com/marcosrfernandes

http://www.soundingthespace.com/

http://www.phonography.org/

Possible Spaces/可能空間 V.4.4

2010年11月4日(木)19:00開場/19:30開演

会場:アップリンク・ファクトリー

(東京都渋谷区宇多川町37-18トツネビル1F)[地図を表示]

料金:予約2,000円/当日¥2,300円(予約共に1ドリンク付)

出演:

Marcos Fernandes(パーカッション、エレクトロニクス奏者)

mori-shige(即興演奏家/チェロ奏者)

Montage(ヤマミチアキラ)

Hosomi Sakana(Maju/neina)

Aen(鈴木康文/Commune Disc)

予約方法はこちらをご参照下さい