映画『ANPO』より、富沢幸男監督『1960年6月安保への怒り』(1960年)の一場面

渋谷アップリンク、横浜シネマ・ジャック&ベティほかで全国ロードショー中の映画『ANPO』公開を記念して、9月18日渋谷アップリンク・ファクトリー、今作に出演する朝倉摂そして富沢幸男氏が監督のリンダ・ホーグランドをトークショーを繰り広げた

60年安保とアートの関係をさぐるこの作品において、運動に参加した当事者として生々しい発言とともに出演している朝倉氏、そして『1960年6月安保への怒り』(1960年)でそのタイトルの通りその時代の熱気をフィルムに収めた富沢氏が、盟友・山下菊二についてのエピソードなどを披露しながら、日本人の我々があらためてアメリカとの関係、そして戦争について考えるべきことを提言した。

山下菊二はフクロウと生活し、夜になると起きて仕事をしていた(朝倉)

朝倉摂(以下、朝倉):私は本当に安保をやってましたし、その時生まれてすぐだった子供をほっぽりだして毎日毎日安保で、朝から晩までうろうろしていた。リンダさんがそういうものに目を付けて映画をお作りになると聞いて、アメリカの人がどういう観点から安保を把握してるんだろうかと非常に興味があったんです。

──おふたり以外にも様々なアーティストが登場していますが、あらためてご覧になってどういう風に感じられましたか?

朝倉:私は当時新制作協会に入っていて、映画に出てくる池田(龍雄)さんにしても、他の人はみんなアンデパンダンに入っていてアンデパンダン展には私も出してたんです。けれど一年に二度も三度も大きな絵を描くのは大変なので、出したり出さなかったりでした。本当に懐かしいですよ、みんなよく知ってる人ばかりでね。

リンダ・ホーグランド(以下、リンダ):アンデパンダン展っていうのはたぶん若い方々はちょっと分からないと思うので、どういう展覧会だったのか教えてください。

朝倉:例えば日本画の日展とか展覧会というのはいくつかありますが、アンデンパンダンというのは、自分が描いたものを出したい人が自由に、どんな下手な絵でも出せる非常にフリーな展覧会なんです。だからアンデンパンダンに出したものが賞をとることはありえない。今でも日本アンデパンダン展はありますね。

リンダ:映画の最後に当時『砂川五番』(1955年)を見ていらっしゃる写真はまさにアンデパンダン展で展示したときの様子なんです。山下菊二さんについてはどうでしたか?

富沢幸男(以下、富沢):僕は直接というよりは、この人(朝倉)を通じて知ってる友人なんです。特に音楽家は映画にとって非常に重要なパートで、深い付き合いをするんです。だけどここに現れてくる芸術家達は、一年に一回会うかどうかって感じの方々が多かったです。私たちはそういう人たちとの交流の場にもなることも多々ありました。山下菊二って男は、もう亡くなっておりますが、極めて特異なキャラクターを持った画家だった。はたから見てても、なるほど芸術家ってものはこういう人のことを言うんだなっていう気はするんです。それは、フクロウと生活したりしてましたから。

渋谷アップリンクでのトークショーより、左から富沢幸男、朝倉摂、リンダ・ホーグランド監督

朝倉:放し飼いにしてるんです。私も何度か家に行ったことあるんですけど、箪笥が置いてあるんですがそこを少し開けると、下のほうにフクロウがとまってるんです。フクロウがうんちするのがぼたぼた箪笥の中に入ってる。そういうのを一向にかまわないんですよ。面白い人ですね。

富沢:僕らはその鳥が怖いんです。ただそんなことはお構いなしに、彼はフクロウの気持ちも解るらしい。そのくらいのシンプルなキャラクターを持った方で、絵も面白かった。あまり口もきかないから、非常に困るんですけどね。

リンダ:本人が口きかないんですか?

朝倉:ブスっとしてるんですよ。だけど絵は非常に上手ですね。

富沢:だから僕らがしゃべってると、うーんとかあーとか言うんですよ。ときどきね。

朝倉:でも聞いてないですよ(笑) 。

富沢:ただ、ものを頼むと実に誠実に、僕らがそんなことまで頼んでないよっていうぐらいのことまで応えてくれる、そういう画家でしたね。

リンダ:どういうことを頼んだんですか?

富沢:戦地に行くことができないアメリカの脱走兵をかくまってくれたり。それは宗教上の問題など様々な問題で人を殺すことが出来ないなどの理由があって除隊になって追っかけられる。私たちが彼らをかくまうことは、アメリカの側から言うならば法律外の行為なんです。彼がまた臆病で、「大丈夫なんだ」といくら説明しても、そのときは「うん」って言いながら急にまた翌日になると電話がかかってくる。そういう小心な人でしたよ。でも実に奇妙な感じの、これでよく生きてられるなってくらいピュアなひとでしたね。芸術家としてはなかなか珍重すべき存在ですね。

朝倉:だいたい絵描いてる人はそんなバカが多いんですよ(笑) 。

富沢:そういう人もなかなかいなくなりましたね。

リンダ:先ほど山下さんについて、自分を売り出すことを一切しない方だとおっしゃいましたね。

朝倉:しない人ですよ。昼間は寝てるんですが、夜になるとフクロウのように元気になって、夜起きて仕事してるんですよ。フクロウと一緒に住んでるから。

絵を描くきっかけはとんでもないようなところにある(朝倉)

リンダ:映画のなかで、山下さんの『新ニッポン物語』(1954年)という作品一枚だけ、最初と真ん中と終わりの3回出てきます。あの絵に関しては、朝倉さんは?

朝倉:好きですよ、やっぱりアートなんですよね。説明的じゃない。説明はアートになりえない。絵でも音楽でもそうだと思っています。

リンダ:私が作りながら思ったのは、もしかしたら山下さんがあの『新ニッポン物語』という絵を露骨に描けたのは、自分が中国で侵略側として人を殺した経験があったが故なんだなって。もしかしたら戦争に行ってない人間にはああいう、怪物と怪物とくわえられそうな犬の関係を描けなかったのかなと見えてきたんですけど。

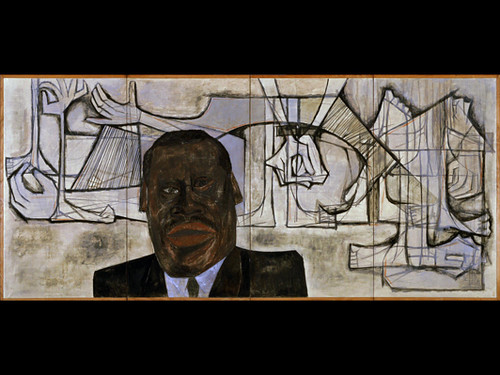

朝倉:そういう感じしますね。だからどういうことをテーマにして描くか、絵を描くきっかけはとんでもないようなところにあるわけですよ。別に「これを絶対に描こう」って思ってても描けないことがいっぱいある。だから私の『黒人歌手ポール・ロブソン』なんかは、ポール・ロブソンって人には一回しか会ったことないですから。

リンダ:どこでお会いになったんですか?

朝倉:ウィーンで世界学生平和友好祭というのがあって、そこでお会いしました。会場で悪い人が全部電気を切ってしまって、マイクが使えなってしまった。でも彼は一生懸命歌った。それがとっても素敵だったんですね。私も感動して、舞台あがって握手したんです。私の3倍くらいあるんじゃないかという大きな手でした。それで、描きたいなと思ったんです。それで、その辺にあった紙切れにちょっとスケッチを描いて、それをバックの中に入れました。

映画『ANPO』より、朝倉摂『黒人歌手ポール・ロブソン』(1959年)

リンダ:富沢さんは先ほど、音楽家は年中つきあってたとおっしゃっていましたが、武満徹さんもその一人ですよね。『ANPO』に出てくるメロディは、武満さんの「死んだ男が残したものは」という曲なのですが、その当時で覚えていることはなにかありますか?

富沢:武満って男もちょっと変わった男でね。僕らが映画つくると、最初は当然音や音楽があると思う。ところが武満の場合は、最後にラッシュといいまして、仮編集した作品を2時間の映画なら3時間近いものに縮めて見せるわけですよ。そこに武満さんを呼んで、「どこに一体音楽をいれようか?」って言うと、「入れるとこがないなぁ」ってこうくるんですよ。それで終わりですね。入れるとこがないなんて言われたときは、こっちはガックリくるわけです。要するにダメだってことに等しい。武満さんの眼鏡にかなわなかった。それほど無力なラッシュじゃぁ、先行きどうにもならないですね。そういうことをガツンと言える人なんですよ。要するに「僕の音楽を入れるべき性質の作品ではない」って言われてるわけだから。実におとなしくて無口な人で、それでいて音そのものはなかなか難しい音を作る人ですから。それと同時にひとつ、彼のために言いたいことは、ひょんと作った歌曲にものすごくいいものがある。これは、ぜひ聴いていただきたいんですが、ものすごく優しいんです。美しいメロディを使った軽いものについてはあまり認められていないけれど、僕は素晴らしいと思っている。必ずしも難しい曲だけではない。

リンダ:「死んだ男が残したものは」もそのひとつでしょう。メロディはシンプルなんだけど、絶対に脳裏を離れない。

富沢:その後聞いた話では、そういう曲を作るときは、はじめからこの曲にはこの歌詞、というのが決まっているようですよ。

リンダ:富沢さんはプロデューサーとして武満さんとどういう作品を一緒に作られたんですか。

富沢:『サマー・ソルジャー』(1972年)という、さっき申し上げたアメリカの脱走兵の話ですね。監督は勅使河原宏。僕と勅使河原宏とそれからもう一人脚本を書いたジョン・ネースンというアメリカ人、この3人でこの米軍脱走兵についてモノにならないかと調査を始めて、だいぶ苦労しましたけど。あまり当たらなかったですね(笑) 。

朝倉摂

リンダ:朝倉さんの『黒人歌手ポール・ロブソン』は、クレジットにしか出せなかったんですけど、なんと国立近代美術館に所蔵されてあるんです。それほどのレベルの作品を最後に描いて、その後絵画を全部捨てて舞台のほうに進まれたんですよね。

朝倉:そうです。これを描いて辞めたんです。

リンダ:なぜあれを描いて辞めたんですか?

朝倉:あくまでも絵というのは、平面、二次元の世界ですね。舞台の場合はそれが空間の中で立つこともできる、三次元の世界。そこに人間が入って、音楽が合わさればそれは四次元の世界になる。そういうものに私は興味をもったんじゃないでしょうか。

リンダ:じゃあ、平面だけの世界にちょっと物足りなさみたいなものがあった?

朝倉:そういうことですね。

リンダ:ではもしかしたら、ポール・ロブソンをもう少し立体的に見せたかったから舞台のほうにいったというのは、言いすぎでしょうか。

朝倉:それは解らないですね。だけど、オペラにしてもミュージカルにしても、やろうと思ったら面白いです。武満さんは私も知っていて、「『蜘蛛女のキス』をオペラにしたい」っておっしゃってましたよ。台本もあるといって送ってきた。でも病気になってしまって実現しなかったんです。才能のある人というのは、いろんなこと考えて、いろんなことやりたいんじゃないですかね。

富沢:全体的には、彼は寡作な人ですからね。

リンダ:私は武満さんの「死んだ男が残したものは」という曲は、編集を始めてから知ったんです。ですから、いろんな作品やインタビューを聞いていたときでした。でも特に武満さんのあの歌から伝わってきたのが、いかに日本人の人たちにとってあの戦争体験の悲惨さ、そして軍部に国を任せるとどんなことになるかというのを、アーティストのみなさんは一生懸命それぞれの形で発信し続けてきたということなんです。 武満さんが「死んだ男が残したものは」を書いたのがベトナム戦争のまっただ中、65年くらいだったと聞いたんですけど、それは切実だっていうのが伝わってきました。武満さんのドキュメンタリーを一度お手伝いしたことがあるんですが、彼は戦時中、学徒動員で疎開して、疎開先で押入れで隠れてシャンソンのレコードを聴いていたという話があって。そのときに「よし、生き延びたら絶対に音楽家になろう」と思ったそうです。

富沢:彼は年齢がちょっと下なんですが、僕は戦争そのものでなにかどうにもならなくなったということはないんですよ。熊本の高等学校に入ったので、東京を離れていたんです。私の家は本郷にあったので全部空襲で焼けましたけども、両親も生き延びてたし、熊本はほとんどなにもないところなんでね。どうにもならなくなったのは、その後の戦後ですよ。荒廃した中で東京に帰って、大学に入ったときにもうこんなに大変なのかということは身に染みて感じました。僕は食べ物がほんとに参りました。豆ばっかりで下痢を起こすんです。ただその後のことのことを考えると、戦争だらけですものね。戦争に継ぐ戦争。それでとうとう今度のイラク戦争に来てしまうわけですよね。

リンダ:朝倉さんは60年安保に子どもをほっぽりだして毎日行ったというのは珍しいですよね。

朝倉:つまり安保をなぜやるかということですよね。ビジュアルの面からも嫌いになってしまうんです。例えば兵隊が、年寄りとか子どもをほっぽらかして電車の中で剣を持って座っていたりする。あの姿を見るだけで私はもうだめなんですよ。

リンダ:それは若い頃からですか。

朝倉:もちろん。もうそれをずうっと言い続けてきた人ですから。

リンダ:それは本能的な嫌悪感みたいなものですか。

朝倉:そういう人間がいるっていうことが私はもういやなんです。

リンダ:残念ながらいまもいますけどね(笑)。

朝倉:だから私は本当に戦争というものを憎んでます。

リンダ:それは例えば御両親の影響があったとか、それとも朝倉さんのなかにある独自の何かなんでしょうか。

朝倉:勉強しているわけではないんですけど、15歳くらいのころにローザ・ルクセンブルクの本を読んだんです。ぜんぜん解らなかったんですけど頭いいなぁと、こういう勉強をしてみたいなと思いました。経済学だから分野が違うんですけど、私はなんでもかんでも感覚が先に立ってしまうんです。

富沢幸男

人間の魂をごちゃごちゃに崩していく複雑さにいま立ち向かおうとしている(富田)

──リンダ監督は日本で生まれ育って国籍はアメリカというすごく特異な視点で安保というものを捉えて、一方でアーティストや芸術家の人たちはどちらかといえば本質を見つめるということがとても必要なことだと思うんですが、この映画を撮るにあたっていろんなアーティストや作品を見て、どのように感じられたのでしょうか。

リンダ:朝倉さんが描いたあのポール・ロブソンの画を絶対的にこの映画の中に入れたかった理由は、逆さになっても日本人が安保についての映画を作ったらポール・ロブソンは出てこないから。アメリカ人だから出したというと変ですけれど、朝倉さんがアメリカ人のポール・ロブソンに対して抵抗の精神をみてそこでインスパイアされた。私がこの映画を作ったのはただ日本とかただアメリカとかそういうことではなくて、そこを超越したアーティスト同士のインスピレーションがどういう形で残るかということを描きたかったから。この映画に出てくる作品は映画も含めて敢えて文化遺産という表現をしていますが、こんな素晴らしい世界レベルのアートがそれこそ国立近代美術館に貯蔵されているものの、中村さんが最後に「やっぱり倉庫から引っ張り出してきたのか」とおっしゃったように、もったいないんです。トロントでの反応もそうだったんです。「ワオッ」みたいなすごい反応があるので、ある意味『ANPO』のストーリーも語りたかったんですけど、私にとって大切なのは、外国の人たちに向けて「あなたたちが知っているつもりの日本の近代文化はほんの一部なんだよ」と知らせたかった。もっと良い意味でグローバルで普遍的な視点を持ち、あまり日本の伝統芸術とは関係ないところでずっと抵抗しながらいろんな形でアートを発信し続けている人たちを紹介したかった。

──例えば他の出演アーティストと比べると少し世代が下ですが、会田誠さんの言われていることってすごくヒリヒリするような感覚があって、「好き嫌いがすぐに反転してしまうというなんとも断言しにくいような部分がアメリカに対してはある」と、そういうのを聞かれて朝倉さんや富沢さんはどういう風にお感じになりましたか?

富沢:僕は60年安保でスタートしたことが非常に良かったんだと思うんです。日本は政治については60年から70年安保に至る10年間でものすごく変わった。70年安保をいまリンダがやったような方法で解き明かすことはもうできないくらい多くの問題がもちだされてしまう。そうすると、それに対する試行錯誤が続いてくる。その中では学生運動についても大きな悲劇を伴っていて、いかんともし難くなっている。それと同時に、科学が考えられないような勢いで進歩していて、原爆もすぐ持っていって落とすことができるくらいの状況が起きてくる。そうした人間の魂をごちゃごちゃに崩していく複雑さにいま僕等は立ち向かおうとしている。だからおそらく、60年安保をとっかかりに現代社会を描こうとするほど簡単にはいかない気がするんですよね。 それともうひとつはベトナム戦争とイラク戦争とこれだけ大きな二つの戦争が横たわってます。イラク戦争についてはいまだにどうにもならないところまで落ち込んできている。そういうときに、日本人であるわれわれは何を考えるのか、突き詰めて考えなければだめだと思うんですね。さもないと我々の存在はもう実証できない。僕はそう思いますね。

私にしか作れない映画しか興味が無かった(リンダ)

(観客からの質問):映画の中でCIAについての本を書いている人(ティム・ワイナー)が、日本とアメリカの関係を娼婦とヒモの関係だと言っていました。リンダさんはアメリカ人、つまりヒモのほうの立場でありながら告発する精神をすごく尊敬しますが、現実にアメリカ人としてはすごくマイノリティだと思います。つい最近私は2本イラク戦争のドキュメンタリーを観ましたが、アメリカはずっと帝国主義的な政策を一貫してやっている。リンダ監督は、アメリカの人たちに安保というものに対して今後どういうメッセージを伝えられると思いますか?

リンダ:アメリカに住んでいて一番思うのは、あえてこの映画では数字を一切出さなかったんですが、ペンタゴンの数字によると50ヵ国に730の米軍の基地を置いているんです。アメリカの大きな矛盾は、そういう事実をわきまえながらも帝国主義的だという言葉を使うと非国民扱いされるということなんです。要するにあなたは頭がおかしいと。帝国主義という言葉は使ったらいけないから、ヒモと娼婦なら解ってくれるだろうと。米軍基地に押さえつけられることをアートにしたら、『新ニッポン物語』に出てくるつるし上げられた犬、そういう感覚なんだよ、というね。 未だに信じられないんですけど、99パーセントのアメリカ人はとことんアメリカが一番いいと思っているんです。ポール・ロブソンは違うと思うけど、意外といまの若い黒人の人ですらどこかアメリカがどの国よりもいいという深い信仰がある。私は10歳のときに原爆のことを知ったから、最初からその組からは外されちゃったんです。アメリカNO.1と考えることがありえない。だからどうやって根深い神話をくぐりとおって違うメッセージを発信するか、というのが課題だと思います。

富沢:リンダと初めて会った時、こんなうまい日本語をしゃべる人がアメリカ人だったって、ああそうですか、とは思えなかったんですよ。アメリカはずいぶん回って歩いて、ニューヨークは好きですし、住んだこともあるんです。ただ私にとってアメリカは、あなたが帝国主義的とおっしゃるように、確かになんとも我慢しきれない部分がありますね。それはイラク戦争でもたとえば捕虜を集めたグアンタナモ基地を未だに持って、しかも自分の国でなくキューバに作る。いかんともしがたい、ああいうことが許される国は信じられないけれど、それだけ糾弾しても何の解決にもならない。ただ我々と同じように日本語を話せる人が、こういう映画をつくったということだけは一様に賛同できる事件でした。よその国を侵害して領土を持っていること自体基本的に誤りです。それからグアンタナモ基地に捕虜を閉じこめて暴虐の限りを尽くしているということも誤りです。それははっきりと主張したいと思います。

リンダ:まだトロント以外でアメリカ人にはそんなに見せてないんですけど、やっぱり彼等が一番ショックなのは、本当に短い時間ですけど、映画の中で横須賀と沖縄の米兵が出てくるところ、あれを見て進駐軍の姿だと思う。ああいう映像はアメリカでは見ることができないんですよ。なかなか日本でも見れないですけど。私はああいうシーンを撮る時は、撮影現場にはいないんです。私がいても相手と英語のやりとりをすることになったりすると複雑になるだけで、そういう画を撮りたいのではないから。普通の日本のカメラマンが、それもああいう場所は音がそんなに大切なわけではないから、山崎さんが一人で小さなカメラで、もしかしたら観光客かなと思うくらいで撮っているので、非常に素直な、あの米兵の日本人に対する歪んだ居心地の悪さというものがそのまま鏡のごとくカメラに映っているんです。アメリカ人はああいう映像をみるとぎょっとするところがありますよね。

富沢:付け加えて言いますと、私とリンダは同じような商売をしている。だけど私は今回リンダが作ったようなものはつくれないと思います。また私が精魂込めて作ったものはリンダには作れない。それがいま置かれているひとつの存在なんですよね。

リンダ:私はこれが初監督作品なんですけど、私にしか作れない映画しか興味が無かったんです。

(観客からの質問):安田講堂で『ANPO』のイベントをしたときの話で、10歳の柔らかい心のときに原爆のことをお知りになったのがリンダ監督の原点という話を聞いて、涙ぐましくてグワーッときたんですけど、そのときにご両親の99パーセント側の反応、お子様のショックを知っていらしたのかということ、それについての反応はどうだったのかということと、この映画をご覧になった身近なご家族、お友達はどのような反応をされているのかをお聞かせ下さい。

リンダ:原爆に関しては10歳から毎日ではないですけど考え続けてきているんです。私の国が謝罪していないじゃないですか。謝罪したい気持ちというものを個人がどう繋ぐか。だから話が飛んで悪いんですが、山下さんの残された証言と絵画がなぜすごく重要かというと、私はもちろん戦争に行って人を殺してないけど、間接的にはそういう加害に加担しているんですよね。映画では「行きはよいよい 帰りは怖い」を編曲していますけど、それが戦争だと思うんですよ。行くときはみんな旗を振っていってらっしゃいと見送るんですけど、帰ってくるのは人を殺した個人が一人帰ってくるわけであって、その姿が山下さんということで、この映画の中で大切な役割を果たしてくれている。いま冷静に考えると、10歳の子どもがいたら、もしかしたら学校でそういうとんでもない体験をするだろうと心配して最初に説明するじゃないですか。学校で何かを言われるかもしれないよと、親が一言言うと思うんですけど、私の親はそれを言わなかった。それくらいに、いくら宣教師でも、あの原爆投下というのは当時は徹底的に正当化されていたんですよね。だからそういうショックなことがありえたと思うんですよ。それからアメリカ人の友達の反応に関しては、先ほど言った、何よりもショックなのが映ってる米兵の有様で、逆にかろうじてあえて一人ちゃんとしたアメリカ人としてポール・ロブソンが出てきて救われたみたいな、そういう反応です。

(観客からの質問):先ほどの話にも少し出たと思うんですけど、80年代以降、60年代、70年代とまったく日本の雰囲気って変わってしまったと思うんです。60年安保に参加していた人たちは、その後どういう価値観で、どういうふうに社会と関わって、どういうことを下の世代に伝えたいのだろうかと思うんですが。

富沢:私は現在84歳なんですが、先のことを思うとそれほど考えることは無いんです。やっぱり不思議と自分が辿ってきたことを考えるようになったんです。それがみんな年寄りがどうも辿っている道みたいですね。そうすると、失われたものの重さと大きさに日常的に愕然とするんです。昔が良かったなんていうとずいぶん無責任な話になるんですが、失ったものの中に、優れたものがある。『灰とダイヤモンド』っていう映画がありますが、みんな灰だと思って捨てているなかにダイヤモンドが散らばっている、そう思います。だから失ってしまったことに対する恐れはものすごくたくさんありますね。それはこれからこの余生を送るにあたってずっとそういうものにおののくんです。そういう感じがします。

(観客からの質問):60年の話をちょっとだけ伺いたいんですが、5月18日に自然成立する前の強行採決があって、でも実際には国民運動的に盛り上がったのは6月18日までの1ヶ月間に非常に盛り上がったと思うんですね。でも本来は5月18日に自然成立するのは目に見えていたわけで、非常に愕然とした思いをした学生たちがたくさんいたという話を聞いたんです。運動として安保を捉えた時の5月18日から6月18日までの1ヶ月間というのをどういうふうに考えたらいいのかということと、そこでしか盛り上がれなかった日本というのが私は日本が持つ限界なのかなと考えていて、こういうことが起こるかもしれないよという見通しというものよりも、起こってしまった後にどう対応するのかという対応の仕方ばかりが目立つ印象を持っているんですが。

富沢:安保条約そのものに対する理解が届いてないんじゃないんでしょうか。たぶんそういうことなのではないかという気がするんです。自分の事で考えてみても、そんなに安保条約の内容そのままに知識をもってなかったです。映像を作っているときでも毎日のようにみんなが大騒ぎしている様子が伝えられる。だけど、ただやたらに動き回っても話にならないので、労働組合と学生との情報網をきちっと作って、そして今日はどこで何があるかということを分析するようなことはやったんですよ。だけど、私たち自身もぜんぜんわかってなかった。だから樺さんが虐殺されるときのフィルムは無いんです。そこにカメラマンが行ってない。それはドキュメンタリストとしてはものすごく後悔なんです。それと同じで、安保条約そのものの重要性についての理解が足りなかった、それが原因じゃないかと思います。ただそれにしても、群集の高まりというのはどうしてもああいう形にならざるをえないんでしょうね。

リンダ・ホーグランド監督

(観客からの質問):富沢さんにお聞きしたいんですけど、60年安保であれだけ盛り上がっていてその後の選挙で結局多くの国民は自民党に入れたわけですよね。僕はそこがどうしても感覚的に理解しにくいのですけど、あれだけ国民全体が反対していた安保条約が成立した挫折感があり、それで何故自民党に多くの人が投票したのでしょうか。

富沢:私に聞かれてもよく解らないですけど、少なくとも連帯ということを考えてみますと、みんな一緒になって同じように手を繋ぐにはなかなかいかないものだと思いますよね。しかも政治闘争でしょう。そうするとそれぞれの生活体験や様々なことでみんな変わってくる。ひとつのこういう大きな波が通り去った時には、やっぱり虚脱がある。自民党に入れたのは虚脱だと思います。自民党に入れる人を信じたくないからね。

朝倉:議員というのは多すぎますね。半分くらいにしないと。

富沢:いまでもどうにもこうにも見てられないでしょう。

(観客):ちなみにお二人はその後の選挙はいかれたんですか。

富沢:いや覚えてないけど、行ってるでしょうね。たぶん共産党に入れてます。共産党に入れてがっかりしてますよ。それはもう70年安保ではっきり証明されるわけですね。私は70年安保の時には共産党は見限りました。と同時に向こうも見限ったみたいですけど。

リンダ:ちなみに私はいまだに全部CIAのせいにしてます。映画に出てくる唯一のアメリカ人である『CIA秘録』という本を書いたティム・ワイナーさんは、ニューヨーク・タイムズの記者として2000人の元工作員に直接インタビューしています。30年間かけてしてますから、あれは岸に直接現金を渡した人から聞きだしている話です。あの本を書いた直接のスタートは、彼の分析では9.11はアメリカの情報網の大失敗で、なぜこんな大失敗がありうるのかということを調べていくと、CIAが最初からそういう失敗ばかりしていることが解る。アメリカ国家そのものに裏切られたという、彼の視点と私の視点はどこか共通点があるんです。それと、どちらかいえば素直に私たちは民主主義を信じるように育てられているから、その卑怯さに憤って彼はあの本を書いています。私なんて宣教師の娘だから、卑怯が何よりも嫌いなので。だからああいう「ヒモと娼婦」みたいな衝撃的な言葉が出てくるんです。

(取材・構成:駒井憲嗣)

【関連記事】

「60年代に描かれた日本人の露骨な希望、やがては怒りと絶望を知らなかった」森美術館『ANPO』トークセッション・レポート(2010.9.17)

「政治や戦争を題材に作品を作るけれど、語ることは難しい」『ANPO』に出演の会田誠が表現せずにはいられなかった、安保の時代の空気感

■リンダ・ホーグランド プロフィール

日本で生まれ、山口と愛媛で宣教師の娘として育った。日本の公立の小中学校に通い、アメリカのエール大学を卒業。2007年に日本で公開された映画『TOKKO-特攻-』では、プロデューサーを務め、旧特攻隊員の真相を追求した。黒澤明、宮崎駿、深作欣二、大島渚、阪本順治、是枝裕和、黒沢清、西川美和等の監督の映画200本以上の英語字幕を制作している。

twitter■朝倉摂 プロフィール

1922年東京都生まれの舞台美術家・画家。日本舞台美術家協会理事、日本劇場技術家協会会長。彫刻家の父・朝倉文夫氏の影響のもと、日本画を学び、画家として1953年に上村松園賞受賞。70年ロックフェラー財団の招きで渡米。ニューヨークで舞台美術を学び、活動の場を舞台美術に移す。 60年安保では学生を率いて参加。

■富沢幸男 プロフィール

60年安保闘争の運動の模様を記録したドキュメンタリー『1960年6月安保への怒り』(1960年)を野田真吉と共に監督する。当時の映画業界数十名のボランティアと共に、「安保反対」「打倒岸内閣」を掲げたデモと警官隊との戦後最も緊迫した瞬間を捉えた。篠田正浩監督『夜叉ヶ池』(1979年)、勅使河原宏監督『サマー・ソルジャー』(1972年)では製作を務めている。

映画『ANPO』

渋谷アップリンクほか全国順次公開中

全国の公開劇場情報はこちら

監督・プロデューサー:リンダ・ホーグランド

撮影:山崎裕

編集:スコット・バージェス

音楽:武石聡、永井晶子

出演・作品:会田誠、朝倉摂、池田龍雄、石内都、石川真生、嬉野京子、風間サチコ、桂川寛、加藤登紀子、串田和美、東松照明、冨沢幸男、中村宏、比嘉豊光、細江英公、山城知佳子、横尾忠則

出演:佐喜眞加代子、ティム・ワイナー、半藤一利、保阪正康

作品:阿部合成、石井茂雄、井上長三郎、市村司、長濱治、長野重一、浜田知明、濱谷浩、林忠彦、ポール・ロブソン、丸木位里、丸木俊、森熊猛、山下菊二

2010年/カラー/6:9/89分/アメリカ、日本

配給・宣伝:アップリンク