傑作アルバムである。様々なアーティストがカヴァー・アルバムをリリースしている、それらは好きな音楽を唄ったもの、売るために企画されたもの、オリジナルより容易く制作できるからといった理由が大半だろうが、このPhewのアルバムは違う。彼女がライブで歌っていた「Love Me Tender」を除き、今の時代にリリースすべきアルバムとしてオリジナルアルバムを創るように、歌詞を選んで構成したという。まず言葉があり、アルバム1枚がまるで絵のない映画のようにカヴァーされた歌により物語られていく。その物語は寄り添う人も、寄り添うものも何もない荒野に立ち尽くし、歩き始める主人公の物語だ。骨格のはっきりした他人の楽曲をブレンダーにかけ、そのエッセンスを濾過して、今の時代に黄泉がえさせるためにはテクニックを超えたシャーマニックなパワーが必要とされる。Phewとそのセッションメンバーによる、テクニックと呪術力により創られたこのカヴァー・アルバムは剥き出しの本質だけの音楽であり、今の時代に生きる人のための黙示録である。

音楽の要素としてリズムとメロディーがあり、歌の要素としてそこに言葉が加わり、Phewの音楽にはそこにノイズが加わる。言葉のないノイズミュージック、ノイズのないポップミュージックは多くあるが総てが一体化した音楽はPhewにしか創ることのできない音楽だ。ノイズとは五線譜、12音階といった制度から解放された音であり、時空を超えた音であり、エレクトロニクスによって生み出された音ではあるが、ラスコー洞窟に壁画が描かれた時代に聞いた空気が軋む音であり、未来の宇宙ステーションの外から聞こえる流星の音に他ならない。そして、彼女が言う“はねないリズム”とはなにかを考えると、それは“世界があるがままのリズム”、マシンで発生する不自然な一定のクリックではなく、強制的な躁状態のリズムではなく、祭りのときのリズムではなく、よせては返す海岸の波の音であり、人の脈拍である。それは常に変動する自然のリズム、オーガニックなグルーブである。重ねて言おう、『FIVE FINGER DISCOUNT~万引き』は傑作であると。

このアルバムはPhew自身のレーベル、ベレケットによる制作なので、彼女が通信販売でカーペットを販売しているサイトで購入することができる。そこで購入すると特典のCDが付いてくる。カヴァーではなくオリジナル曲が録音されていて、そこからは呪文のように繰り返される「ファィヴ・フィンガー・ディスカウント」という彼女の歌が聞こえてくる。「万引き、万引き、万引きせよ、、」と。何から何を万引きするかは人それぞれだろう。とりあえず、売れれば勝ちというシステムの中から「本当の歌の言葉」を万引きしてみるとしよう。(浅井隆:webDICE編集長)

ベレケットのホームページ

情念が資質としてないんです

──僕は、以前天井桟敷にいたので、『レミング』という劇の中でしか唄われなかった"世界の涯まで連れてって"を歌われていて、なんでこの曲を知っているんだろうと驚きました。

「寺山修司さんの天井桟敷の映画の曲を“時には母のない子のように”以外にも入れたいなと思っていて。『レミング』は観ていないんですけれど、蘭妖子さんのCDをタコシェで買って、いちばん気分的にこの曲をカヴァーしたいと思いました。(J.A.)シーザーさんには人を介して許可を取ったのですが、カヴァーして喜んでくれたみたいです」

──自分の心に伝わるし、『レミング』の曲があんなふうになるなんて想像しなかった。

「原曲をご存じの方にそう言ってもらえるのは、最大の賛辞です」

──聴いた瞬間に思い出したのはブリジット・フォンテーヌの『ラジオのように』で、それに匹敵する傑作だなと思いました。あのときアート・アンサンブル・オブ・シカゴとブリジット・フォンテーヌが即興でやった感じがこれにもあって。『レミング』の曲がジャズっぽくも現代音楽っぽくもノイズっぽくもなっていた。ボーカルも歌っているというよりは全く形を変えて表現されていたので、びっくりしたんです。

「60年代的な情念というものがあるじゃないですか。『レミング』は60年代じゃないですけれど、寺山修司さんが持っている世界ですとか、それを蘭妖子さんが歌うことによって出てくるもの。原曲はいちばんいいんだよということを踏まえて、それと別の風景を出せたらということでカヴァーしたんです」

──Phewさんにとって60年代の風景と今の風景は、どんな違いがありますか?

「今のほうがドライというのは感じます」

──それはどちらのほうが居心地のいい場所ですか?

「自分のなかにはそのドライな感覚しかないんです。それはわりと最初からですね。特に歌を歌うときは、たぶん情念の世界、ある種の優しさというかそういうものが自分にあればと思うんですけれど(笑)、私のなかにあまりそういう資質はないから難しいですよね」

──情念が資質としてないとおっしゃいましたけれど、全体を通してエモーションを非常に感じたんです。特に最後から2曲目の"青年は荒野をめざす"のような、怒っているような歌い方があって……。

「そういうものだったらあります(笑)。でもいわゆる演歌っぽい情念というのは解らないですね。だから演劇も私にとってすごく難しいです。あらためて選曲するにあたって寺山修司さんが残した短歌や歌詞を読んだり聴いたりすると、60年代文化人の代表みたいに語られることが多かったですが、今に通じるモダンな感覚があったすごい方なんだとあらためて感じました。60年代のどろっとしたアングラなイメージと無縁で、歌詞も飛躍していて、現代に通じるコラージュ的とかサンプリング的なセンスであの仕事量をこなしていた。『レミング』をやっていた頃は知っていますが、実は観にいこうとかそういう気にはならなくて。でも同級生はみんな『家出のすすめ』とか読んでましたよ」

──アルバムを通して一本の映画を観ているようなストーリーを感じました。"青年は荒野をめざす"で終わると映画としては余韻が欲しいところですけれど、最後の"夢で逢いましょう"で転調していく曲順に、聴いていて余裕ができました。

「それはなんとなく考えました。曲順は早い段階で決まっていて、そこから選ぶ曲の感じを決めていったというのもあります。“夢で逢いましょう”は最初からラストに決めていました」

オリジナルとは別の風景を見せたかった

──それからこのアルバムには加藤和彦さんの曲が何曲か入っていますが、当時加藤さんの音楽は聴いていたんですか?

「いえ、“青年は荒野をめざす”は覚えてはいますけれど、特にすごい好きだったということではなかったです」

──では今回の曲はどういうプロセスで選ばれてきたんですか?

「“Love Me Tender”に関してはちょっと前からライブでやっていて、いつかだからこれはアルバムに残しておきたいというのはあって、それで収録したんですけれど、加藤さんの曲や他の曲は、カヴァー・アルバムを作るということでいろんなアルバムを聴いていて、その上で選びました」

──映画を作るような作り方だと思いましたが、どのような基準にひっかかった曲を集めていったんですか?

「いちばん気をつけたのは、言葉が残る歌ということです。最初の選曲では15、6曲あったんですけれど、実際にメンバーとスタジオに入ってやってみて、外した曲もあります。オリジナルと別の風景を見せたかったので、どうやってもオリジナルにしかならない複雑な構成の曲は外しました。それと恋愛の歌はないですね」

──それは自分に課していたルールだったんですか?

「作品を作るわけですから、カヴァーをするならそこは決めていました」

──歌詞がきちんと聞こえてくるから、映画を観ているようなドラマ性を感じたんだと思うんです。

「全曲共通する、ぼんやりしたイメージがありますよね。どこか時代の風俗とは離れたところの歌。それは選ぶときに気をつけました。“Love Me Tender”もプレスリーの叫びで、恋愛の歌ではないですし」

──でも片方で世の中の若者には恋愛の歌が流行っています。そこを外そうと思ったのですか?

「最近の恋愛の歌はすごく一方通行。RADWIMPSとかいいなと思うんですけれど、とにかく〈僕はこんなに君のことを思ってる〉それだけで恋愛の歌と言えるのか?って(笑)。だから純粋な意味での恋愛の歌ってないんじゃないかな。RADWIMPSを聴いて男の子ってすごく繊細に変わったと思いました。女の子の歌はどうなのかな、ちょっと解らないですけれど」

──でも『FIVE FINGER DISCOUNT~万引き』にはリアルな恋愛の歌はないけれど、人が生きていることの愛は感じました。

「確かに男女じゃないかもしれないということはありますよね。いろいろな解釈ができる曲、それも選んだ基準です」

──Phewさんにとって、恋愛の歌をあえて外したというのは、なにか理由があるのですか?

「解らないからですよ、私が(笑)。さっき情念の話が出てきましたけれど、石川さゆりさんが歌うような演歌の女歌は理解できない。女歌といっても作っているのは男ですから、きっと女の人だったら同じ意見の人は多いと思います。何年もめそめそしてるとか、ひとりの人のことを思ってとか、そんな女性像ありえないんですよ。私は学生時代から女の人ばかりの環境で育って大きくなりましたが、そんな女の人会ったことない。演歌は言ってみればものすごく良くできたフィクションを訓練された歌手が歌ってる世界だけど、私はスキルのある歌手じゃないから、歌えないんです」

私みたいなタイプのミュージシャンがものを作りやすくなった

──今回はアルバムのプロデュースも担当されて、サウンドについてはどういう風にして作っていったんですか?

「曲によって違いますね。“世界の涯まで連れてって”はセッションできたということがすごく大きいです。そういう曲は何曲かあって、最初のベーシックはセッションでできて、後から私が『ちょっとフリーキーなギターを入れてほしい』といったように伝えました。わりと漠然とした言い方でしか言っていませんから、出てきたものはすべて演奏した人のフレーズ。だからアレンジは参加したミュージシャンみんなの貢献が大きいんです。ただミックスの段階で自分の判断で入れた音を削ったりということはたくさんしています」

──けっこう音を重ねているんですか?

「“素晴らしい人生”は口笛だけ重ねて、あとは最初に録った音そのままです。“夢で逢いましょう”はいっぱい重ねていますし、曲によっていろいろです」

──“世界の涯まで連れてって”はとてもフリーフォームな感じが出ていますね。

「だから毎回やるたびにノリが全然違うんです。基本はスタジオで1、2回演奏したものを録ってそれに重ねていく感じかな。それぐらいみんなスキルのあるミュージシャンばかりだし」

──そうしたレコーディング方法はミュージシャンとの呼吸が大切になってきますよね。

「みんなちゃんとコミュニケーションがとれている人だし、きっと私のことをよく解っているだろうし、やりたいこと思っていることに共感してくれる人ばかり。だからできたことですね。逆にきっちり譜面でアレンジを決めてみたいなことは一切できないですから」

──もともとカヴァーでやろうと思ったのはどこから出てきたアイディアだったのですか?

「けっこう前からいつかカヴァー・アルバムを作りたいと思ってたんです。去年の年末になんとなく今のタイミングかなと思って、選曲を始めました」

──アーティストがアルバムを出す行為って、作品でリスナーと社会と繋がることだと思うんですけれど、寺山さんの曲にしてもそれ以外の曲もすべて、アレンジも含めて今この時代の曲になっていると感じたんです。

「そのつもりで作りました。今の風景というか、今の雰囲気を見せられるかどうかというのは、ミュージシャンやシンガーの技量ですから、どきどきしながら出したんですけれど」

──これが今の風景と感じたとするなら、それ自体をハッピーには思えないし、かといって絶望でもない。"青年は荒野をめざす"のような「がんばりましょう」という曲をああいう歌い方で歌って、最後に"夢で逢いましょう"と歌われると……。

「救いがないですよね(笑)。だってあれ死んでますから」

──曲のすべてが孤立しているようです。連れ添うわけでもないし、友達にもなれないだろうし、不思議な存在感がガチッとあるんですよね。今の時代の風景をこの10曲で描いているように感じます。

「21世紀の荒野でもないですけれど、荒涼とした感じはアルバムができあがる前から、イメージとしてありました」

──それは荒野なんですか。

「具体的に言うとパゾリーニの『テオレマ』に出てくる荒れ地、あの風景というのが私のなかにあるんです。パゾリーニの映画を観る前からある風景。だからあの映画はその風景があまりにもリアルできつすぎて最後まで観られない」

──Phewさんの記憶にあるものですか。

「『ぜったいここは知ってる』という風景なんです。すごく不思議で、ずっとその風景が頭の中にあるので、最初に『テオレマ』をビデオで観たときに画面を途中で消したくらい、自分にとって厳しい。だから映画は最後まで観てないんです」

──するとその風景にPhewさんはひとりで立っているんですか?

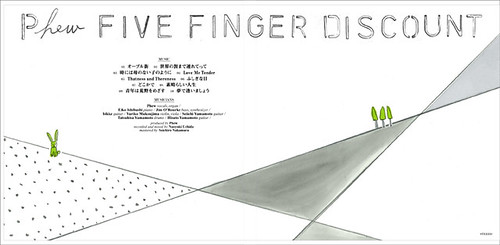

「いないんですよ私が。そういうことを、イラストレーターの小林(エリカ)さんに話して、それで描いてくれたときの絵がジャケットの見開きなんです。これは『テオレマ』なんです」

『FIVE FINGER DISCOUNT~万引き』見開きジャケットの中面 + クリックで拡大表示されます

──荒野ということは、今は生き難い世の中だということですか?

「すごくたいへんなことだし、あらゆる人がしんどいと思うんですけれど、反面すごく楽な部分もあるんです。個人と個人が話しやすく、コミュニケーションが取りやすくなった。ものすごく狭い範囲ですけれど、私みたいなタイプのミュージシャンがものを作りやすくなった。それはデジタル機器の発達ということではなくて、もっと精神的な部分で。今までのメーカーが雑誌に出稿してという構造が崩れつつあるなかで、商売とか仕事ということを抜きにして作れますから。まだ可能性があるというのかな」

──ふるいにかけられて残っているから、今は個人と個人はそういうところでは繋がりやすくみつけやすい。

「必ずいつの時代もそういう人がいて、出会いやすいのは感じますね。やっぱりライブに行っても知り合いに会う率が高かったり」

──今回はご自身のレーベルからのリリースなんですよね。

「そうです。経済的な面とかどうやって売っていこうかとか、それはものすごく大変ですけれど、似た志を持っている人が集まってなにかを作りやすい気分がある。『こういうことをしたい』と言ったら『ぜひ!』と言ってくれる。お店にしても個人でやってるレコード屋さんとか、原美術館のイベント(BLANK MUSEUM)にしたってそうですよね」

──それはすごい感じました。スポンサーも協賛もついてなくて、アップリンクと原美術館だけで、スタッフがミュージシャンとアーティストに声をかけて、ライブハウスに出るようなギャランティでみんな集まってくれたので。

「みんな一生懸命やっていて、私もBLANK MUSEUMのときは原美術館に行って自分のチラシの折り込みをしたんです」

──えっ!そうだったんですか。

「控え室でスタッフの方と一緒になってやりましたよ(笑)。だからそこからなにかが始まるというか、体があって、誰かと協力して実際になにかやっていくこと、それが出発点だと思います。これまでCDがバカ売れしていた時代は、私はあまり縁がなかったですが、そんなことよりもまず商売のことを大きいレベルで抽象化して考えないといけなかった。だけど今はもっと小さい、ほんとうに目に見えるところで、形あるものを作っていくことのほうが『やろう!』という気持ちになりますね。そういう熱意は、関わってくれた人にもあると思います。でも冷たいところもいっぱいあった(笑)」

──どういうところですか?

「折り込みは場所がないからだめ、とか。ライブの数も多いし、そう言うのも解るんですけどね」

──結局メディアに出るといったら、レコード会社が広告を出してインタビューを買うみたいなことになってしまっているので。

「一方でそういう世界もありますけれどね。でもそうじゃない世界もあるわけで、どっちが大事かといったらそうじゃない世界。先のことはまったく解らないし、なにかに繋がるかも解らないですけれど、とにかく人の善意と好意と共感で、一枚作りましたというのがこのアルバムです。去年の年末、いろんなものがつぶれていったり死んでいったりするなかで、ちゃんとアルバムを作ってそこに“青年は荒野をめざす”を入れようと。大変でしたけれど、ジャケットも含めてものとして手を抜かないもの作ろうと思いました」

──今回はカヴァーという形態ですが、新曲を書く作業についても、音楽シーンの構造の変化とともに、あえて時代に寄り添う必要がなくなったという意識はあるのでしょうか?

「たぶん時代の気分みたいなものには敏感なほうだと思うんですけれど、そこに出ていこうとは思わないですね。これまでは音楽を作って売るとなると、そういう中にいなければいけなかったけれど……でも私は関係なかったからね。ずっと売れたことなんてないし、むしろ邪魔なものでした」

──加藤さんが亡くなられたときに、発表された遺書に「世の中が音楽を必要としなくなった」ということが書いてありましたが。

「どうなんでしょう。すごく俗な言葉で言うと、80年代の加藤さんと安井かずみさんが華麗な活躍していた頃は音楽はすごく商売になっていた。でも一種の風俗の最先端として音楽がある、そういう時代は終わったと思います。だってなにをするにしたってお金がかかるじゃないですか。きっと加藤さんくらいの人だったらスタジオ代も高いし、GOK(SOUND/今作が録音された吉祥寺のレコーディング・スタジオ)で録音するわけにはいかないでしょ(笑)。そういうことに馴れてしまった人は、これから大変なのかな。ただ、私はそういうビジネスとはまったく無縁のところにいたし、私のようなすごく小さいところで音楽を聴き続けることはなくならないと思うから、関係ないですよ」

第三者と関わることで優しい雰囲気になれることが希望

──ミュージシャンもお百姓さんのように自分のできる範囲でものを作っていって、茶碗を焼いて売るように音楽を作って売るということは、いつの時代もぜったいなくならないと思うし。今作がPhewさんご自身の運営されているウェブショップ・ベケレットで、カーペットと一緒に売っているというのは象徴的かなと思って。

「そうですね。私は中学生の子供がいるんですけれど、今の中学生にとって音楽ってどういうものなのかって大きなサンプルとしてみると、音楽に対しての意識が違うなと思って。すごく好きになったものに関してはCDで聴きたいけど、とりあえずCDショップに行って試聴して、みたいなことはなくて、Youtubeで充分みたいな」

──ではこのアルバムをいまの高校生に聴かせたいですか?

「古い!とか思うんじゃないですか(笑)。まずリズムがはねてないですよね。でもそのはねてる歌い方ができないから、しょうがない。いつの時代にもいた、一部の変わり者は別ですけれど(笑)、ごく一般的な感覚を持っている人は歌い方とリズムで古いと感じると思う。うちの子供でもイギー・ポップとかビートルズはパッと聴いてなにも知らなくてもそういう反応ですから」

──そうしたリズム感というのは生まれついてのものなのでしょうか?

「それはある歳までに聴いてきた音楽というのが大きいと思います。今ちょうど30歳くらいの人って、きっとテレビを通してリズムのはねている歌謡曲やポップスを聴いるから、すごく自然にはねたリズムで歌えるし、ヒップホップも最初は詩の朗読みたいなかたちでしたけれど、今の若い人たちはごくごく自然にはねている」

──今作のジャケットやデザインはJ-POPになっていて、Phewさんのことを知らなくても「新人?」ってジャケ買いしそうですね。

「ジャケ買いしてくれるといいな(笑)。『真夜中』という雑誌で表紙がものすごく目を引く号があって、これは誰だと思って連絡を取ったんです。小林さんも私の音楽を聴いたことがなくて、録音が終わったものを渡して、何回も聴いて描いてくれたんです。だからすごく内容に合っている」

『FIVE FINGER DISCOUNT~万引き』のインサート + クリックで拡大表示されます

──今日Phewさんから荒野ということを聴いて、すごくよく解りました。アルバムを通して聴いて、どこに寄り添えばいいのかと思っていたんです。

「そういうものがないんですよ(笑)。60年代的な感覚だと、その先に夢みたいなものがありましたよね。でも私は見れないな。村上春樹さんの作品においてはその夢というのは男女の恋愛ということだと思うんですけれど、そういう夢は持てない」

──それでも“青年は荒野をめざす”を選ぶところがやっぱりPhewさんだと思います。

「でも最初からあんな歌い方をする考えはなくて、あの言葉を歌うとなるとああいう歌い方でしかありえない。だから、加藤和彦さんというのはすごく優しい人だったんじゃないですか……希望を持たないといけないと思っていると辛いんでしょうね」

──そういう方程式がすり込まれてしまうとね。きっとないんですよ。

「まったく先のことは読めないし解らないです。でも、まったくこれまで私の事を知らない若い小林エリカさんがこういう解釈で荒野を描いてくれたのは嬉しかった」

──小林さんが描きたくなったというのは、そうですよね。だってぜんぶ脱ぎ捨てて走ってますから(笑)。

「生身の肉体を持った人間、第三者と関わることでこれだけ優しい雰囲気になるというのは、希望っていってもいいんじゃないかな」

(インタビュー:浅井隆 構成:駒井憲嗣 撮影:荒牧耕司)

Phew プロフィール

伝説的なパンクバンドAunt Sallyで活動をスタート。80年に、坂本龍一とのコラボレーションシングル『終曲』、81年にはコニー・プランク、CANのメンバーらと『Phew』を制作。しばしのブランクを経て、元DAFやノイバウテンのメンバーらとレコーディング。そして、アントン・フィア、ビル・ラズウェルらと2枚のアルバムを発表する。最近では、山本精一、bikke、向島ゆり子らとのデュオ、MOSTなど、その活動は多岐にわたっている。

http://www.bereket.info/

ライブ情報

2010年10月1日(金)渋谷クラブクアトロ

開場18:00/開演19:00

出演:Phew with ジム・オルーク/石橋英子/山本精一/山本久土/山本達久/向島ゆり子

共演:七尾旅人

チケット:当日3,800円 ※当日券は17:00より発売

お問い合わせ:SMASH 03-3444-6751

制作:SMASH WEST

Phew

『FIVE FINGER DISCOUNT~万引き』

発売中

bmp-001

2,800円(税込)

BeReKeT

ベレケットの購入ページはこちら