トライベッカ青少年セクション制作者たち

トライベッカ映画祭青少年部門「私たちの街、私の話」

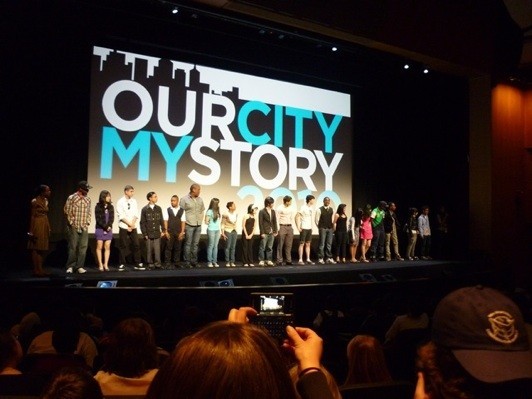

マンハッタンの公立中学校にブルックリンから通う12歳の娘のMoie(萌=もえ)が、学校の選択のクラスで4分の短編ビデオを作った。題名は“With the Bomber or With the Bombed?”(『投下者と、被爆者と?』:筆者訳)、内容は広島・長崎の原爆とアメリカと日本とその中で育つ自分について。脚本、編集、作曲、自分でやっている。その作品を学校のデジタルアート担当のメリル先生とアドビ財団のビデオ・メンターとしてNY市中の学校を回っていたラウラが気に入り、トライベッカ映画祭青少年部門「私たちの街、私の話(Our City, My Story)」セクションに送った。4月、NY5区から選抜された13作品の一つとして大ホールで上映された。

ニューヨークの中高校生と教育者1200人の観衆の前で、萌は「原爆のことは友達も詳しくは知らないし、何だか話すことはタブー。でも私は小学校3年生くらいから原爆のことを習い始めて、皆知らなくてはならないことだと思うので、これを作った。私はNYで生まれたのに両親が日本人でアメリカ人とは誰にも見られないし、かといって日本人なわけでもない。だから私でしか言えないことを伝える映画を作った」と語った。作品中には『はだしのゲン』の英語版や被爆者の絵も許可をもらって使われており、米公文書館のサイトからダウンロードした16ミリ映像も出てくる(岩崎昶のクルーが原爆直後に撮影したが米進駐軍に取り上げられ1970年まで封印されていた映像)。原爆の実態を自分の住むアメリカ社会に知らせたい、という彼女のまっすぐな気持ちが表れた構成になっている。英語版『ゲン』を買い与えたのは私だが、それを友達に回したり、カリフォルニアの出版社に勝手に電話して使用許可を得たのは彼女だ。6月にはアドビ財団主催の映画祭Adobe Youth Voices(AYV「アドビ若者の声」:筆者訳)でも上映、この時にはNYタイムズ紙とABC7からの取材も受けた(記事最後リンク参照 ※1)。

トライベッカ映画祭青少年セクション「私たちの街、私の話」

自分たちの教えられないことを学んでほしいと思ったが

娘の活躍は嬉しいけれど、両親は生活の日銭を稼ぐのに四苦八苦しながら映像制作を続けている身、質問されれば答えるし頼まれれば手伝うが、映画を作りなよ、と励ましたことがない。デジタルアートなんて取らずにジャズバンドのクラスを取れとずっと言っていたし、今でもそう思ってしまう。自分たちの教えられないことを学んでほしいからだろう。トライベッカはいいけれど、(私達の長編ドキュメンタリーは選んでくれなかったし)、講師をしている大学の授業の学期末採点で忙しい最中に“ドレス”を買いにつきあわねばならなかったり、明日までにハイレズ .movファイルのDVDが何枚必要、この肖像権リリースの紙にサインして…など、付き人状態だ。何だか子供なのにセレブ扱いされてマイケル・ジャクソンみたいになってしまってもいけないと思い、夕食後の皿洗いの手伝い回数を唐突に増やしたりする。昨年10月あてにしていた次作ドキュメンタりーへの助成が来なくて、同時にアメリカの不景気のおありもあって家族の生活が苦しくなった。夫で共同監督の上杉幸三マックスは、 昨秋18年ぶりにニューヨークを離れ、故郷の岡山県玉野市宇野港の彼の両親が残してくれた家で、瀬戸内海に浮かぶ直島の現代美術館を訪れる外国人観光客用の宿屋を営みながら、次作ドキュメンタリーの撮影を進めている。3年前に実家を片付け中に、14年前に他界した彼の父親が、戦前に思想家大川周明率いる特別アジア言語文化研究所である大川塾(東京裁判で“スパイ学校”と言及される)の生徒だったことが発覚。父親が語らなった、そして戦後平和教育が教えなかった大川周明像と父親のかなり特異な戦争体験を追っている。でも生活に追われ、思うように進まない。情熱はあるが、現実は厳しい。遠距離結婚中の映像制作者夫婦は娘の就寝後スカイプで顔を見合わせ、「何だか萌は大活躍ですごいねえ。Adobeだったら、ソフトウェアでもくれないのかな」とつぶやいたりする。

「NY1の撮影」トライベッカで

自主制作ドキュメンタリー作家の子供として育つということ

私たちの一番最近の作品は『円明院~ある95歳の女僧によれば』という長編ドキュメンタリーで、マックスの家が檀家だった、腰が逆Uの字に折れ曲がった、奇妙なお経をあげる老尼僧さん、通称おじゅっさんの語らなかった気持ちと人生を追い求めた物語。テーマは女性の自由、ヒトの幸せ。子育てしながら自由や独立を追い求めていた私自身の葛藤への答えをおじゅっさんの人生に見つけようとしてできた作品である。探偵物語風私的ドキュメンタリーと自分たちでは呼んでいる。自慢できないことだが資金集めから完成まで9年もかかった。つまり萌の人生の大半だ。作品内に、赤ちゃんのころの彼女と8歳くらいまでの彼女が登場している。演技もやらせれば、撮影助手をやらせたこともある。気の遠くなるような回数の居間での試写会で毎回しゃんと起きて見てくれるのは彼女だけだったし、その度に「アニメのところが好き」と言ってくれた。学校や習い事の送り迎えや食事の準備、食べるための仕事、それ以外の空いている時間の大半は母は編集や助成金への応募書類準備、父は作曲か編集チェック、夕飯の席でも映画の話ばかり、時には意見の食い違いでデッドヒートとなり、完成の日を誰より夢見ていた彼女。

その後やっと母親は時間があるようになるかと思えば、今度は数々の映画祭の“判決”に一喜十憂する日々。参加可能な『円明院』の上映会や映画祭には彼女もクルーの一人として連れて行った(写真を撮らせたりした)。私たちがいつもより少しドレスアップしているのも彼女はじっと観察していたのだ。その後でさえも被写体との関係で悩んだし、出演の高野山真言宗僧侶の女性に対する発言を巡って、高野山総本山から「差別発言を含む内容の作品を上映することは差別を助長するため、上映中止を依頼する」という手紙が来て頭を抱えていた親の苦悩も彼女は知っている(結局その旨をテロップとしていれることで納得いただき今は一安心している)。私たちは決して中立なんかじゃない、おじゅっさんの気持ちを探すうちに予想外に見てしまった仏教界の様々な驚くべき事実は共有したいし、その上でおじゅっさんの人生から幸せへのヒントを探す主観的アート作品として作ったし、できる限りの方法で誠実に被写体とも向きあって来た。それでもドキュメンタリーは色々起こる。作るのは困難、見せるのは至難だ。早く日本で劇場公開できる日が待ち遠しい(ちょっと宣伝:8/2-7の岡山県玉野市の宇野港芸術映画座、および8/18中野ゼロホールにて特別上映会します。記事最後リンク参照 ※2)そんな親たちの苦悩を横に見ながら、萌がトライベッカ出場で学校の有名人になりつつあった時、全く大人げなく、あなたのは青少年セクションだから、と言った私の顔を、娘の理解深い黒い瞳が「マミ、わかってるから」と見返す。

『円明院~ある95歳の女僧によれば』 娘出演のシーン

大学でのドキュメンタリー制作教育の現場から、思うこと

私はこの3年間、幾つかの大学で講師として映画の歴史や制作を教えて来た。当初、自分自身が制作者としてだけでは食べて行けないので教職に入ったわけであるが故、映画学校が卒業後の現実を砂糖をまぶすように隠して触れずにおき、作り方だけ教えて後は夢と希望で生きてゆきなさい、とほっぽり出すことにものすごい抵抗を感じていた。最初の頃は現実を言い過ぎたと今は少し反省している。最初の生徒達は夢も希望もなくしてしまったんじゃないか、と心配したが、いまだに貧乏でも生き生きと制作している私の教え子一期生たちから連絡が来るにつけ、ほっとする。

先学期、NY市立大学(シティカレッジ、授業料の安い大学で、ほとんどがマイノリティーや移民の子供達)の生徒の一人で、彼女がまだ高校生だった5年前に、長年の闘病の末36歳の若さで亡くなったお母さんへの追悼作品として、同じ病気(多発生硬化症という段々体が動かなくなる恐ろしい病気)で苦しんでいるカップルをヴェリテ・スタイルで撮りたい、というプエルトリコ系の女の子がいた。ナレーションはなく、たんたんと彼らの日常を追う、という構想が彼女の頭の中にできていた。

ところが思い描いたカップルがとうとう見つからなかった。悩んだ末、自分の家族のホームビデオや写真を使って、家族へのインタビューでストーリーを構成する、という計画に変更した。ところが家族のメンバーは、それぞれ言いたいことをいうわけで、自分が言ってほしいことを言ってくれない。彼女はお母さんの強さを強調したかったのだ。それにセットに入ってから従来のドキュメンタリーの手法に惑わされて三脚で照明をたいて撮ってしまったら、見た目はきれいだけれど何だか緊張感と距離が出てしまって自分の望んでいた気持ちと違う、でも撮り直ししたって同じ話は聞けない、自分のお母さんへの気持ちが上手く表せない、それにこんなプライベートなこと、退屈なんじゃないか、とすぐに自信のない状態に入り込んでしまう。でも、お母さんへの追悼をまずやらないと他の作品が作れない、それほど彼女にとって一番大切なテーマであることは、彼女自身が一番良く知っており、それを忘れてほしくなかった。お母さんの死を乗り越え、なお、お母さんを思う娘の気持ちほど強いものはない、退屈な訳がない、とにかく心を開いたままの状態で作りなよ、と励まし続けた。ドキュメンタリーにはナレーションやシットダウン・インタビューだけじゃなく、色んな方法で自分の気持ちや声を伝える方法があるよ、と過去のもっと詩的な実験ドキュメンタリー作品などを見せた。最終的に、お父さんとおばあちゃんの大切なインタビューは、手持ちカメラでお母さんの写真のつまったアルバムをめくりながら語ってもらうことで気持ちのこもった映像になり、また自分でお母さんに宛てて書いた詩を朗読して挿入することで、やっと彼女自身が自分を表せた、と思える作りになった。学期末の学部の卒業制作上映会で、彼女は審査員特別賞を受賞した。これは、この先彼女がどんなにすごい賞をもらっても、一番大切な賞として心に残るだろうと思った。だって、自分の心を開けば皆が分かってくれることを認められた賞なのだから。私は彼女が満足のいくものが作れたということが、とても嬉しかった。

『マリポサ』 シティカレッジの生徒アイネス・モラレスが作ったお母さん追悼の作品

そもそも映画祭とは何だ。自分たちが制作者として身を立てていくのに映画祭は必要ではあるのだけれど、大手映画祭のきらびやかな世界や昨今の産業化された映画祭体制は、どうしたって“名誉”を餌に私たちのようなハングリーな制作者から応募料を取って作品を集め、それで集客しスポンサーをつけ収益を上げるが、そのお金が制作者に還元されることはほとんどない。結果、制作者はお金で“名誉”を買おうとしてもお金だけ取られて売ってもらえないことが多く、長年と大枚をかけて仕上げた我が子のような作品は商品化されるにもかかわらず、配給会社など第三者からのオファーでもない限り、映画祭でお金を儲けることはありえない。映画祭は非営利であったり社会的意義をもってもちろんやってくれているのであるが、スタッフはお給料で暮らし、私たちは自腹を切り続ける。映画祭はあくまで商品見本市、ただし作品でお金を稼ぐ必要がない制作者であるならば、作品を広める絶好のチャンスではある。

トライベッカ映画祭の青少年セクションとAYVシリーズへ

そんなちょっと斜に構えた気持ちを抱きながら、 この5・6月、 娘の付き人として、トライベッカ映画祭の青少年セクション「私たちの街、私の話」と、AYVシリーズという、ニューヨークの二つの大きな青少年映像作品の上映イベントに出席した。映画で身を立てようとか、一儲けしようとか、有名になろうとか、そういう意図のない子供達の作品を見て、心が洗われるようでもあり、そのきれいな子供達の心が映画祭のカーペットの赤い色で汚れてしまうのがちょっと気がかりでもあり、何だか複雑な思いだった。ABCの取材の時、お化粧の濃いホストが若き制作者達に「大人になったらフィルムメーカーになるの?」とか、「レッドカーペットみたいな経験をして、どう思った?」とか尋ねているのを見て、その無責任さに無性に腹が立った。

ABCニュース 取材風景

トライベッカの「私たちの街、私の話」は、ニューヨークの公立の中学高校に通う子供達が作った作品を紹介することを目的として2007年に始まった、トライベッカ・インスティテュートのメディア・チャリティー活動の一つである。今年のラインアップ13作品は、娘の作品に加えて、テレビが映し出す“美”のイメージに洗脳されたティーンの女の子がテレビの故障を機に箱の外の世界の本当の友情に目覚めるフィクション、 家族内で初めての大学進学者になろうとしている高校生の女の子が問題の多い家庭環境から精神的に独立していくドキュメンタリー、ティーン・マムの日常を捉えた作品、「ゲットー」という言葉が人種の違う若者の間でどう使われているかについてのドキュメンタリー、NYのドミニカ文化を探して旅する男の子たちのユーモラスな町探検、何でもありのNYが当たり前に育ったニューヨーカーの女の子が自分の町のよさを再認識するコメディ、など。高校生の飲酒や恋人同士の間での暴力などを扱った社会的な短いパブリック広告もあった。

若い制作者たちをとても大切に扱っていた映画祭スタッフ

学校の授業でグループや個人で作ったものから、DCTV(ダウンタウン・コミュニティ・テレビジョンービデオジャーナリストのジョン・アルパート&津野敬子夫妻が70年代にマンハッタンのチャイナタウンに作った市民のためのメディアアートセンター)の放課後のユース・プログラムで作られたものまで、出所も様々だ。トライベッカ・インスティテュートの計らいで上映は2日あり、一晩はチェルシーの映画館の小振りなシアターを借り切って家族や友達を招待し、上映後の質疑応答も十分時間を取ってのアットホームな上映会、本番の2日目はダウンタウンのBMCCトライベッカ・パフォーミングアーツ・センターでの大きな上映会だった。ライフ誌やNY1テレビなどが取材に来た。スタッフは全員若い女性で、皆温かで、明るくて、ポジティブな人達だった。若い制作者たちをとても大切に扱っていた。

トライベッカ青少年セクション・ディレクター リサ・ルーカスさん

AYV (Adobe Youth Voices)映画祭は、ミッドタウンの立派なビル、アルビン・アイリー・ダンス劇場であった。アドビのチャリティー・アームであるアドビ財団の中心的活動であるこのプログラムは、実は2006年以来世界32カ国500団体を対象として行われている大事業である。団体のサイトによれば、その目的は「世界中の恵まれないコミュニティの子供達に、社会の実体験と21世紀のツールを与えることにより、彼らが自分の考えと可能性を呈示し、それぞれのコミュニティを変革して行く力を持てるようにしていくこと」(筆者訳)。そうか、公立学校に通うマイノリティの萌は、恵まれない子供と扱われるのか、と少し驚く。確かに彼女の周囲の白人の子供達は皆大きな家に住み、私たちは小さなアパート暮らしだが、アートをやっているのだからそんなことを気にしてはいけない、といつも言い聞かせて育てて来た。

アドビ・メンター、ラウラ・ロフォルティさんとの出会い

でも、映画作りを取ったら、確かにほとんどしてやれないことだらけ、かも、知れない。でも、キャンプに行ったり魚を釣ったり山登りには行っている。彼女には彼女で、親には言えない色んな気持ちがもちろんあるだろう、私たち一人ひとりがそうであったように。そのAYVのNYチャプターでは、アドビ・メンターと呼ばれる一人のスペイン人女性ラウラ・ロフォルティさんが、アドビがソフトウェアの提供を通して助成しているNYの公立学校を巡回し、そこの生徒のビデオ制作を応援してくれた。ラウラは今年4月下旬に一人目の女の赤ちゃんを出産したばかり、身重の体でNY中を駆け巡っていたようだ。子供達に大変人気と信頼のある女性で、娘も自分の心の中にあることをちゃんと言葉や映像で表せたと思えるまで、辛抱強くラウラが話を聞いてくれ、アドバイスしてくれた、と言っていた。

アドビ・ユース・ヴォイシズ スタッフ(右から:元メンターのラウラさん、ディレクターのパトリシアさん、現メンターのリサさん

アドビ映画祭のラインアップはアクト1から3に分かれ、それぞれの主題が「教訓:私たちからのアドバイス」「アイデンティティー: 私たちの声」「問題: 私たちの心配」。アクト1の作品のテーマは、手を洗わないと細菌が蔓延するとかゴミをそこいらに捨てると地球がどうなるか、といった子供らしい楽しいストップモーションやアニメ作品から、ペットショップで売られる犬がどういう環境で交配され育てられているかを指摘するものや、アイボリーコーストの内紛で家族の多くを失った後アメリカに亡命して来た女の子がその変化とトラウマを乗り越えて幸せを探そうとするドキュメンタリー、また学校を辞めなくても“クール”でいられるよというメッセージのラップのミュージックビデオなど、多種多様だ 。アクト2は5人の中学生の女の子がNY株式市場を訪ね女性が一人も働いていないことに怒るビデオや、高校生一人一人が書いた詩や撮った写真を合わせたセルフ・ポートレイト集、数年間にブロンクスのギャング抗争で亡くなったお兄さんを偲ぶビデオ、中国から移民して来た男の子がNYの空を眺め故郷を思う作品、など。アクト3は自分の家の家庭内暴力を扱った生々しく力強い作品、ティーンの妊娠、またKFCのカーネルサンダースにひどい扱いを受けたチキンたちが彼を裁判にかけ復讐するコメディなど。

“Girls Can Do Anything”NY株式市場に女性がいないことに驚く中学生

なぜマイノリティの子供達の作品が多いのか

二つの青少年映画祭で見たその多くの作品が、そう選んであるのかはわからないが、肌に色のある人種的マイノリティの子供達の作品だった。イーストビレッジにある娘の学校はリベラルな公立中学でレベルもよく、ミドルクラスの白人の子がむしろ多い。これはどういうことか。恵まれない若者というと、まるで貧困地区の学校を選んで助成しているようだが、実はそうでもないのかもしれない。きっとそういう学校と、混ぜ混ぜなんだろう。ではなぜマイノリティの子供達の作品が多いのか。見ているうち、これは大抵マスメディアには乗らない、NYの子供達のブルースとしてのビデオなんだ、と気が付いた。詩を書いて、リズムをつけて、絵を撮って、歌うように、自分の思いを綴った作品たち、それは若い彼らの、まっすぐな、魂の叫びそのものである。 見る人の心をゆすらずにおれるわけがない。彼ら自身の痛みもあるし、遠い先祖の痛みを知らずに受け継いでいる時だってあるのだ。

マイノリティだからこそ感じること、言いたくても飲んで言わないでいることがごまんとある。 言わないでいるうちに、しびれて大丈夫なように錯覚してしまうことも多い。でも本当は奥でズキズキと痛んでいるままなのだ。日本のわびさびのように、ひとの心の痛み、弱いものの痛みを分かち合う時人間の心が美しく膨らんで共鳴する。しかしアメリカの場合、弱いものでいようとするな、力を持て、と絶えず励ます強い者側の誰かがいる。偽物の応援者も多い。でも、トライベッカのスタッフやアドビの、毎日子供達と直に見つめ合っている女性スタッフ(どうして全員女性なんだろう?)たちは、会って話してみて、本物の応援者に思えた。ラウラが会場で初めて私に会ったとき言ってくれた「萌の学校は皆ワーワー騒いで収拾がつかないけれど、その中で一人じっと座って集中しようとしている女の子がいた。何か伝えたいことがあるのがすぐわかった。それが萌だった」という言葉が忘れられない。親ではだめなんだ、ラウラがいてくれてよかった、と思った。

AVYメンターだったラウラ・ロフォルティさん

考えてみれば当たり前の、文章で言えば純文学とマスコミ用テクストの違い、音楽で言えば南部の庭で弾かれたブルースと商業ロックの違い、絵画で言えばファインアートと広告アートの違い、そんなものが、歴史がわずか100余年の映画の世界ではいまだはっきりしないまま、片方ではお客さんの望むものを提供するとか、片方ではドキュメンタリーとはどうであるべきか、なんていうことが話し合われている。心の叫びとしての映画の世界では、ジャンル分けは力を持たない。なぜなら、力のある者が力のない者を描く時代はもう終わったからだ。ジョージ・ストーニーやジャン・ルーシュが社会的弱者の被写体との関係を崩すためにカメラを渡したり一緒にプロットを作ったり色んなことをかつてしたが、カメラを持った子供達には、こうしてテクノロジーに触れる機会があれば、その後望めば手が届くくらいの場所に、カメラや編集ソフトはある。友達にも借りられるし、バチもののコピーが回って来たっていい。テクノロジーはパワーだ、とつくづく思う。お金は儲からないかもしれない。やはりFame(名声)欲は危険だと思う。私たちは子供達から学ぶばかりだ。生きて創る映画は、子供達が体現してくれている。

ラウラへの質問。メールインタビュー

アドビの映画祭の子供たちの作品をみてから、ラウラという人物が非常に気になり始めた。そこで、子育てで大変な彼女に、メールでインタビューしてみた。映像作品を作り見せることの意味に関して、考えさせられる答えが返って来た。彼女のきれいな言葉でこの記事を終えることにする。

──どうしてアドビのメンターとして働こうと思ったの?

AYVの理念は、わたしのそれと全く共通だわ。つまり、若い人達はとっても沢山言いたいことがあって、かれらが自分の声を見つけることができる安全で健全な環境を作ってあげることがいかに大切か、ということ。メンターは上手く導き励ますためにそこにいてあげるべきだけど、ストーリーは彼ら自身の言葉で出てこなければ意味がないの。

──メンターをやっていて、一番の嬉しいことは何ですか。

何よりも嬉しいのは、一人の若い子が自分にとって大切なストーリーを本当に大切だと感じて、それを他の誰かと分け合うための、その子独特の方法を見つけた瞬間ね。最初は戸惑っていた彼らが、感情的な問題や技術的な問題を一つずつクリアして、ついには若いメディア制作者として成長するのを見るのは私にとって本当に嬉しいことよ。シャイで自信のなかった生徒がその過程を通して文字通り変身していくのよ、最終的な作品の出来が例えどうであっても。これもAYVと私の考え方は同じよ。過程は最終作品の出来と同じか、またはそれ以上に大切である、ということ。若い子が彼ら自身と世界について何かしらを学んで、楽しんで、新しいテクノロジーとクリエイティブなツールに触れることができて、それならば例え最終作品が完璧じゃなくても洗練されていなくても、もうそれでプロジェクトは成功だと思えるわ。

──では一番つらいことは?

ご存知の通り、私たちのプログラムは恵まれない若者のためにあるの。AYVメンターとして一番つらいのは、都市の貧困層の子供達がいかに自分たちには機会がないかを経験しているのを横で見なければならない時。彼らがプロジェクトの過程の中でポツポツ語るストーリーを通じて知ることが多いのだけど、彼らが幼いうちから暴力や貧しさや家族を失う経験などに触れて来ているのを知ると、心がもぎ取られるように感じるわ。それと、もう少し微妙なことだけど同じように見ていてつらいのは、そういう彼らが未来を良くしていくために大きな夢や希望を持つことができないこと。すべて、本当に心が痛みます。でもだからこそ、彼らをもっと知りたいと思うし、彼らのプロジェクトを手伝いたいと思うの。彼らには言うべきことが沢山あって、私たちはそれに耳を傾けなくちゃならないのよ。

──生徒たちに将来どんな風にメディア制作とつきあっていってほしいですか。

私は小さい頃から映像作家になりたくて実際になった口なので、メディアでストーリーを伝えて行くという職業がどんなにエキサイティングで魅力のあるものかはよくわかるわ。でもまったく正直なところ、フィルムメーカーになれと勧めたことはないし、またそれを選んでほしい、とも思っていないの。

メディア市場が飽和状態だから、とか、食べて行くのに困るから、とか、そういうことが理由ではないの。むしろ、彼らにはメディアの質をクリティカルに見定められる消費者になってもらいたいし、広告であれ政治キャンペーンであれニュース報道であれ、それがどういう意図で誰によって作られ自分達の考えにどう影響を与えるかを理解できる大人になってもらいたいの。メディア制作者が持つパワーと責任を分かった上で、私たちがどうメディアを使っていけるかを考えてほしい。

と同時に、メディアの発信者になってみて初めてわかることってあるわ。私の生徒たちは生活の至るところで絶望や不平等を間近に経験しながら育っている。だからこそ、彼らの声を伝える手段があることを学んでほしいし、社会をよくしていくことに自分が貢献できるんだ、と認識してほしい。

そして何よりも、自分や自分のコミュニティのストーリーを伝えるという行為が持つ治癒力を体感してもらいたい、かな。

【関連サイト】

・トライベッカ・インスティテュート “私たちの街 私の話”

http://www.tribecafilminstitute.org/youth/our_city/

・アドビ Youth Voices NY

http://youthvoices.adobe.com/news_events/city_tour/newyork/

※1

・New York Times記事アドビ・ユース・ヴォイシズ(AYV)について

http://cityroom.blogs.nytimes.com/2010/06/10/teenagers-turn-life-experiences-into-short-films/

・ABC 7 News AYVについて

http://abclocal.go.com/wabc/story?section=news/education&id=7490521

※2

・宇野港芸術映画座(岡山県玉野市)8月2日(月)~8日(日)

『円明院~ある95歳の女僧によれば』『投下者と、被爆者と?』またAYVの中高校生の作品数作品、『マリポサ』を含んだニューヨークの大学生の作品を数作上映します(筆者とパートナーの上杉が主催の瀬戸内国際芸術祭フリンジイベント)

http://www.unoportartfilms.org

・『円明院~ある95歳の女僧によれば』8月18日(水)

東京・中野ゼロ視聴覚ホール特別試写会 入場料1000円 定員100名

http://www.mrex.org/

http://www.nices.jp/access/zero.html

・ラウラ・ロフォルティが共同主催するフォトジャーナリズム(ドキュメンタリー)サイト

http://www.therawfile.org/

■タハラレイコ PROFILE

東京、吉祥寺出身。91年奨学生留学渡米、92年からNY。94年以降は夫の上杉幸三マックスと二人でドキュメンタリーや実験映画を製作。日本で見る西洋のイメージについての思索実験映画『レムナンツ 残片』(1994)は全米30以上の映画祭やアートセンターで上映、今年7月カナダの新世代シネマ祭でリバイバル上映される。マックスと共同監督の『円明院~ある95歳の女僧によれば』(2008)は岡山の老尼僧の人生を綴った探偵風私的長編ドキュメンタリー。ハワイ国際映画祭でプレミア後NY、日本、スリランカなどの映画祭やギャラリーで上映、今秋には東京で劇場公開予定、その後日本各地での展開を目指す。2007年度文化庁新進芸術家海外研修生としてデオドラ・ボイル教授(NY ニュースクール大学)のもとで先生修行、また映像作家アラン・ベルリナー氏に師事。以後、NY近郊の大学・大学院でドキュメンタリー史、制作、日本映画史を非常勤講師として教えている(ニュースクール、NY市立大、テンプル大、9月からハンターカレッジも)。2009年11月、次作の撮影のためマックスが故郷の岡山県玉野市宇野港に拠点を移し、外国人観光客のための宿屋を開業、18年ぶりに日本に住み始めた。タハラは12歳の娘とブルックリンに暮らすが、夏は日本で家族再会、宇野港芸術映画座上映シリーズ「生きる、創る、映画」を二人で共同プロデュースする。早稲田大学第一文学部卒、ニュースクール大学メディア学部修士課程修了。

・公式サイト

・webDICEユーザーページ