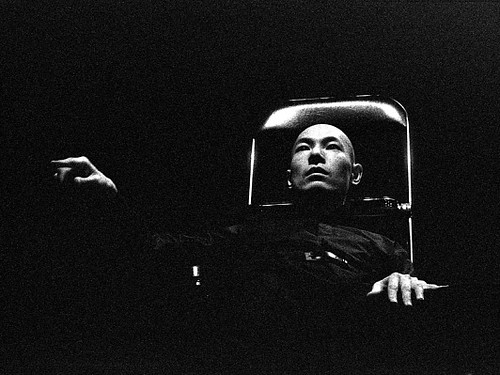

『帝国、エアリアル』(2008年)photo:GO

5月14日(金)~16日(日)シアタートラムで大橋可也&ダンサーズ『春の祭典』。カンパニーを率いる振付家でダンサーの大橋可也、ドラマーとして活躍しつつ今回初めてダンサーとして出演するHIKO、そして衣装を担当する岡崎イクコとるぅ(ともにアートレーベル・ROCCA WORKS)の4人に話をきいた。大橋可也&ダンサーズ版『春の祭典』は、どんな作品なのか。オリジナルな料金設定は健在なのか。社会性の強さを強調されがちな同カンパニーがストラヴィンスキーの名作にかける想いとは。

衣装を「どういう役割を果たすべきか」も含めて話しながら一緒に作品を創る

──自己紹介をお願いします

HIKO:「GAUZE」というハードコアバンドや、足踏みオルガンの女性デュオの犬彦などでドラムを叩いています。その他、ノイズユニットの「オクトーバーレボリューション」や、インドネシアのバリ島の音楽の演奏・ダンスとのコラボとか。ソロでも音楽活動をしています。

岡崎イクコ(ROCCA WORKS 以下岡崎): ROCCA WORKSは、アートブランド・アートレーベルとして名前をつけたものです。アーティストも含めて舞台や表現活動をしている人たちとともに活動できればといいなと思っているデザイナー集団です。そして、私たち二人は舞台美術や舞台衣装、アーティストのスタイリングなどを中心に担当しています。大橋可也&ダンサーズでは、3年前から作品を作るお手伝いをしています。

──どのようなきっかけで大橋可也&ダンサーズとともに活動するようになったのですか?

岡崎: 指輪ホテルに10年くらい、パフォーマーとして参加していたんです。るぅもそこにいたことがあって。その頃から大橋さんのことは知っていました。かつては自分の身体を使って舞台づくりに参加していたのが、今は道具と技術で参加しているのです。大橋さんのことは15年前ぐらいから知っていましたし、大橋可也&ダンサーズには私の従兄弟が映像担当として参加していまして。

──そうだったんですか! 映像の岡崎文生さんですよね?

岡崎: そうです。その従兄弟を通じて知っていたし、舞台を観に行ってもいました。ハードコアなことをしているのも知っていました(笑)。

──大橋さんはどのような経緯でROCCA WORKSに依頼するようになったのですか? どんな影響がありましたか?

大橋: 岡崎イクコさんのことは前から知っていたのですが、衣装の活動をそんなに活発にされているというのは知らなかったんですよ。縁あって一緒に作品を創るようになって。それまで衣装というものは、そのときどきで創っていたんですよ。それまで、作品の内容について、演出的なことについて関わってくれる人には巡り会っていなかったので。今はイクコさんたちが作品の内容について、それぞれのダンサー・出演者の衣装を「どういう役割を果たすべきか」というところまで含めて話しながら一緒に作品を創ることができるようになった。それはとても恵まれているなと思います。

『深淵の明晰』(2009年)photo:GO

──HIKOさんはどのようなきっかけで?

HIKO:『帝国、エアリアル』(2008年)で伊東篤宏(注)さんが音楽を担当していて「ドラムやらない?」と誘われて。それまで観たことありませんでした。ゲネプロを観ても、何をやっているかわからなかった(笑)。始まっても、暗いから何をやっているかさっぱりわからない。一度だけ、全員の動きをみるために明かりをつけたら「わっ、みんなこんなことやってたんだ!」って思って。これってダンスっていうのかな? という純粋な疑問の気持ち。今も同じ疑問がありますが。

(注)伊東篤宏(いとうあつひろ)

1965年生まれ。1990年代に美術家として活動。1998年に音或いは音楽へのアプローチを始め、視覚付き音具「OPTRON」を制作。数々の改造を経て現在に至る。参照:大橋可也&ダンサーズ公式サイト プロフィール

ドラマーとしての「何か面白い動きが見つかるのでは」という期待感

──今回はドラマーとしてではなくダンサーとしての参加ですが、それはどうしてですか?

HIKO: ストラヴィンスキーの『春の祭典』が好きなんです。テーマは“いけにえ”だし、これは見逃せないな、と。あと、振り付けってどうやって創るんだろうというのが昔から不思議でして。一体誰がこんなのを、ああでもない、こうでもないって創っているんだろうというのを、ぜひ見てみたいと思いました。それで「見学に行ってもいい?」と聞くと「いつでも」という返事があって。そしてさらに「どうせ来るなら、出れば?」と言われて。「じゃあ、出る」と答えて、出ることに。動きというものには以前から結構興味があって、X JAPANのYOSHIKIってわかります? 彼はゆっくりした曲を演奏するとき、髪の毛をかきあげるような、円を描くような動作でドラムを叩くのですが、それって女の人が髪の毛をかきあげる動きを真似てやってるんですよ。彼は結構そういうのを考えて動いているんですよね。YOSHIKIは、X JAPANのパフォーマンスの中でメンバーの身振り手振りを考え、演出して……という、舞台監督のようなこともやるくらいの人だから。そういうのが自分でもできたら面白いなと思って。で、カンパニーで一緒にやると何か面白い動きが見つかるのではないかと思いまして。

岡崎: HIKOさんの演奏は振りが付いているみたいですよね。動きが大きくて。踊りみたい。パフォーマンスだなといつも思っていました。

HIKO: それはたとえばギターの人だって、ただ普通に弾けば音は出るのに腕振り回して弾いたりするでしょ。合理的な動きでドラムを叩きなさいなんて言われたら、ほとんど身体なんて動かないもん。見ていても全然面白くない。スピードが超速いデスメタルとかあるけれど、あの人たちは本当に速いんでほとんど動かないよ、身体が。正確に言うと、動けない。もう少しゆっくりの、X JAPANくらいのスピードの方が、見ていて「何か、すげえひっぱたいてるぞ、アイツ」という感じがすると思う。自分も、“叩く”という“振り付け的なこと”は意識して演奏してます。

おっさんのかっこ良さ・かっこ悪さを若者たちに見せつけたい

──大橋さんはHIKOさんにどのようなことを期待していますか?

大橋: HIKOさんは僕と同世代なので、おっさんのかっこ良さ・かっこ悪さを若者たちに見せつけたいですね。おっさんが参加してくれて、しかも元気なおっさんが(笑)、頼もしいです。うちらの世代は元気だと思いますよ。僕はふだん会社勤めをしているんだけど、サラリーマンでも40代とか元気だよね。最近の若者はあまり飲まない印象だし。その辺は、今回の『春の祭典』のテーマのひとつでもあるのですが、若者には、もっと貪欲さを見せてほしいなと思いますね。

──大橋可也&ダンサーズの魅力は何でしょうか? HIKOさんは、実際に稽古をしてみてどうでしたか?

HIKO:何者かにおもねる感じが全くしないこと。意見無用な感じ。別に突き放しもしないけど引き寄せもしない。ただ、そこに、正面きって在ろうとする感じ。それは大橋さんの人柄かな。振り付けられる動作に対して、「こんな簡単な動作でいいの? ダンサーっぽくないんだけど……」とか、自分を素材として委ねてしまうこと。その不安さ具合が楽しい!

るぅ: ドラマみたいなものを反映しやすいこととか、大橋さんが思っているストーリーが明確なので、明確であればあるほど、観客には難解かもしれないけれど、魅せられる。明確だということで私達はその中に入り込める。再現に近いところがありますね。どこまで真に迫れるか。見ている人たちの記憶の引き出しを直接開ける感じ。普通だったら、ある種のフィルターを通しての引き出し、とか一段階あるものが多いのですが、大橋さんの作品の場合は、舞台などを観たことがない人でも開けられる引き出しがある。そこが他のカンパニーと違うとことかな。

岡崎: 衣装の創り方で言うと、他のカンパニーは衣装をかっこよくしないと、演出の方向性に沿っていかないといけないけれど、このカンパニーの衣装はいわゆるかっこいい衣装ではないんですよ。それを目的としないというところが特殊。例えば実際、自分の周りに実在するような人が作品の中に入っているから、その現実に存在していそうな人に、非現実的な衣装を着せることはできない。ユニクロでいい、とか。あえてそれを選ばなくてはいけない衣装作家としてのジレンマもあるのですが(笑)。

るぅ: でもそこを、ぐっとこらえて楽しみに変えてお仕事をしていますね。わざわざ郊外にジャージを買いに行く、とか商店街の婦人服売り場でおばちゃんが買う服を見てみる、とか。どれも、どこでも買えるものなんですよ。どこでも買えるものではあるのですが、あえてそういう場所に行って、材料を買うということ以上のものを得ようとしています。

岡崎: 大橋さんの作品では人生で負けている人たち、敗者の心をえぐる作品が多いから、負けている人たちはどんな格好なんだろう? と想像したりか。難しく、かつ新鮮な仕事です。一般的にはかっこよくしてなんぼというのが舞台衣装ですからね。そこがこのカンパニーの特徴ですね。それはそれでひとつのジャンルになっている気がしていて。そのいちジャンルを作れるようなビジュアルのお手伝いをいつもさせてもらっているのが嬉しいし、楽しい。

──今回は何か特別なイメージはありますか?

るぅ: 今回はですね、どこまでで止めたらいいのか……。もう少し練りたいなというのが本音ですね。

岡崎: 大きなイメージはいただいているので、こんなところに辿り着きたいなというのはあります。

今の日本の状態と今回の舞台が重なるようにしたい

大橋: 今回の作品は、どこにでもあるような地方都市で、どこにでもいるような人たちの話にしたい。僕自身も地方の出身で、それも、何も特徴もないというところで育った。そこに自分の原体験というものがあります。そこから出たい人たちもいるし、留まらざるを得ない人たちもいる。そのような環境にいても外からやってくる大きな価値観に流されてしまうこともあるという、コップの中の小さな波とその外側の大きな波を描けたら良いなと思っています。その状況って今の日本全体がおかれている状況と重なると思います。例えば、日本の携帯はガラパゴス携帯と言われていて、日本独特の進化を遂げている。他の国に売れなくなっている。鎖国状態ですよね。ところが、iPhoneみたいな黒船が現れるとそんなちまちましたものはざーっと流されてしまう、みたいな。そんな今の日本社会と今回の舞台が重なるようにしたいです。

振付家でダンサーの大橋可也氏 photo: GO

大橋: 今回のテーマに「テン年代」というのがあります。「ゼロ年代」はどうでした?

HIKO: 怠けすぎたね。もっと早いうちからまじめにやっときゃ良かったな。ぎりぎり2000年代でそれに気がついたから良かった。そのまま40代になってたらヤバかったな。

岡崎: 個人的に激動でしたね。意図せぬ方向への転換をしたし、そしてそれが良かった・悪かったは考えなかったし、勝手に波に飲まれた感じです。「テン年代」という波の中で、足がつくあたりを探しています。

るぅ: むしろ足元を固めようとしたのが「ゼロ年代」で、固まってきた気がするという感覚が「テン年代」。今の方がラク。どんなステップでも大丈夫な床があるという感覚です。

HIKO: ボスは?

大橋: 僕の場合、作品づくりは90年代からおこなっていたのだけど、社会を意識して創ってきたのはゼロ年代に入ってから。2000年に一度活動を辞めて3年くらい休んでいたりもした。その後、作品創りと並行して自分の足元を固めることをしてきた。不況があったりしつつも社会と自分の生活とリンクさせて、そんな中で今みたいに現実と作品が近くなってきた。特に何か新しいことが始まるわけではないとは思うんだけどね。

年代別に際立つキャラクター。そして40代

──大橋さんは「若者は元気がない」と言っていましたが、HIKOさんはどう思いますか?

HIKO: 元気がないとは思わないよ。むしろ元気なんじゃないかな。

──今、若い人で面白いと思う人はいますか?

HIKO: たまたま出会っていないだけで、すごい人はいっぱいいると思う。われわれの方が元気がすぼんでいてヤバいですよ。すぐ50歳になっちゃうしね。

『深淵の明晰』(2009年)photo:GO

岡崎: 10代、20代、30代、40代って並べてみたときに、40代くらいの人のキャラクターって面白い。

るぅ: 私達が女性だからそういう感性で見るのかも。男性は女性に対して生命として新鮮な方が良いというのがあると思うけど、女性は男性に対してその人が持つ経験が魅力的に見えたりする。40歳を過ぎている人は、男性も女性も魅力的でキャラクターがあり、経ている時間全てをキャラクターと捉えていると思う。

岡崎: 遊びも仕事も整理がついている感じの面白さがありますよね。人間として葛藤もあるだろう、知っていることもあるだろう、積んだ歴史もあるだろう、でも捨てきれない何かがあるだろう、みたいな面白さ。そんな人たちが今何を考えているか、若い人たちも知りたがっている気がする。私たちが若い頃は、たまたまそう感じていましたね。

HIKO: 40歳って、子供がふたりいて、マイホームパパで、とてもじゃないけどバンドとかダンスなんてやってられなくて、仕事一筋で……。自分もそうなるとずっと思っていたけれど。なっていないのが不思議。どこで道を踏み外してしまったんだろう(笑)。

るぅ: そして、年齢は全然関係ないと思いながらも、この料金表を見て可笑しくなってしまったのですが。そのなりでそんなに若いの!? って言う人もいますし。最近は年齢を平気で人に聞いたりします。その方が楽しいから。自分も年齢を言いますし。

一番モテてたときに身に着けていたものが習慣化したり

──年齢は、衣装を創る上でも重要ですか?

るぅ: 設定しますね。ぴったりにはしませんが、キャラクターとして重要ですから。例えば、40代だったら、40代が経験したであろう流行などがベースになるんですよ。自分が一番モテてたときに身に着けていたものが習慣化したりするんです。どんなに流行が変わろうが、世相が変わろうが。そんな、何でか身に着けちゃうものを盛り込んだりしますね。そうすることで観ている側は共感しやすくなる。

岡崎: どういう生き方をしてきたかとか何が好きだったかとか。小さい頃切手を集めていたような人、とかアイコンで括ることができるんじゃないかと思って。性格は歴史だから。何をしてきたか、何を考えてきたかというのを入れたい。

るぅ: 衣装って、観ている人がこういう風に考えたらいいんだ、と矢印をつけていることなんだと思うんです。その矢印には、目的地は書いていない。絶対これなんだ、というのはどこにもつけられない。ただ、こういう人が自分の友達にいて、こんな人だったというのを投影してもらえばそれで良いので。

ROCCA WORKSの岡崎イクコ氏(左)とるぅ氏

大橋: 振りの形にしても、その形がかっこいいということを見せたいわけではないから、その振りをするこの人というのが、そこから見えてくる。その人にあった振り、形、というのを、その人の内側にあるものを、見えるようにしたいと思っています。今回に関しては特に、出演者が多いですからね。

るぅ: 今回に関してはエキストラさんも年齢がバラバラですからね。

岡崎: 私達も、美術をつくるつもりで衣装をつくっています。エキストラの皆さんに関しては、彼らは美術だと思っています。彼らでありさえすればいい、という気がしています。この『春の祭典』の設定である町をリアルな町と照らし合わせると、男性がぐっと少ないから、その理由なんかを探したりして。なぜか。それは出稼ぎに行っているから。男性が出稼ぎに行っている女性だらけの町ってどんな町だろうとか。実際の年齢はあまり関係なく、見たたままの感じを優先しています。30歳を越えてるのに、10代みたいとか。だったら10代を演じてもらおうと。それをやりこんでいくとひとつ社会が見えてきて、それがこの作品を支えられたらいいなと思います。

大橋: 残っている男性は仕事をしていないんだよね。

岡崎: 第一次産業か、お役所か、先生稼業か、仕事ができない病気の人か……と、男性はカテゴライズされる。HIKOさんは確実に第一次産業の人! 元は炭鉱の町という設定だからね。出演者には、自分で考えさせたりしますか?

大橋: そうだね。自分の中で膨らますプロセスが必要だと思う。

岡崎: 私は、あまり主張すると押し付けになってしまうから、観ているお客さんが勝手に想像できる範囲に留めておくんですけど。

さっぱりわからない。だからゲネプロが楽しみ

HIKO: コレオグラファーはそうやって高いところから見ているから良いけど、俺は自分が今どういうことになっているのか、さっぱりわからない。だからゲネプロで「こんなことになっていたのか!」となるのが楽しみ。そのところ、カンパニーではどうですか?

ダンサーとして初登場するドラマーのHIKO氏 (c)AYUMI NAKANISHI

大橋: 特にうちの場合は完成までわからないね。中に入っている人たちもわからないよね?

岡崎: わからないですね。やっちゃだめというときだけ言われて、あとは好き放題、膨らまし放題。しかもそのやり方はそれぞれ。ただ、怪我をしたらまずいので、段取りだけは決めますけど。好き放題な分、正解がない作業は大変。

大橋: 面白いところでもあるよね。完成形というのは漠然とはあるけど、あまりそこを絵に描いたりとかしたくはなくて。

岡崎: やっている側としては、「大丈夫?これでいいの?」という感じでやるでしょ? そして、ダメって言われなければOKということだと思ってやっています。

料金というのは一番世間と対峙するところ

──『春の祭典』のおすすめポイントは?

岡崎: HIKOさんが出ます。動くHIKOさんが! 音を鳴らさないでも音が出ているHIKOさんが。

るぅ: 料金体系が変わりました。これは、料金体系自体に意味があるのではなく、これを見てお客さんが考えることに意味があるのです。

HIKO: ボスは、表現芸術が社会と関わっていく中で、料金というのは一番世間と対峙するところなのに、他のカンパニーはなんで普通なんだろう、と思ったんですよね? せっかく最も社会との接点となる部分なのに、なぜオリジナリティを出さないのか、と。そういうところは想像に任せないで、俺達はこういう理由でこういう料金設定にしたんだと伝えることが大事だよね。

大橋: そうですね。ではその話をすると、世代間の格差というのが最大の問題だと思うんですよ。

大橋: 政治家は「年寄りに優しく」としか言えないと思うので。年寄りは人口が多いし、投票にも行くから仕方がないと思うし、それはそれで素晴らしい考え方だとは思う。しかしその分、若い人たちの重荷が増えている。そのことも意識しないといけないよね、というのがひとつ。もうひとつは、若者にもっと消費をして欲しいし、色々なものに関心を持って欲しい。それに刺激を与える意味で、特に10代、20代は安くしています。

岡崎: 面白いのはその年齢別料金が自己判断であること。40代なのに、気持ちやお財布は20代だというお客さんがいるかもしれない。お客さんがそれを考える、自覚する、ということができる。お年玉みたいなもんですよ。一年生が1,000円、二年生が2,000円、みたいな。そこに大きな意味があるわけではないんです。

──“春”にも意味はありますか?

大橋: 人が色々おかしくなったりする季節。意味がありますね。

岡崎: 色々な意味で変換を迎える時期ですからね。

るぅ: 春には色々な意味があるし、春じゃないときに比喩として春という言葉を使うこともある。

大橋可也&ダンサーズ版『春の祭典』への期待

──現時点で、大橋可也&ダンサーズ版『春の祭典』はどんな作品になりそうですか? また、この公演に期待することは?

るぅ:今回の公演では、年齢や職業もさまざまな大勢のエキストラの方が舞台にあがるので、よりいっそう舞台上にあるミニマルな社会が意識されると思います。観に来て下さった人達が、その舞台上のどこかに自分自身を投影し、見つけ、繋がっているのだと感じてくれたり、そんな気付きの瞬間が多く生まれると素敵ですね。

岡崎:現代社会の縮図とよばれるダンサーズ作品。今回はキャストも多いことですし、どこかにお客さん自身の苦悩や幸せや春や、ハードコアな面が映る作品であれと思います。練れた振付と印象つよーい動作ももちろん期待。動く大橋可也やHIKOさんも貴重かと。

HIKO:「なんかこのダンス、好きじゃない」と思っても途中で帰れない、なんとなく最後まで見てしまうような「なんかすごいかんじ」を出したいですね。

(インタビュー:山本ゆの 構成:世木亜矢子)

■大橋可也 PROFILE

大橋可也&ダンサーズ主宰・芸術監督。山口県宇部市生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。イメージフォーラム付属映像研究所卒業。陸上自衛隊第302保安中隊(特別儀仗隊)出身。1991年、カナダヴァンクーバーにてパフォーマンス活動を始める。1993-1997年、和栗由紀夫に師事、土方巽直系の舞踏振付方法を学ぶ。1996-1999年、絵画、映像とのコラボレーション作品『ミヅチ』を制作、発表。1999年、アラン・エスカル監督『浮世物語』に主演。同年、大橋可也&ダンサーズを結成。システム開発の業務に携わりながら創作活動を続ける。カンパニー外での振付作品には、東野祥子(BABY-Q)に振付けた『9(nine)』(2007年、多摩美術大学八王子図書館ほか)、東京シティ・バレエ団ダンサーに振付けた『愛と誠』(2009年、ティアラこうとう)がある。

■HIKO PROFILE

1983年にハードコアパンク、スラッシュメタルに触発され音楽活動を開始、ドラムスを担当。1988年に、現在も国内外で活躍中のパンクバンド「GAUZE」に加入。1993年に、同じく現在も活動中のバリ芸能団体「深川バロン倶楽部」に加入、楽器奏者及びダンサーとして毎年江東区門前仲町富岡八幡宮にて奉納演奏を行う。1999年より、「異ジャンルとの、“在りそうでなかった”ハードコア的パフォーマンス、音楽」を標榜し、各種音楽家、ダンサー、格闘家らとのセッション活動を開始。過去の共演者は、舞踏家、格闘家(立ち技打撃系)、バリガムラン奏者及びダンサー、俳優による朗読、薩摩琵琶奏者、ホーメィ歌手、コンテンポラリーダンサー、フェンシング競技者、暴走族のバイクのアクセルミュージック等。

■ROCCA WORKS PROFILE

今作品では、衣装ディレクションを担当。ビジュアルチーム(レーベル)として2000年設立。衣装制作を主軸に、空間美術制作、ヘアメイクやグラフィックのディレクション、企画、イベント演出を手がける。演劇やダンスの舞台作品はもちろん、写真・映像メディアや広告、アーティストライブなどの衣装制作とスタイリング、イベントスペースや飲食店などの空間美術を多数担当。チーム展開により、服飾のみならず幅広い側面から総合的に担当作品の世界観をサポートし、舞台芸術界では数少ないビジュアルレーベルとしてインパクトのある視覚効果と高いファッション性を実現している。広告・イベントの総合プロダクションKIKA INTERNATIONAL有限会社所属。

大橋可也&ダンサーズ『春の祭典』

5月14日(金)19:30、15日(土)15:00/19:30、16日(日)15:00

シアタートラム

振付:大橋可也

出演:大橋可也 垣内友香里 皆木正純 前田尚子 多田汐里 山田歩 唐鎌将仁 平川恵里彩 エフテル・プリュン HIKO(from GAUZE)

日時:5月14日(金)19:30、15日(土)15:00/19:30、16日(日)15:00

※開場は開演の30分前

会場:シアタートラム[地図を表示]

料金:前売り 10代(9歳以下含む) 1,000円、20代 2,000円、30代 3,000円、40代 4,000円 50代以上 5,000円

※当日料金はそれぞれ500円増

※全席自由 開演の1時間前より整理番号を配布します

※その他詳細は大橋可也&ダンサーズ公式サイトから

ポストパフォーマンストーク 開催決定!

日時:5年16日(日)17:30~

会場:シアタートラムロビー

出演:大橋可也、佐々木敦(エキス・ポ/批評家)、森山直人(演劇批評家/京都造形芸術大学准教授)

※ご観覧される方は、「春の祭典」チケットの半券をお持ちください